张家后院盛开的向日葵孩子们曾在此嬉笑

大山深处成片的玉米地里,每到夜里都会有大声的虫鸣袭来。

在这样的背景声下,张启刚一点点地失去意识,坠入永恒的死亡之河。一同死去的是他的三个妹妹。

警方认定,他们在家中喝农药结束了自己的性命。这是2015年6月9日夜里11点过的贵州省毕节市七星关区田坎乡茨竹村。

死者张启刚13岁,张启秀9岁,张启玉7岁,张启味5岁。他们的遗体在殡仪馆停留不到3天,便化为青烟一缕。

他们的母亲,因为与父亲感情破裂,于一年多以前远走广东;他们的父亲张方其则在3个月前赴广东打工,将孩子留在家中。在外出打工之前,张方其并未对孩子做过任何安排——虽然孩子们的大伯仅仅住在100米开外,张方其也没有在走前将孩子们稍作托付。

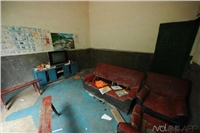

没有父母照料的3个月内,孩子们自己煮饭,吃的主要是玉米面,便溺则随意在屋内解决。

在短暂的人世旅途中,孩子们并未体验过正常的家庭生活是什么样子。他们的成长环境充斥这样的片段:父亲的懦弱,母亲与同村男人的出轨,父母之间用无休止的冷漠,间或夹杂的家庭暴力,村里人的冷眼。

与此对应,老大张启刚以沉默和封闭自己的内心,来逃避与外部世界的交流。他甚至以肉体惩罚的方法,禁止妹妹与邻居小伙伴玩耍。

但在喝下农药以前,他也流露出内心柔软的一面,对于这个世界曾寄予过的那些善意,他的最后一层意思是:感谢。但仍然坚决地离去。

坠楼

2015年4月返乡修房的张启付,意外成为这起自杀事件的第一目击者。6月9日,张启付给第一层的房子打板。

晚上9点多,吃过晚饭后,张启付去新房守材料。白天的劳累让他决定在摩托车上躺一会。迷糊中,他听到一声闷响。凭经验,他怀疑有野猪夜袭庄稼。

断断续续的“哼哼”声从张方其家传来。张启付的新房距张方其家,不过50米。他猜想,是不是张方其的孩子们在打架。他的邻居张方其外出打工后,家里留下了无人照料的一儿三女。

2015年6月9日晚上11点过,张启付的手电筒光扫到躺在地上濒死的张启刚。张启付返身去喊邻居张宗义。张宗义家在张启付新房的斜对面。

跟着张启付一起跑到张方其家门口,张宗义看到张启刚侧躺在坝子里,脸朝着大门,弓着身子,两只手在抽搐。

此时,张启刚的妹妹们,在离地面约四米高的二楼窗台上,用电筒照地上的哥哥。

“是你把哥哥推下来?”张启付问。

“不是。”一个小女孩回答。一会儿,窗台上不见了女孩们的身影。

两人没敢靠近张启刚。张启付喊了三个女孩的名字,无人应答。张启付掏出手机报警。

通话记录显示,张启付在9日23时25分打了110、23时28分打了120、23时29分打了乡卫生院的电话。

打完电话,张启付跑向张仕贵家。张方其的父母已过世,伯父张仕贵是张方其在村里的至亲。

来到现场的张仕贵扶起了张启刚。张启付和张宗义看到,张启刚闭着眼,嘴里有液体流出,“半边脑袋都是湿的”,地上和身上,都没有血迹。

几分钟后,张启刚的两只手停止了抽搐。

深夜到来的乡上的工作人员、警察和医护人员打开张家紧闭的大门进入三楼后,把三个女孩抱上了救护车。

张仕贵一起上了楼。在三楼,他看到三个女孩躺在地上,嘴边有呕吐物,旁边有四个碗,一个深绿色的农药瓶,烧成灰的课本。

三姊妹都没能救过来。

四个小孩的二姑张方友在6月10日凌晨2点多到达现场。见穿着黑色T恤、裤腿都已经破了的侄子还躺在水泥地上,她找来门板和纸箱。乡里的干部在晚些时候,找来白布,为张启刚盖上。

6月10日早上8点过,乡里开来的救护车把张启刚抬上车,运往毕节市殡仪馆。救护车到了田坎乡卫生院停了下来,这里有他的三个妹妹。兄妹四人以这样的方式离开了田坎乡,驶入拥堵的毕节城区。

据毕节警方披露,张启刚留有一份遗书,大意是:谢谢你们的好意,我知道你们对我的好,但是我该走了。

“你们”指谁?张启刚的几名亲属和老师也说不上来。对于大人而言,这个孩子的内心世界遥远而隐秘。“这孩子虽然有点极端,但还是很懂得感恩。”张启刚的班主任杨小琴评价。

家访

5月8日,张启刚又一次逃学。从这一天开始至饮毒身亡的一个月间,张启刚和两个妹妹一直逃学在家,老四张启味大多时间里都去幼儿园上学。

在家的时候,内向的张启刚爱把家门紧闭。班主任杨小琴说,张所在的六年(1)班,班上有45名学生,留守儿童有14个。

四个孩子的父亲张方其,于3月外出打工后,田坎小学就把张家的四个孩子列为留守儿童,并建立了档案,成为重点关心对象行列。

没有人知道,这孩子为什么突然就不来上课了,连老师们也不知道。一名田坎小学教师说,对留守儿童,学习和生活上可以关心到,但精神世界,自己真没有什么办法,“年轻一代的心理(发育),已经超出了我们的经验”。

对于张启刚,杨小琴念念不忘的是,“这孩子做卫生很积极,拿起扫把就跑,每次我都喊慢点慢点,别摔着了。”对这个带了将近一个学年的学生,杨小琴坦言,对他的内心自己了解不多。

在学校,坐在教室角落的张启刚不爱和人说话。在家,带着妹妹们躲起来,成了他应对外界的办法。

发现张启刚前一天没来上课后,5月9日,杨小琴打电话委托张方其的邻居去张家看看。邻居给杨小琴反馈:孩子们没回应。

5月11日是周一,张启刚还没去上学。杨小琴获知,张启刚的3个妹妹也没去学校。张家4兄妹分别就读于田坎小学内的幼儿园、一年级、二年级、六年级。

担心会出事的老师们,这次结伴入村。

这一日,老师们在楼下喊各自的学生名字,再次郁郁而返。之后,杨小琴又去了几次。她曾想把门打开,但被张家的邻居制止。

“不能强行开门,万一刺激到小孩怎么办?”邻居说。

束手无策的杨小琴,开始寄希望于学校。焦急的她在5月15日,安排一名张启刚的好朋友去敲门——门还是没打开。

这名学生曾告诉杨小琴,张启刚没带他回家玩过,放学一起走,一到家门就关了。

三份有田坎乡中心校教师署名的家访说明显示:5月13日、5月19日、5月20日校方对张启刚兄妹进行了家访。5月13日、5月19日这两次,教师们见到了张启刚;5月20日,与之前一样,未能敲开张家的门。

5月19日的家访说明显示,教师们见到张启刚,偶然很大。当日他正好在屋前的坝子里。见到张启刚,家访的教师问他:你是不是有什么委屈或哪位同学欺负你,所以不去上课?有什么困难可以和老师讲,老师一定会帮助你的。

张启刚没有表示——“不管我们怎么说,该生总是沉默不语,也不回答任何问题。”

同样办法不多的是基层政府。

田坎乡的干部和教师们大规模进入张家,是四个小孩自杀的当晚。田坎乡分管教育的党委委员、政法委书记胡海峰告诉网易《路标》,逾十人参与了当晚的家访,人员构成是乡干部、学校教师、茨竹村村民。

田坎乡教管中心主任潘峰说,这次家访亦有偶然性,大家是下班了,一起去的。

有在场的村民告诉网易《路标》,当晚,老师们在楼下喊小孩的名字后,孩子们没有下来开门。乡里的人没有征求小孩的意见,进了张家。

6月9日晚上8点半左右,张宗义和田坎乡教管中心主任潘峰到达张家。二人均回忆,上了楼后发现大家正在找孩子。老大、老三和老四躲在3楼装玉米的柜子里,很快被找到;半小时以后,张宗义才找到老二——她躲在沙发底下的洞里。

大人们找老二的时候,三个孩子就在那里看着,也不说话。

张家小孩随意在屋内大小便留下的气味,让来访者感到不适。于是众人人一起下了楼,在二楼围着张家四个孩子做思想工作。

大哥张启刚还没有说话。老二和老三脸颊上的红肿引起大人们的注意。两个小孩告诉大人,打架打成这样的。带队的潘峰给上级胡海峰打了电话。

9点钟,胡海峰到了张家。这是5月8日,孩子们辍学后,胡海峰第三次来家访,也是第一次进入张家屋内。和他一起来的还有乡里一名名叫白梅的医生。胡海峰判断孩子们或许是营养不良而红肿。

医生检查的结论是:不是营养不良造成的浮肿。话题重新转回到劝说四个小孩回学校上课。老师们蹲下来和几个孩子聊。

“书被撕掉了。”老二说。

“书包被烧掉了。”老四说。

当着老大张启刚的面,来家访的大人们没有往下追问,书和书包是被谁撕掉、烧掉了。张宗义回忆,老师们说,这些都没有关系,学校会帮忙解决。

6月9日的家访持续了一个小时,找人花了大半个小时。

胡海峰说,家访以张启刚答应第二天去上学告终。当晚9点半,大人们离开张家。

骑上摩托车的胡海峰,没有直接离开茨竹村,他去了孩子们的大伯张仕贵家。已入睡的张仕贵被叫醒。胡海峰告诉他:孩子们答应明天去上学,你明天早上去提醒他们按时上学。

这次家访,一度有让众人减压的迹象。田坎小学2014-2015学年度春季学期学校与家长控辍保学目标责任书显示,“控辍保学”在当地是一项重要工作。

这晚,胡海峰试图以物质来关怀四兄妹。

潘峰回忆,胡海峰在张家向他交代了三件事:一、让班主任带老大张启刚去理个发;二、让村里给孩子们每人买四套衣服,如果没有鞋,再给一人买两双鞋。三、乡干部和老师们凑点钱,给孩子们买一些炊具,并买两袋米送过来。

同样的办法,在田坎小学也用过。田坎小学的一些文件显示,四兄妹的老师曾给孩子们买过东西。孩子们是否领受,则不为外人所知。

参与家访的人士回忆,沉默是四个孩子应对这次家访的方式。张宗义的印象中,一个多小时里,孩子们不主动说话。多位不愿具名的参与者则表示,自己未发现孩子有什么异常。

当晚11点过,孩子们喝下农药。当晚,张仕贵第二次被叫醒。

孩子们自杀后,有亲属认为当晚的家访刺激了孩子。

6月13日,正在等待调查结果的胡海峰和潘峰,婉拒对事件的因果联系做出置评。此前一天,胡海峰和潘峰均进入地方政府待处理名单。

2015年6月12日,毕节官方决定对在该事件中负有相关责任的责任人进行处理。七星关区人民政府副区长杨黔、教育局局长叶荣和田坎乡茨竹村包村领导薛廷猛被停职检查;七星关区田坎乡党委书记聂宗献、乡长陈明福被免职。

毕节市和七星关区已经成立联合调查组,调查结束后,将视情节对七星关区田坎乡分管教育的党委委员、政法委书记胡海峰,七星关区田坎乡教管中心主任潘峰,田坎小学校长曾兴玉,田坎乡茨竹村党支部书记高华成,七星关区驻田坎乡茨竹村同步小康驻村工作组组长钱波,4名死亡儿童的结对帮扶教师杨小琴作相应的纪律处分,涉嫌犯罪的将移交司法机关处理。

父母

父亲张方其在很长一段时间内,被村里人视作少年张启刚待人接物的模版。寡言是父子俩在茨竹村共同的生活方式。

张启付和张方其从小一起玩到大。他眼里,张方其是个老实人,没见他和别人发生过口角,倒是听闻他们夫妻不和。

“他很难和人搭讪,别人问什么,他就回一句。”张启付说。

2014年6月,打工返乡的张启付路过张方其家,在一楼的张方其喊他进去坐坐。

进了屋,张方其给他倒了杯白酒。杯子上污垢太重,张启付不想喝,就没接过酒杯。

张启付在张方其家呆了两分钟不到。椅子太脏,他们的对话站着进行。张启付记得,屋里,四兄妹身上的衣服很脏,味道刺鼻。

“你老婆呢?”

张方其只有两个字,“跑了。”

“跑到哪里去了?”

“嘿嘿。”张方其笑了一下,不说话。

“家里这么脏,你也勤快点收拾一下。”

“嘿嘿。”张方其又笑。

没有话题的张启付走出了张方其家。

杨小琴和张方其的接触,则是在2014年9月份。

张启刚一周时间没来上课,杨小琴打电话给张方其。张方其说,自己也不知道孩子去那里了。过几日,张方其告诉杨小琴,张启刚离家出走了。

杨小琴急了。电话里,张方其告诉杨小琴,“老师,没事,他出去几天就会回来。他不读了,我让他退学。”

杨小琴告知张方其,要是不读,学校要和他签了一份告知书,孩子如果在外面出事,和学校无关。

三天后,张方其带着儿子回来上课。

村民说,2014年的这次曾离家出走,张启刚去了临近的清池乡的河边跳水自杀,被清池派出所警员救起送回家中。

2015年5月8日开始,张启刚和妹妹们一起在家逃学时,杨小琴已联系不上张方其。对孩子们的逃课,张方其一位至亲的看法,与他颇为一致,“那不叫离家出走,不过是去亲戚家玩几天。”

2011年修新房,耗光了张方其在海南打工七八年攒下的积蓄。因为缺乏交流,亲属对张方其在外靠什么谋生,知之甚少。

房子建好后,张方其再次外出打工,留下妻子任希芬在家带孩子。两人的感情,在2013年彻底破裂。一个事实是,在没有办理离婚手续的情况下,任希芬与同村一个男人一起生活。此后,张方其带着四个孩子生活。

2014年春节后的一天晚上,任希芬曾回到家中收拾衣服,张方其上前制止。这场冲突以任希芬头部受伤住院而告终。张方其的亲属说,四个孩子目睹了父母的厮打。任希芬住院后,张方其每天都背着小女儿去医院看她。住院三天后,任希芬远走广东。

至死,张启刚和妹妹们没再见过母亲。2015年3月,张方其去广东打工后,大伯张仕贵曾试图去看看侄子侄女,但无效,因为孩子们根本不开门。

家事纷扰中,少年张启刚需要忍受被母亲安排在烈日下暴晒,被父亲打断手。正常家庭生活缺失的张启刚,在一些时刻显示出暴力倾向。

老四张启味的朋友小轩,有一个多月没和她一起玩了。张启味喜欢出来玩,但她每次出来玩,回去都会被打。打的次数多了,张启味告诉小轩,自己“不出来了”。

小轩的姐姐今年9岁,她回忆,张启味告诉她们,“自己不敢再出来玩了,因为哥哥会打,很疼。”

小轩的姐姐说,张启味是张家四兄妹里最开朗的,“她喜欢和我们耍。”

在小轩家,张启味是一个没有名字的存在。大人们称呼这个5岁的小女孩“小孩”。值得一提的是,小轩爸爸,也在外地打工。她的妈妈,在生下姐姐和她后,离家出走。想念母亲,是这个5岁小女孩日常生活的一部分。在茨竹村,这不是个案。

现在到了晚上,小轩会想起玩伴张启味。她对张启味的印象是,洗澡少,脖子上总是有黑黑的汗渍。

另一个惦记着老四的人是二姑张方友。6月10日下午,地方政府的车送她去毕节殡仪馆看四个孩子入殓的过程。

在清洗老四的遗体时,张方友发现侄女的臀部两边,各有四道伤口,粘住了裤子。她站在工作台3米远的地方,眼见入殓师没法褪下小女孩的裤子,只好用剪刀减。

站了一个多小时,她扛不住了,政府的人买了小孩们的衣服回来,她就离开了殡仪馆。老四身上为什么会有伤口,她想不通。

张方友和孩子的交集,一般出现在春节。对弟弟一家的生活,她知之甚少。她的理由是,各自都有自己的隐私。

窥探隐私的人群自6月13日下午始涌入张方其家门前的马路上。

“看闹热(热闹)。”来者多从附近的村庄涌来,他们攀上张家对面的山坡,纵情说笑。男人们互相发烟,女人们则对任希芬的情事殊为熟稔。一些张启刚的同龄人,神情呆滞。

这天傍晚,张方其与任希芬坐警车来到老家看了一眼,之后上车走了。

夜幕降临,玉米地里传来动物的声响。在张家猪圈里,有一页张启刚的作业纸,铅笔字迹还未退去。

猪圈外,有大朵的向日葵盛开。邻居们曾遇见,孩子们曾在此间嬉笑。

公安机关备案号:44040302000222

公安机关备案号:44040302000222