发布时间:2014-12-24 15:19:33

发布人:

hgg

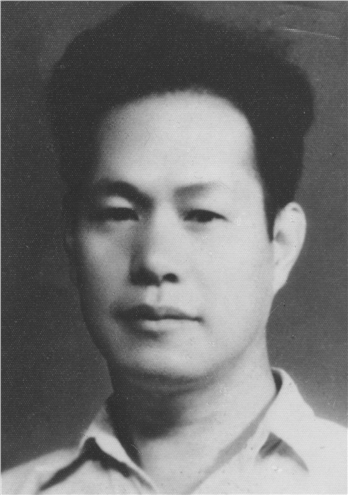

陈有昇

今年是东方文化馆的创始人之一、老馆长薛汕先生逝世15周年纪念年。东方文化馆馆刊《东方文化》总第109期2014年第1期,刊登了我9年前写的一篇旧论拙文《荤故事再荤,还是民俗文化》,并在编者按写道:“今年是本馆老馆长薛汕先生逝世15周年,……感到当年(1999年)薛汕提出的‘荤故事再荤,还是民俗文化’这一观点,还是具有一定的研究意义的。”馆刊在马年伊始刊登我研究薛老学术观点的拙论,也含有对老馆长逝世15周年之纪念。不过于今年第1期的馆刊刊登那篇我的拙论,对薛老的追念仍远未尽吾意。过了清明节,4月28日就是1999年薛老仙逝15周年纪念日,我遂此写下这篇《薛汕馆长15年祭》。

在我珍藏的一堆老照片里,有一幅1997年在广东饶平黄冈镇县招待所,我与薛汕老人和张竟生先生的哲嗣张超兄的合影。广东饶平是中国现代性学研究先驱张竟生先生(1888-1970年)的故乡。1997年金秋,薛汕先生应特邀回到潮汕故里,在汕头市嘉宾出席第九届国际潮团联谊会后,即赴饶平张竟生故里,凭吊中国现代性学先驱者并看望竟生博士后代,那年我因家父逝世3周年纪念日,而返故乡祭拜老父,便有幸和薛老一同赴饶平同时凭吊潮汕先哲贤人张竟生老前辈。

我当编辑匠之余,也参加中国民间文艺家协会、中国俗文学学会、东方文化馆等学术社团的活动,而加入以薛汕先生为馆长的东方文化馆的机遇之一,是薛老和我是潮汕同乡,并一起很早就敬仰同为潮汕同乡的潮人贤达前辈张竟生先生。不过我和薛汕先生虽为同乡,而我生也晚,有幸拜识薛汕先生都迟至上世纪九十年代,在薛汕和李望如、江树峰共创东方文化馆之后。

在中国民间文艺家协会和中国俗文学学会里,我开始涉猎性学的民俗、社会学、人类学、美学领域。当我写出《论荤故事荤歌谣在民俗学研究中的位置》和《关于性(女)与不净(荤)——在论荤话儿》等拙论时,钟敬文即建议我还应深入研究张竟生的性学和周作人的《猥琐的歌谣》。当年,我还有一位中学生时代的老同学陈庆浩君,此同窗后成为法籍华人知名学者,为法国国家科学研究中心研究员、巴黎大学、香港中文大学客座教授、中国社科院的外籍研究员。当年正是陈庆浩自法晋京,从事人文社会科学研究时,最先把薛汕先生创办东方文化馆和老人在京详址告知我,让我首次有幸拜识薛老并加入东方文化馆。当年老同乡、老同学、法籍学者陈庆浩博士自巴黎飞北京下榻北京饭店,正在忙着编纂一套《思无邪汇宝——明清艳情小说汇编》,在北京,有钟敬文、钱锺书、吴晓铃、薛汕多位泰斗级前辈等人对庆浩兄进行的这部多卷本巨编的性学、民俗学、社会学、人类学、文艺美学的人文社会科学的研究,均十分赞赏并支持。我初次拜识薛汕先生,是和陈庆浩在编纂《思无邪汇宝——明清艳情小说汇编》时,格外重视薛汕先生毕生收集广东木鱼歌、潮州歌册的学术活动,也知悉钟敬文指导我要重视张竟生性学的研究成果。有关薛汕和钟敬文这位“中国现代民俗学之父”一样,均对中国现代性学先驱张竟生的性学深有研究,在他创办的东方文化馆馆刊上即多次撰文评价张竟生,还在张竟生同乡后辈、原广东饶平县副县长王川先生于上世纪八十年代最早为张竟生写的传记《伊甸园之梦》和美籍华人学者李洪宽博士编著的《性学博士忏悔录》等文写书评和序言。因此,我拜识薛汕先生后,就在涉猎性学的人文社会科学研究中,在薛老的指导下和钟敬文、陈庆浩等一道格外关注张竟生的性学。这就有了我和薛汕先生在张竟生故里饶平凭吊张竟生的往事。也有了薛老在1999年逝世前在张竟生性学研究中和我以及台湾学人陈益源教授共同的“荤故事再荤,还是民俗文学”这样的学术观点。

在薛汕先生逝世15周年的纪念日子里,我仰视着1997年,即薛老仙逝前两年,我和张竟生博士哲嗣张超兄陪薛老在张竟生故里合影的照片,深切地缅怀着早在大学生时代就走进文学创作、研究道路的薛汕先生。薛老青年时代即热爱文学,和鲁迅先生当年在北平时即有书信往来。在鲁迅日记里就记述有薛汕当年写给他的信这件事。他在1935年的“12·9”学生抗日爱国运动中,薛汕在北平的中国大学全身投入了抗日救国活动,并在这一年加入中国共产党,从一位文学青年走上了抗日爱国的革命政治运动。晚年,薛汕又从革命政治活动中回归自己青少年的文学、人文社会科学的创作、研究和老路,除与人合作创立中国俗文学学会外,还创办东方文化馆。薛老参加革命,入党的中共党龄比我的年龄还早一年,真恨自己生也晚,对这么一位在民俗学、俗文学、性学上深有学养的同乡老前辈的敬识,却一直到加入东方文化馆之后的上世纪九十年代初叶,真是相知很迟!但在东方文化馆里,在迟到的十来年的相处中,薛汕先生却永远地活在我的心里!谨以此文深切纪念薛老逝世15周年,是为薛老的15年祭。

2014年4月5日甲午清明

到过这里的访客更多>>

公安机关备案号:44040302000222

公安机关备案号:44040302000222