“地球奖”获得者 戴江南

一百多年以前,美国政府为了安置西部移民,总统富兰克林给西部印地安酋长西雅图写信,要求购买一块荒野上的土地,用于开辟新的居民区。西雅图,这位新石器时代自然道德的最后维护者,在给总统先生的回信中这样说:“土地、天空、河流怎么能出卖呢?这个想法对我们来说太不可思议了,就像我们不能说空气和河流仅仅属于我们而不属于别人一样,我们怎么有权买卖荒野上的土地呢?”

生活在文明时代的城市人群,无法理解这位老酋长坚守在戈壁和荒野里的自然心态。《荒野笔记》有一个非常明显的特征,这本书所记叙和表达的场景,是戴江南对人文地理的独特发现,这种发现和过去我们经常看到的自然怀旧是不一样的,作者通过对自然生活的迷恋,与我们所面对的物质社会构成最直接的抵触。她可能感动不了我们,但却无时不可的在震撼着我们。戴江南反复、重迭和纠缠在一起的自然情节,不但展示出了自然主义背景下的社会变迁图景,而且把自己的人文感情融合到记实性的生活叙述当中,这种深度就超越了我们以往经常看到的旅游和笔记型写作。

有人说,荒野是人类童年的缩影。也有人说,荒野是城市文明的诊疗所。透过《荒野笔记》,崇尚自然的人们都能看见人类共有的童年。

“我就那样怀了一种膜拜神灵的狂热情绪,万般崇敬地向我的植物园中的一切生灵行着庄严而虔诚的注目礼。后来,后来,我就醉了,就好像饮了醇酒那样,神思恍惚,陷入幻觉。然后,我就倒在一片湿漉漉的花丛中。”

这是距离大自然最接近的文字,阅读戴江南和她的《荒野笔记》,我们起码获知远方依然有山川、河流顽强的存在,在那些远离城市灯火的地方,依然有麋鹿呦鸣、雀鸟双飞。对很多心怀向往但一直没有走进过荒野的人来说,《荒野笔记》是自然主义者理想和抒情的一次完整记叙,走进荒野,我们其实已经走进了人类遥远的童年。

所以,既使在今天,我们倦缩在城市的某个角落里,阅读戴江南风尘仆仆的面容,阅读她走进、走出的一个又一个荒野的时候,我们的心态仍然极度疲惫,那个捉旱獭的孩子,那个跳跃在树丛中的小松树,那只盘旋在博格达峰上孤傲的鹰,有谁在半夜时分敲响过我们自己的窗棂?

我们在城市里受伤,到荒野上治愈;我们仰望着星辰,而眼睛时常昏浊并且蒙昧。这就是荒野乡村和城市文明的比较意义。

“我的蒙古包坐落在一个缓丘下。毡房对面是一大片天鹅绒般的草地,平坦如织。这个季节,绿色中透着点鹅蛋黄。一眼天然小泉从草地间蜿蜒流过。泉水清亮,水草历历在目。一匹棕色的马站在草地上,悠闲吃草。”

这是一种最接近自然的白描和写实风格。戴江南的笔下,没有华丽轻佻的语言,她不是一个善于捉捕词汇的人,她最有效的表达,是把自然图景放到自己的眼睛底下,细微的描写生长于荒野里的每一个活着的和生长着的细节。当我们看见她反复描写马群在草地上悠闲吃草的时候,那些自然的唯美,就产生了含蓄而且震撼人心力量。

再对照我们眼前的生活吧。戴江南说过,她生活中最美好的时刻,是躺在博尔塔拉草原的青石板上睡觉,是穿着马靴骑在马背上飞驰,是天亮的时候在帐篷里闻到青草和泥土的味道。我们不能用低层生活来概括自然和人文主义的全部理想,在所有复古的、向后看的人文主义情结背后,都有一种非集体主义的精神碎片,它所对照的,不是我们这个时代的多样性和复杂性,而是被城市文明挤压变形以后的焦燥心情。

人不可以回到童年,就像社会不可以回到远古一样。但至少,走进荒野的人,是童心未泯的人,是不愿意长大以后被扭曲和改变的人。从对野马的执着寻找,到再一次走进荒野体会自然原始的生活写意,戴江南和美国西部的那个老酋长一样,她认为荒野是不可以被出卖的,她是另一个坚守人类童年的人。

·一个女人和草原的宿命

“一群马在空荡荡的麦地里奔跑。领头的,是一匹纯白的,远远地看起来,就好像一朵大白花在野地里被风吹起,摇曳不定。橘红色的锦辉披在它们的身上,这就使它们矫健的身姿,显得无比生动。”

做为蒙古人的戴江南,出生在草原以外的农耕地区,据说她是在庄稼地里长大的孩子,接触到写作以后,她的生活才一步一步回归到先祖们生活过的草原,遥望着远方啃食青草的马群,血性沸腾。于是我想,蒙古人可能就是一个先天性与马为伍的民族,他们的身上流淌着,本来应该属于马的血液。

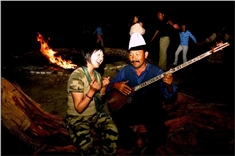

于是,你才能看见,他们在清晨的时候驭马飞奔,在半夜的时候昂头嘶鸣。只有马头琴悠扬响起的时候,他们才和辽阔的草原一样,在深邃的苍穹下博大而深情的忧伤。他们对自然的亲近感闪烁在眼睛里、流淌在血液中,于是,有了一个女人和一片草原纠缠不休的宿命情感。

文本意义上的《荒野笔记》其实并不复杂。无非就是城市以外的人和事,最明显的标签,仍然是一个又一个的地理标记:额尔齐斯河谷、尼勒克草原、南疆边缘的小城于田、帕米尔高原、图瓦人村寨,等。在新疆,戴江南行走过的荒野,是很多地理爱好者们早已经走过的荒野绝对重复,唯一可能的区别是,有人春天去了,有人秋天回来;有人是旅行去的,有人是思考和发现去的。

但在我有限的认识当中,很少有人,在城市以外的荒野和角落里,几年如一日的坚持同一种枯燥姿态,往返无数次,把写作、生活甚至于爱情都融入到荒野中去。戴江南对我说过,每一次出行,她都感觉内心格外安静,假如没有工作上的强迫,她甚至于不愿意给自己设置回来的时间表,她很多次出现强烈妄想: 出去,再也回不来了,消失在荒野中,就像被风吹走的一粒尘沙。

她说,每一次随队出行,车坏在半路上,她都不会有焦燥感,她会跑到周围的野地里去,边走边看,消磨时间。或者,就坐在一个山岗上,拿着望远镜四处眺望,一直消磨到懒散了的耳朵里传来汽车的马达声。

所以,无论戴江南用什么样的人文关怀描写她经历过的荒野,我们都能感受到她内心里那种野性与天性浑然合一的草原情结,这种文字背后的草原意象,有时候是欢歌,有时候是笑语,有时候是山涧里的一溪清泉,有时候又是头顶上的一抹云彩,但都是非常安静的。我们阅读的《荒野笔记》,无论文字有没有灵性和美感,但从头到尾、贯穿始终的热爱,就是一种有价值的美学。这是一种从现实中来、又超越了现实的感情递进,叙述的力量不一定非要强大到什么程度,只要有内心的挚热,就能从诚实的视觉里传达出让我们感动的东西。

在文化消费时代,要坚守词语表达过程中的内心固执其实很难,自然主义者在荒野中寻找人文精神,利益主义者在荒野中寻找商业价值。戴江南的荒野情结,或许是她草原情结后面特有的母性表现,这种关怀和渴望可能一直是停滞的,是没有被现代化进程破坏过的。而更多写作者围绕荒野进行发掘和描写,已经或多或少的掺杂了现代化的噪音在里面。

我们希望的荒野,对始终尖锐地对立在城市外面,成为现代化进程中的一面镜子;而事实上,我们看见的荒野,再有限的寂寞都有可能被打上消费的烙印,关于草原的母性守望,总有一天也会消解于一座帐房、一片枯草的回忆当中,成为大众消费对象。正是在这种背景下面,戴江南对荒野生活的浅层记叙和写作,才从人文研究、旅行写作模式中脱胎出来,补充了纯粹人文主义以外的自然记忆,使我们对自然生活的认识变得更这广阔。

·荒野里有一种明亮的东西

《荒野笔记》关于塔什库尔干石头城的描述,有这样一段话:“这个商业中心现在还矗立着,只是人声寂寂,鸟声寂寂。在它的脚下,一大片碧绿的草原点缀着一个个白色的毡房,有塔吉克姑娘偶尔现出一抹红,一抹绿。她们是这个古城堡先民生命的延续。其实,这城堡又何尝不是塔吉克人精神的家园呢。”

在表达自然和人文热爱的时候,戴江南很少追溯历史,她从来不在文化背景下面寻找语言突破,而是用自由的、没有负担的语言表述,来记录她所发现的历史痕迹,并由此而产生感情上的追问。

这种写作,很技巧的绕过了人文研究和学术考察的陷阱,赋予自然描写以个人内心的情怀。戴江南呈现给我们的荒野,不是历史、文化等沉重背景下的思想命题,而是她个人独自的生活体验,她用“笔记”两个字打消了人们对文本叙述疑虑:这本书是她对自然生活的个人记录,和文学无关,和历史无关。

因此,我不会违心地对《荒野笔记》做出更高视角上的夸大和期许。戴江南是新疆第一个“地球奖”获得者,也是新疆第一个用文学视野记录自然生活的写作者,如果说《野马的低语》是戴江南对万物生灵第一次相对完整的深入考察,那么《荒野笔记》只能是她近年来野外生活的一些片断记忆,唯一从始而终的贯穿,是她对自然的挚爱和情感。如果我们非要把这本书放大到什么高度进行评价,我想那一定是谎言。

对自然的热爱,实际上就是人类对自身的热爱。现代化背景下的每一次生活开始,都可能意味着我们对荒野的一次又一次丢失和遗忘,《荒野笔记》是我们透视自然的一面窗口,相对于眼前日益浮燥的生活,这本书让我们看见一种温暖人心的色调,荒野可能是对城市最微弱的反抗,但荒野里确实有一种明亮的东西:

……唤醒整个村庄的是5只鸽子。它们有着白色的羽毛,红色的小嘴,栖落在一棵老树的枝桠上,声声鸣叫。风停了,天空晴了,阳光很好。

公安机关备案号:44040302000222

公安机关备案号:44040302000222