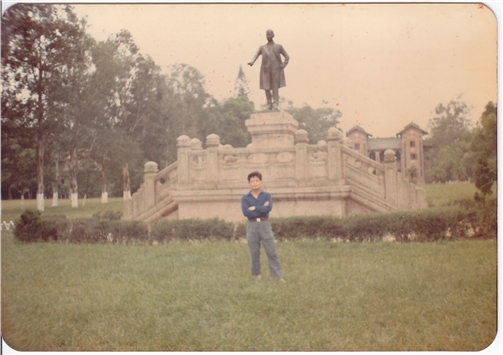

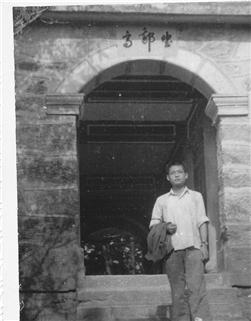

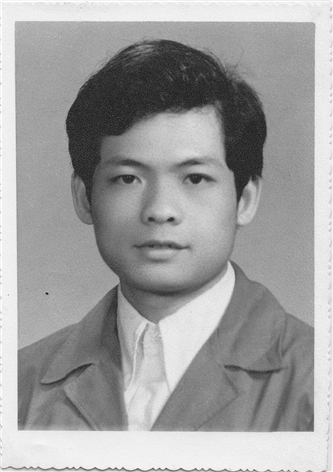

《卅年回首康园往事—访78级校友、哲学系教授张宪》2008年中大求进报社稿件

卅年回首康园往事

——访78级校友、哲学系教授张宪

通过高考改变命运

1977年,由于“文革”的冲击而中断了十年的高考制度得以恢复。当得知可以通过高考上大学后,张宪老师十分激动。此时的张老师,已经在工厂当了7年的工人。张老师在工厂时什么都做过,搬运、建炉、钳工等等。当时的工厂生产焦炭和沥青,条件十分差。未恢复高考时,年青人的出路主要是参军和提干(类似于今天的当公务员)。1978年,张老师也得到了提干的机会,厂里有意让其担任宣传干事,但那时张老师想读书,于是决定参加高考,厂里为此还劝过他,但他去意已决。当时备考的过程也并不轻松,当中还要兼顾工作。在工厂时,张老师也读过一些书,主要是马恩列宁的书籍,不过高考不考这些,考的是中文、历史、地理等一些基础的知识。张老师高考时还加考了英语,为此还自学了英语的语法。

学习气氛浓 肩负远大的抱负

被“文革”荒废了十年的年轻人通过高考进入大学后,大家都很珍惜这个来着不易的机会。当时的学习气氛十分浓厚,大家都如饥似渴的拼命读书。张老师清晰的记得当年很多同学,早上五点钟就起床,晨运完,吃过早餐就到图书馆(当时在马丁堂)门前排队等开门,队伍排得很长,当门一开,大家像冲锋一样往里冲,抢占座位。当时上课也是基本都是全勤,很少有逃缺课的现象,大家都很认真的做笔记。课后,还有各种各样的讨论小组。

当时大家还会经常讨论国家大事,张老师他们这一代从“文革”中过来的人,大都会有一种对文革、对生活、对国家命运的思考和反思。同时,他们也肩负着改造社会和建设国家的重任,大都怀抱这种远大的抱负。当年学生们自己油印的学生刊物,如中文系的《红豆》、哲学系的《探索》,就经常采用宏大叙事的方法讨论国家大事。

文体活动丰富 校园流行种种

除了浓厚的学习气氛外,各种各样的文体活动也还算丰富。张宪老师当年就是系里足球队的一员,他和他的同学每天下午都会“一呼百应”地集体去球场踢球。系里还有舞蹈队、话剧队、乐队等,张老师自己也通过拉小提琴、吹笛子不时给乐队伴奏。学校和系里、班里也会举办各种文体比赛,如象棋比赛、篮球比赛、墙报比赛、漫画展等。

当年学校有个电影广场,每周(每两周)就会放电影,同学们经常拿着小木凳去看电影。当时主要是播放一些以人性解放为题材的电影。那时最流行的音乐就是邓丽君的歌,张老师那时班上有个小男生,就基本上每天都要打开收音机听上一段邓丽君的歌,为此,甚至还受到批评,因为当时人们对流行音乐还比较敏感,认为邓的歌声是“靡靡之音”。说到书籍,当时在哲学系,比较风靡的是李泽厚和康德的哲学书,还有雨果、巴尔扎克的文学著作。常常一听说出了什么新书,大家都会赶紧跑去书店排队买书。当时还有“学好数理化,走遍天下都不怕”之类流行语。

对恋爱态度不一 毕业分配俏

那时校园恋爱,学校是不太主张的,甚至会从生活作风的角度去看待。中文系有一对恋人,在校道上手拉手、搞订婚仪式,在当时看来十分另类。张老师班上也有男生因为给年纪比较小的女生传过纸条而受批评。谈恋爱如果被学校、系领导知道,毕业分配时还会被拆散。但是那时的同学都会用一种平和自由的心态去看待,对学校系里的一些做法不太满意,因为当时大家心中都有一种萌动,一种主体的自我意识。在宿舍里,大家都很放得开来谈这些话题。

那时的大学生都是通过“百里挑一”的方式进入大学的,社会对他们评价很高,所以毕业后,很多单位等着要人。张老师身边的同学,大部分进入到各级政府机关部门、各大研究所,有的甚至去到了国务院、政协等中央直属机关。

三十载难忘老师同学情

如今,30年过去了,当说起当年读书时的情景,张宪老师对自己的老师印象依然深刻,比如冯达文老师的中哲课,语言很美,对于概念分析,讲起来如抽丝剥茧;张华夏老师讲课不看讲稿,语言风趣……张老师坦言自己的老师教会了自己做人的三原则:低调做人,凭实力做人,做正直的人。这点也是他在中大将近30年来感触最深的。

张老师24岁读大学时,他的年龄在班里100多来人中排中间,大的比他大8岁,小的比他小8岁。虽然年龄有差距,但大家相处得十分开心,之间发生过许多趣事。张老师表示,岁月无情,当年的同学如今皱纹多了,白头发多了,但做同学的心态不变,学生的性格、真性情的流露,并没有给社会完全冲蚀掉。每每一聚会,都会谈起以前的学生活动、宿舍生活。这正应了普希金的一句话——一切都会过去,而过去的都是美好的!

公安机关备案号:44040302000222

公安机关备案号:44040302000222