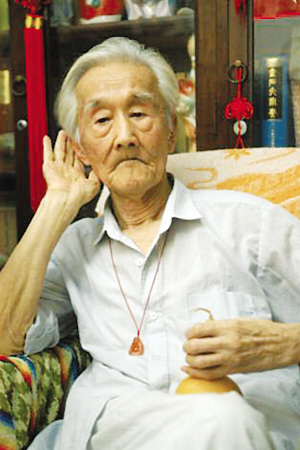

周汝昌下放向阳湖“镀金”

周汝昌下放向阳湖之前,在人民文学出版社工作,当时已被送进“牛棚”,经常挨批,罪名是“周扬文艺黑线的黑标本”和“现行反革命”。

初到向阳湖,什么都没有,一切平地起楼台,烧砖瓦、垒房子。后来,周汝昌因体力弱得到照顾,被分配看守菜地。虽然是“象征性”劳动,他也得凌晨4点就起床,到向阳湖边新菜园去“视察”,其实什么也没有,要是真有人搞破坏,他这个能力也无济于事。这时,周汝昌不由得想起了《水浒传》里的“菜园子”张青,不过人家是英雄,他却是个老弱残兵!尽管如此,周汝昌还是乐此不疲,甚至为自己能成为干校中第一个看红日东升的人而陶醉!

更令人难忘的是,周汝昌还和著名鲁迅研究专家杨霁云老先生共过患难,两人被安排在一起抬粪,可谓“臭味相投”,又“滚”到了一起。杨先生早在1934年就收集、整理鲁迅先生集外集佚文,印行了《集外集》,并与鲁迅有过多次书信往来。他文质彬彬,具有老一辈文化人的风度和涵养,深得周老敬重。那年头“红学”事业受到种种破坏,周汝昌不免心灰意冷,而杨先生偏偏看重他的那点研究价值,经常提醒他:“你不能丢掉红学!”给身处逆境的周汝昌以莫大的宽慰。

值得庆幸的是,周汝昌在向阳湖仅呆了11个月,就接到了回京的调令,当时一下子轰动了十四连。1970年8月下旬的一天早上,军宣队的干部叫他去谈话,他还以为又犯了什么错误,没想听到的回答是:“因工作需要,调你回北京。从今天起,停止劳动。这几日你收拾东西。准备好了,决定哪天走,告诉我们,来办手续。”周汝昌几乎不相信自己的耳朵,因为其时有人还在陆续下干校哩!他不敢多问,过了十天,赶紧去“四五二高地”开公函。打开看时,不禁暗吃了一惊——“今奉中央周总理办公室专电至湖北军区司令部:调人民出版社周汝昌回京工作……”(其中“人民出版社”五字是原文,漏掉“文学”二字,当时周是人民文学出版社编辑)周汝昌不由得又惊又喜:“简直是一步登天!”连里的人都猜测,不知他用了什么通天的手段,其实他本人什么也不知道!

告别向阳湖那天,连队里指派小伙子彭庆生为他拉板车运行李。两人起了个大早,步行到了咸宁县城火车站。彭是“文革”中刚从北大出来的“小将”,到了向阳湖因形势变化而成了“五一六分子”,受了不少苦。此次拉车送人,正是倒霉受惩的一种“改造”方式。小伙子毕竟身体好,扛得住,拉着重物走了数十里不平坦的路,顺利抵达。

周汝昌到车站时正值中午休班,离开车还有一个多小时,不卖车票。他把证件递给窗口内的女售票员。姑娘破格照顾说:“我先给你一张吧,省得一会儿你排队挤得累。”并说可以把手提包寄存在她的室内,先抽空到街上走走。周汝昌十分感激,多年之后仍念念不忘。

1970年9月5日上午,周汝昌回到北京家中,夫人还以为他是休12天的探亲假,听说不用再回湖北,也不相信自己的耳朵——因为她曾向“知情人”打听过下干校的人,是否还能回来,得到的回答是:“多半是回不来了!”

由此可见,与十四连同事比起来,周汝昌下干校堪称“镀金”。他无疑是众多“五七”战士中,为数不多的“幸运者”之一。

公安机关备案号:44040302000222

公安机关备案号:44040302000222