70多年前的《欠津贴证券》

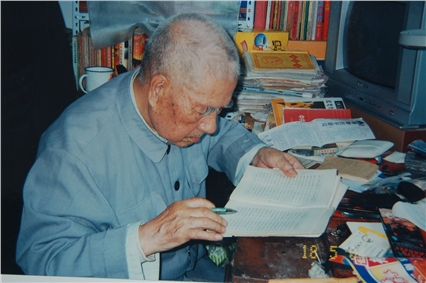

70多年前的《欠津贴证券》 ■周克柳著 2011年03月19日 03:50 解放军报

1937年1月20日,中国人民抗日军事政治大学(简称抗大)在延安成立。从此,全国广大知识青年为了参加抗日救国工作,不怕艰难困苦,从各地源源不断地涌进抗大学习。记得第二期学员开学时,全校只有8个学员队,学员共600多人,大都是从红军一、二、四方面军来的指战员。“西安事变”后,随着革命形势的不断发展,从各地来延安参加学习的革命知识青年也越来越多,到1938年春,抗大的教职员工达到8000多人,这么多人的吃、穿、住,成了后勤保障的三大难题,抗大的经费和物资供应工作就成了艰巨而棘手的任务。

当时,杨立三同志任抗大校务部长,我在供给科任财务会计。因经费、物资非常紧缺,官兵生活条件极其艰苦。没有固定的校舍和桌椅用具,有的学员队连住的地方都没有。当时延安地区经济不发达,交通不方便,吃粮要靠外县供应。加上国民党对红军实行经济封锁,利用国共合作之名,强调“一切统一”,禁止陕甘宁边区内使用工农民主政府印制的苏维埃票币,要一律用国民政府印的“法币票子”。国民政府不承认我们办的军政大学,学校没有教育经费来源。

党中央和毛主席对抗大的建设十分重视和关心,给抗大制定了“坚定正确的政治方向,艰苦朴素的工作作风,灵活机动的战略战术”的教育方针,并且用全党的党费给抗大解决实际困难。由于学员迅速增加,经费开支越来越大。在经费和物资的供应上存在着许多具体困难,比如采买队到外地去采购物品,所需经费先由供给科借支,等到各伙食单位取到分配物资,才把钱收回来。因此,供给科的经费月月接济不上,教员、学员的津贴费也就不能按月下发了。在那艰苦的岁月里,教员、学员没有别的收入,生活用品、学习用具都指望津贴费来解决,可津贴费又不能按月发到手,大家很着急。他们买铅笔和稿纸都没有钱,急得没办法,就来供给科借,而供给科一时也拿不出很多钱来,只好给来借钱的人写一张条子,凭借条到合作社去买东西。但这个办法只能解决少数人的问题,仍然解决不了当时的困难。后来我就想,能否用“代金券”来顶替现金,把写欠条的办法改成发“代金券”,每月按标准发给教职员工,个人持证券就可以到合作社顶现金买东西,合作社收到的“代金券”,又可以顶现金还供给科的经费。校领导同意我的想法,于是,我就根据当时津贴费的发放标准,画了个《欠津贴证券》票样,确定票样面值一律为五角一张,拿到延安广益书局石印,一共印了一万五千元。在《欠津贴证券》发放之前,由各单位首长说明这是困难时期暂定的办法,如急用钱,也可以到供给科兑换现金。用此《欠津贴证券》,既解决了广大教职员工买东西困难的问题,又促进了合作社的生意兴隆。后来,随着形势的进一步发展,我又对票面进行了改进,票面面额也增加了四种,即贰元、壹元、贰角和壹角。1939年7月,抗大从延安转移到敌后——黄河边时,为轻装上阵,大部分欠津贴证券都被销毁了。

(焦申孝、王者伦整理)

公安机关备案号:44040302000222

公安机关备案号:44040302000222