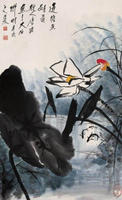

唐云杰作

此四屏立轴组鸡图(七七年),乃画圣唐云先生三十年磨一剑的盖世杰作,以独特的自传体形式分别描绘“少”、“青”、“中”、“老”四个年龄段的各种情况。主体鸡形神兼备,构思精妙绝伦,图面布局疏密得当,技法老辣细腻,寓意丰富深刻。不仅是先生本人最沤心沥血的精品,也是中外画史上前不见古人,后难有来者的巅峰之作。中国画分人物、山水、花鸟三种范畴,《清明上河图》与《富春山居图》占了人物与山水的先机,只有古董价值,艺术价值含量很低,也没有一点文献价值。在花鸟这一块,一直没有大手笔。此四屏属于花鸟,它的艺术价值和史料价值与前两者相比有着天壤之别,确有“螺蛳壳里做道场” 的鬼斧神工。下面先分别解释四屏立轴的画面寓意及其所蕴含的独特人生观和深遂的哲学理念,再把四幅画组合起来做一个总述。

一、少年(左三)。画面下部是一对葡伏在地,神情沮伤又悲痛欲绝的鸡。上部的石旁是枯死破烂的芭蕉和数片竹叶(竹报平安)相缠。石后是春意盎然的花木。可见鸡的悲伤是因为曾经带给他安全感的芭蕉再也不能为他们挡风遮雨了。“沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春。”虽然他们明白生老病死乃自然常理,但是仍然忍不住心中的悲痛。那么,这里的芭蕉代表谁呢?这时我们有必要借助题识:“傍母浴沙花径午,随群啄粟草堂春。”这两句题识源自瞿佑(明)的《雏鸡》诗:“壳分混沌见精神,凤侣弯俦暂化身。傍母浴沙花径午,随群啄粟草堂春。馋猫屋后垂涎久,饥鹞天边侧目频。羽翼渐成文彩备,不陪谈论亦司晨。”原来他们在悼念逝世的母亲。那么我们从这幅画中了解到的信息是:先生诞生在炎热季节(七巧节前一天),母亲靠用凉水给他洗澡来为他解暑。“花径”说明不是贫困的工农之家。“随群”指家庭人口较多又能和睦相处。“啄粟”指吃的是大米细粮。“草堂”说明虽不贫困但也不是钟鸣鼎食的富贵之家。在他结婚以后母亲逝世。这幅画通过对母亲的缅怀,倒叙自己出生的季节和少年时代的家境。同时用一个生命的诞生与另一个生命的死亡切入生与死这个严肃的命题,引导我们进入下幅,探索在他个人的世界观里,“生命的意义在哪里?生命的真谛是什么?”这两个人类始终都搞不明白又无法统一的话题。

二、青年(左二)。画面是一只雄鸡蹲在大石之上,足趾抓紧石头,没有趾高气昂的丑态。身体尽力前倾,聚精会神地探视着下方的红叶李(间杂竹叶)。欣赏这幅画,我们首先得弄懂红叶李的象征意义。唐朝诗人杜牧晚年时,因得不到年轻后辈应有的尊重,写了一首《山行》。“远上寒山石径斜,白云深处有人家。停车坐爱枫林晚,霜叶红于二月花。”告诫无知年轻的后生:“我的人文境界和学术成就已经高不可及,人虽然老了,但无论哪方面都比你们强得多。”先生此幅描述的是青年时期的情况,只能画夏季花木,不好画经秋霜而红的枫叶,而且,又要借用杜牧的霜叶诗意,所以选择了红叶李。又因红叶李要象征前人和传统文化,所以画得风骨古朴,暗喻我们民族文化的源远流长。我们接下来再研究题识。“黄卷青衿子,红冠碧距鸡。要知勤读处,须候五更啼。”这是原文引用沈周(明)为张固所画鸡图的题识。必须交代一下张固其人,明朝江西新余人,字公正,号南坡,少时喜欢到一庙中玩耍,庙中僧人岩石劝其勤学苦读,砥行砺节。张固遵其言,后得成就。有《南坡诗集》传世。张固做官后,又回故里与岩石扩建寺庙。他们之间的僧俗友谊,当时被人们传为佳话。沈周有感于斯,为张固画了一幅鸡图,并题此诗。这首诗的前两句并列描写一个青年学子和一只公鸡,钳入四种色彩。后两句用比兴手法说明张固读书之勤奋。单纯从文学角度来看,这是一首好诗。但是,即使诗画结合所包含的寓意仍然有点淡薄。巧在唐云先生也有一挚友若瓢和尚(擅画兰竹),他们之间的僧俗友谊同样可歌可泣。此处引用亦有纪念老朋友的意思。值得一提的是在沈周之后,唐云之前又有张熊(清)所画的《大吉图》同样引用这首诗做题识。画面是两只比肩而立的白公鸡。寓意是号召年青后辈,不仅要勤学苦读,洁身自爱,同行之间,还应避免斗嘴,互泼污水,更要相互学习,取长补短,和睦相处。彻底改正那种文人相轻的传统陋习,才可以于人、于已、于学术、于社会皆有利。故名《大吉(大鸡谐音)图》。张熊的寓意似乎比沈周的丰富,然而与唐云先生一比较,谌称“小巫见大巫”。在这幅画里,先生不仅暗示了自己勤学苦读的内容(兼习前人众家之长)、态度(鸡的身体向前倾探,既可理解为无比谦虚,又可视为对前人和传统文化的无比尊重)、程度(鸡立于红叶更高处,可见誓欲超越前人的凌云壮志)。还指明了发展民族文化的最佳良策。请仔细观察此幅画中的大石与另外三幅中的大石之区别所在。另外三块大石都见峰顶,而此块大石非常陡峭(喑喻攀登艺术之峰的艰辛),又不见峰顶,画面之外仿佛还有更高的巅峰。而鸡的立足处并不是大石的顶端。就是说:“学无止境”,即使社会承认先生超越了前人,他也不会认为自己的技艺达到登峰造极的境界。“长江后浪推前浪”,在未来的历史岁月里,也会有更多的后人超越自己。我们民族的文化,只能在这种一代一代的超越与被超越的过程中得到发展,以至更加完善。现代学者、画家李毅峰先生认为,一件传世的精品画作,必须是画家“通过个人独特的世界观和不可重复的创造凸显出丰厚的文化积淀和人性内涵,反映出人类精神生活的根本性问题。”所存载的文化必须具备“开放性、超越性、多元性”。不仅是“民族语言和象征符号”,还须蕴含“中国哲学的深邃”。那么,在这幅画里,先生不仅论证了“生命的意义在于进取”,还阐明了自己独特的哲学观点:“要想超越前人,必须全面深入地学习前人。只有全面深入地学好前人的技艺之长,才能通过创新,达到超越前人的境界”。这种独特的、原创的、深邃的哲学思维与“知己知彼,百战百胜”有着相似的逻辑依据,充分显示了东方哲学的神密。

三、中年(左一)。看画面,这是四幅画中唯独没有竹叶的一幅。鸡的两旁有右下角的荆棘枯枝(邪不压正)和石边之莠象征小人和是非,可见先生中年命运之颠沛。上部是秋天的石榴,长裂的代表四个儿子(先生的第四个孩子刚过周岁因无钱治病而夭折,见《唐云传》86页。),没裂开的代表两个女儿。两只步调一致的鸡,半曲双腿,如履薄冰,侧目前视,机警缓行。养鸡的农户都知道:鸡在傍晚上宿时要进入昏暗的鸡圈,就是这样一步一步、小心翼翼地前进。一旦暗处有危险袭来,便会急速飞起避让。那么,这两只鸡不得不面临着怎样黑暗的险境呢?“疾风知劲草”,在危难的岁月里,先生又是用怎样光辉的人性来诠释生命之真谛的?我们还得借助画的题识和瞿佑的另一首诗。题识:“两阵猛入刘项敌,一场喜入孟韩诗。”《斗鸡》:“五德称名不自持,怒凭爪嘴决雄雌。三郎好胜真英主,亚子争强岂小儿。两阵猛如刘项敌,一场喜入孟韩诗。红罗缠项收工后,赢得旁观举酒卮。”先生引用诗中的两句,并将“如”字改成“入”字,只这一字之差,精彩无限。原诗的两句是形容互相搏斗的两只鸡,犹如楚汉相争的刘帮和项羽,两阵互不相让、激烈冲杀。先生这一改,不仅量词“阵” 的性质变了,他也成了两阵之外的第三方。而且两句题识共有两个“入”字,并且在相同位置上,不对仗。这种低档的错误,就象书法作品中的故意参拙,不仅妙趣横生,而且引人思考。这里的“刘项” 是指哪两种敌对力量?先生厌恶他们,尽管让他们相互残杀,又何须“猛入” ?是何等的大义所驱? 原来,在先生中年时期,神州大地上掀起一场史无前例的文化大革命运动。说是“文革”其中参合的武斗虽然不象武装革命那样硝烟弥漫,但是用血雨腥风来形容这场政治斗争,有不及而无过之。在这场浩劫中,多少人惨死、冤死,还有被逼自杀的人不计其数,给国家建设和文化经济的发展造成不可估量的损失。其实,在“文革”前的很长一段历史中,中国文化界的状况很象戈湘岚(近代)在一幅斗鸡图中所描绘的那样。戈湘岚的题识也是原文引用瞿佑诗中的上述两句。画面是两只羽毛洁白的公鸡,隔着篱笆上的破洞,“俄膺忽尔低”(韩愈)、“精光目相射”(孟郊)地对峙着。象刘项争霸一样残酷的战斗一触即发。戈湘岚用此图暗讽画坛的一些混帐前辈,他们表面上纯洁高雅,背地里争名夺利、滥收门徒,唯我独尊,排斥异已,并且拉帮结派抢“地盘”。“文革”一开始,这些“帮主”们趁势寻求并利用、勾结政治力量相互攻击,把原来暗藏的矛盾表面化、尖锐化、激烈化。到运动结束后,那些没死的余孽们不做人性的反省,把责任全推给“文革” ,继续混迹在各自的领域,为了名利而胡说八道。已至于后人没能从“文革”中得到应有的教训,仍然一味地曲解历史。先生因有五德称名,淡泊名利,潜心学术,再加上机警行事,所以,在这场谁都无法置身事外的矛盾漩涡里,没象启功一样坐牢(七年),也没象潘天寿那样屡遭批斗。并且让他那弥足珍贵的人性闪耀出奇异的光辉。试看“猛”字,充分表达了先生对政治“刘项” 及艺术败类的鄙视和不屑(有很多羞辱“刘项” 高层的传说)。如果用“猛闯”,就太狂妄,不合那个时代,也不合先生的个性。用“猛进”又嫌鲁莽,好象事后心有余悸。只有用“猛入”才能表现傲而不狂、明知山有虎,偏向虎山行的英雄气概。我们立此画前,仿佛看到一对神鸡侠侣,面带自信冷傲的笑容,胸中燃烧着热情与怒火,并肩携手,不离不弃,迈着坚定机警的步伐,在血雨腥风中胜似闲庭信步地行走着。然而,令人惊异的是他们怎么可能那样心心相印?为了这一世的相遇,难道他们早在一万次的轮回之前已有所约定。就算有过约定,两个激情饱满的生命,应该演绎一幕轰轰烈烈的爱情绝唱。可是,他们连一句冠冕堂皇的台词都没有。到底用了什么魔法?他俩把这份纯洁、真挚、忠贞的爱弄得如此坚强、无声、朴素。噢!他俩竟然把真、善、美当成了信仰,在那一万次轮回的等待里,他们早就用泪水洗尽了灵魂的铅华。关于“孟韩诗”的说明:《诗经》中的《韩诗》部分,是汉初韩婴所作的《韩诗内传》和《韩诗外传》,《内传》已失传。《外传》中说鸡有五德:“文” 、“武” 、“仁” 、“勇” 、“信”。头上之冠象征文,脚上有距(骑兵打仗时绑在腿脚上的护具叫距,颇似鸡爪上的皮质。)象征武,得食相告谓之仁,相与而战谓之勇,守时而啼象征信。不过,此处的“韩”不是指韩婴,而是指韩愈。古代有很多文人写关于鸡的诗,题材各异,褒贬不一。其中数唐朝的孟郊与韩愈二人写得好、多、褒。所以,“孟韩诗”是指孟郊和韩愈的诗。

四、老年(左四)。如果上述三幅画的是:痛不欲生的孝子、苦读寒窗的学子和临危不惧的英雄。那么,最后这一幅便是:归来的王者、雨后的彩虹和人间的晚晴。画面上叶落花谢的繁枝并不凄凉,停歇和刚刚飞到的两只鸟儿,象征慕义的朋友从远方带着真情的问候和衷心的祝福正轮番不断地赶来。画面中部的竹叶比“少”“青”两幅都多,并且下方还有数枝墨浓笔重的前景竹。如果说少年的平安来自母亲的呵护;青年的平安只是短暂的自我感觉。那么,晚年这种安适是最实在的幸福。鸡在悠闲行走时,总是提起一条腿,经片刻后才慢慢放下,再缓缓提起另一条腿。图中的公鸡提起一腿与母鸡交头接耳,决不是“与幽人,竹下说凄凉。”相反,一下子就把我们带进“醉里吴音相媚好”的田园诗境。然而,他们可不是在说着“大儿锄豆溪东,小儿卧剥莲蓬”的琐事。他们因为此时幸福而在回忆往事,回首人生,追思相识、相爱、相守的整个过程。这过程中有风雨,有坎坷,就是没有离别。又因回忆往事,而使现有的幸福更加甜蜜。那么,这种晚年的幸福与安谧因何而得呢?请看题识:“篱边竹下,呼群同食。”这两句原本出自一首描写母鸡带领雏鸡觅食的诗。主题是歌颂伟大而无私的母爱。而先生从未象多数文人那样,稍有成就便去享受“篱边赏菊,竹下弹琴。”的高雅生活。他在妻子的理解和鼓励下(细看母鸡的位置与神情),总是把自己的辛苦所得无私地回报社会,留下很多感人的故事,此处不去赘述。因为终身无私的奉献,才有甜蜜无愧的晚年。所以,此画也是先生对自己完美人生所作的朴素总结。真的很朴素,而且很简洁,“篱边竹下,呼群同食。”仅有八个字,可是,试问天下有几人能够做到?我每次看到这朴素简洁的题款,眼泪经常夺眶而出。当我的双眼被泪水模糊而不能看画时,我的耳边就会响起一对夫妻合唱着他们为自己精心谱写的挽歌。慈悲的旋律非常摄魄。他们具体唱了些什么?我也不知道,仿佛:他俩是天外来客,我们这里的人很对不起他们,而这两位贵客一点都没有怪罪我们。可是,我们为什么没有感觉到?我们真的麻木了吗?我们为什么不敢承认?就因为虚荣、自私和贪婪,我们就可以无耻地赖账?就因为赖账的人太多,我们就可以厚颜?这样下去,还有什么下作事我们不敢做?原来,我们不缺乏勇气,只是把勇气放错了地方。那好,我们重新放,大家一起来,也不费劲的。后来,歌声渐远。他们走了。他们什么也没带走。只唱着那首挽歌,作为他俩款待自己最后的那一壶美酒。

接下来,我们再把四幅画组合到一起来欣赏。此四屏属花鸟,实质上集中国画的人物、山水于一体;浓缩“文”“武” “仁” “勇” “信” “忠” “义” “礼” “孝” “智” “恭” “敏” “ 惠” 等民族文化的精粹。画面未见人而歌人之精神,未绘山而显山之不拔,未闻水而蕴水之上善。四屏中都有象征坚定信念和坚强意志的大石(可视为“大石翁”、“大石斋”的暗款),或沉雄、或陡峭、或险峻、或突兀,采用四种不同皴法;而鸡的四种神态正好是非常理智的怒、喜、哀、乐。最巧的是两尊大石靠左边,两尊依右,而题款又是两幅与石相对,两幅与石在同侧,所有的鸡都是背对大石。经过这种精心设计,无论四幅画按什么样的次序胡乱摆放,主体鸡、大石、款识三者都能两两相对,或两两相背,使得整体布局对称协调。画中春夏秋冬四个季节的四种花木,多一枝太密、少一叶太疏,没有八大山人的萧条,也没有令人睹目的茂叶。最新颖的是借用文学方面的拟人、倒叙、自传等多种表达手法。四屏画的体格,没有讨好市场的媚俗风,没有取悦行政的马屁味,也没有历代文人画的自命清高。在清新的田园气息里夹着丝缕政治斗争的血雨腥风,警醒世人:“天有不测风云、居安必须思危”。另外还用抽象含畜的方法,描绘出纯洁的爱情,美满的婚姻,真挚的友谊,“文革”的原因,渊渟岳立的平静,孝敬老人的美德,彿教大乘的人文境界,侠肝义胆的英雄气概,无私无愧的磊落情怀。款识与铃印也很规范整洁,印章颜色深浅适当,难以剥揭(一种使用特制腊原样剥走古字画印章油泥的高级造假术),充分显示创作态度之严谨及其对作品的深爱。

如今,药翁唐云先生已离我们而去,他那曾经给这世界增添无限热情的灵魂,已经化成一片纯洁的白云,永远漂荡在祖国的蓝天上。他用心血描绘的组鸡图,就象人生苦海上的灯塔,为那些夜航的旅客指明了方向;小处看,是一个男人进取而又奉献、热情而又冷傲、高尚而又低调、伟大而又平凡、幸福而又成功的人生历程。大处想,为民族的复兴、文化的传承设定了方针和路线。还有他那具有前瞻性的睿智,仿佛早就预见后世文化被扭曲,以及艺术品市场的混乱。所以为后人精心配制这剂救世良药。此组画面世,对于艺术品市场里那些疯狂愚昧的人来说,不啻一碗醒魂汤。让他们仔细看一看、比一比,谁是画家?谁是画匠?谁的作品是真正的艺术可以传世,谁的作品是炒作粉饰的狗皮。

我曾因为思及此画就涕泪齐下而奉劝先生之门人及热衷先生作品的藏友:“未识此四屏,休说爱唐云。”现在,我却要借这四幅画来呼唤还有理智和良知的同胞们:请把目光从名利上移开(哪怕是偶尔的片刻),抬起头,仰望那一片永远的云吧!

版权属于人民,转载翻印,功德无量。涟水人刘怀民(15021483529)泣血蘸泪四昼夜,二O一一年十一月十一日写成于上海谭家湾出租屋内。南无阿弥陀佛!

名家评论此四幅画的文章和图片已发表在《解放日报》(2011.11.24. 第八版论此画的文章及图片。和尚的博客[编辑]

http://blog.sina.com.cn/u/2534133214)、《上海大众卫生报》(2011.11.16. 第九版) 。百度“仰望那一片永远的云” 或“漫话演绎经典与当下的国画家唐云” 可在《中国日报网》、《新华网》、《人民网》、《北京画家网》、《中国网络电视台》、《搜狐滚动》等阅读更多评

公安机关备案号:44040302000222

公安机关备案号:44040302000222