106岁王越:九州生气总关情

披露当年与陈寅恪、吴宓、梁实秋一些鲜为人知往事

人物档案:王越

教育家,广东兴宁县人,生于1903年。1926年毕业于东南大学教育系。1933年至1949年先后任中山大学、广东文理学院、湖南蓝田师范学院副教授、教授、系主任。广东解放后,任中山大学军管联络小组副组长,后任教务长。1957年参加中国共产党。1958年调任暨南大学副校长。1978年参加复办暨大领导工作,随后任副校长。1982年秋改任暨南大学顾问。王越历任全国政协第四、五届委员,广东省政协第四、五届副主席,广东省社联第一届副主任委员、广东中华诗词学会名誉会长等。

百岁读书看报每天四五小时

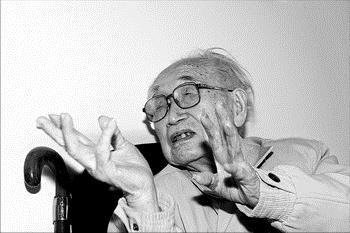

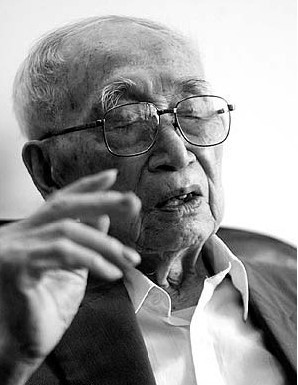

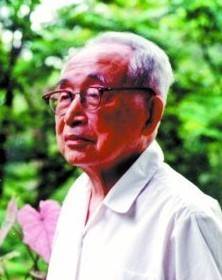

106岁的王越老先生出现在眼前的时候,我们不禁肃然起敬。

他拄着拐杖,小步踱来,虽迟缓,却轻盈;瘦削的脸庞上戴一副细边眼镜,颇显温雅斯文。

照顾王老起居的是他的儿媳妇黄女士,黄女士医生出身,在她的安排下,王老先生的日常生活非常有规律。王老今年106岁了,依然耳聪目明,头脑清晰,和这样的安排或有某种联系。据说王老有一句让人惊叹的话:“人呀,过了100岁身体就开始走下坡路。”我们问王老是否说过这样的话,他和黄女士都呵呵笑了,表示肯定。

1990年代末王老做了白内障手术后就不看电视了,但阅读的习惯一直不改。以前是一天要花七八个小时在读书看报上,现在则是四五个小时,《求是》、《哲学研究》等杂志,每期必看。记者还在王老的书桌边发现了杂志《陶行知研究》。黄女士说,王老没有太多别的娱乐,除了阅读,王老还喜欢写点古体诗,每当写到十几首,就叫家人打印出来,集腋成裘,不久后即可出版。记者翻阅王老写的古体诗,发现这位106岁的老人,对于国家、时局,仍念兹在兹。

2008年汶川大地震后,王老写过这样的诗句,题目为《鼓舞汶川》———

其一:唐山噩梦悚汶川,老幼泥封过万千。空降“爷爷”忘朝夕,怃孤恤寡创新天!

其二:天崩地陷何须惧,亿万同胞手足情。缩食节衣助川陕,小康社会暖苍生!

其三:中华自古彰奇迹,多难兴邦意气豪。禹凿龙门千载上,迄今朝夕浪滔滔。

其四:“地陷山崩”悚寰宇,慈心援手系汶川。干戈世界慈云现,矛盾生涯奕世传!

后来我们再看《百岁王越诗文选》,“鼎鼎百年犹旦暮”、“九州生气总关情”这样的句子让人一再在内心里感佩一个老知识分子的家国情怀。

师从陶行知“捧着一颗心”

王越是有名的教育学家,中国仅存的百岁大学校长。曾任全国教育学会第一届副会长,全国教育史学会副理事长,《中国大百科全书·教育卷》编委会编委。他长期从事高等教育工作,在教育理论和中国教育史研究方面著述甚丰。

王老是著名教育家陶行知先生的学生。采访王老,他谈得最多的人是陶行知;提及的人物里,唯有陶行知是每次必提“陶先生”,恭谨之情溢于言表。王越把陶行知和墨翟相提并论。他最喜欢的古代历史人物之一便是墨翟。他写过一篇文章,题目是《从墨子(翟)的兼爱说到陶子(行知)的爱满天下》。

王越1922年进入东南大学教育系,从此和陶先生结缘,深受陶行知教育思想的影响。王老告诉我们,为了践行自己的教育理念,陶行知先生改“知行”为“行知”;还有,陶先生把“教授法”改为“教学法”,主张先生的责任不在教而在教学生学,教导方法必须根据学的方法,先生不但要拿他教导方法和学生学的方法联系,而且要和自己的学问联系起来。“这种提法当时冲破了旧传统和洋教条的束缚而有所创新”。

王越说,陶行知和胡适同出美国著名哲学家杜威的门下,但二人在教育思想、价值观念等诸多方面却有巨大的分歧。如陶行知的格言是:“行动是老子,知识是儿子,创造是孙子”。胡适则宣扬“大胆假设,小心求证”,胡适运用这种方法研究旧中国的问题,得出“五大仇敌”的结论,而封建势力和帝国主义都不存在;陶行知则讥笑他抓住了五个小鬼,但放走了一个大妖精。在人生观方面,陶行知的格言是“捧着一颗心来,不带半根草去”,胡适的格言是“救出自己”,可谓泾渭分明。

陶行知和胡适当年的分歧至今让王越警惕。一直关注教育的王老说,功利主义思想对文化教育界也产生了不良影响。一些大学师生在从事著述及写作论文时,抄袭作假;学校考试甚至高考录取作弊时有所闻。王越在一篇纪念陶行知的文章里特别提到了此事,并且发出感叹:教育界、学术界作伪之风不是个别的,在学风败坏的学校中培养出来的青年,让他们“一行作吏”,就有可能欺上瞒下,贪污腐化,让他们从商,就可能不顾诚信,唯利是图;让他们从事工业、农业,就可能伪造成绩,以少报多。“这种危害性不可低估”。

王越曾写诗说,神州处处话“陶研”。这该也是王越时时处处提及陶行知的原因吧。

百年犹旦暮忆说三大师

眼前的王越老人偶尔也静一静,也不抬眼,仿佛陷进了对过去的沉思。那是怎样的故人,那是怎样的过从———陶行知、陈寅恪、吴宓、马寅初、梁实秋、冯乃超……

陈寅恪:应周总理之邀入政协

王老说,解放后当时他担任中大教务长,赫赫有名的陈寅恪教授就在中大。1953年,广东文教厅厅长杜国庠要访问陈寅恪,先托王老征求他的意见。陈寅恪平时不轻易接见客人,但知道杜先生是个学者,所以同意见面。杜先生代转全国政协希望陈寅恪担任常务委员的意思。陈寅恪考虑片刻,表示自己身体不好,不能接受这个邀请。杜先生说,并不是要求他每会必到的。陈寅恪直截了当地说,全国政协中有一些熟人,每次发言,对政府歌功颂德,言过其实,我就把收音机关掉了,只有周恩来总理的政府工作报告较为实事求是。杜先生告诉他,这次请他参加政协就是周总理提出的。陈寅恪在欧洲留学时就与周恩来认识。陈寅恪的父亲陈三立先生去世后葬在西湖边,解放初期杭州市政府进行建设,要迁走这座坟墓,陈寅恪致信周总理请求考虑。周总理对杭州市政府有所指示后,这座坟墓得以保留,因此陈寅恪对周总理有良好印象。陈寅恪回心转意,答应担任政协常委。王越说,根据他和陈寅恪先生的交往,他认为陈寅恪的立身处世是爱国的,1948年国民党南京政府通过胡适等人,邀请陈寅恪从北平南下,不久南京解放,胡适等人要他赴香港、台湾,但陈寅恪坚持留在广州的岭南大学,他对人说,“何必去父母之邦”。后来王越写了几首诗,悼念这位学识超卓的大师。

吴宓:后悔当初不留中大

王老1930年代初就与吴宓在北平时相过从。1948年,吴宓应中大校长之聘,担任客座教授。王越劝其长留中大,吴宓颇踌躇。那时候吴宓为家庭婚姻问题困扰,生出家的念头,要王越带他到六榕寺参禅。1961年吴宓到广州访问陈寅恪,临别陈寅恪赋诗,不禁洒泪。1963年,王越到重庆,乘便拜访了吴宓,吴宓对他喟叹,后悔当初不听劝告留在中大,这样便能够与陈寅恪盘桓,并兼任暨南大学的教学工作,施展自己所长。当时教学人员不经领导同意不能自由调动,所以他只能望洋兴叹。而王越也是爱莫能助,唯有相对叹息。

梁实秋:一段未了心愿

王越与梁实秋的交情甚深。1948年冬,梁实秋南下广州执教中山大学。全家住在广州文明路平山堂的简易宿舍,王越住在附近的北轩。王越和梁实秋会面会谈些中国诗歌,他发现梁实秋对杜甫的诗篇非常喜欢。1949年,广州临近解放,梁实秋到了台湾。1958年,王越离开中大,到暨南大学担任行政领导工作。后来,梁实秋的儿子梁文骐受聘暨南大学,任教于数学系,由此对梁实秋在台湾的情况有了了解。1980年代中期,梁实秋思念大陆,探视故乡,给王越手书了一首杜甫的五律:江汉思归客,乾坤一腐儒。片云天共远,永夜月同孤。落日心尤壮,秋风病欲苏。古来存老马,不必取长途。

记者在王家看到,梁实秋的手书就挂在客厅。当时王越再三展看,随后跑去找广东省委统战部负责人,陈说梁实秋的想法。这位负责人认为梁实秋是著名学者,其要求需要请中央统战部考虑。报告上级后,据说须梁实秋直接申请,才能办理。事情就此暂时耽搁了下来,谁知道一年后,梁实秋就在台湾逝世了!王越深为惋惜、遗憾,写了这样一首诗以表衷情:杜陵江汉思归客,一片哀思寄短笺。谁意绵绵千载下,白头游子献遗篇。

公安机关备案号:44040302000222

公安机关备案号:44040302000222