别开生面的教育理念 王思潮

别开生面的教育理念

----纪念中大附小主任李超心百年冥诞

王思潮

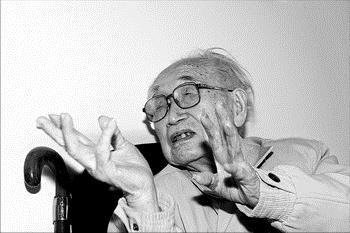

原中大附小李超心主任当年照片

硕果累累

我母亲李超心1912年出生,1937年毕业于中山大学文学院教育系,自1948年至1957年任中山大学附小校主任,领导和主持附小工作约十年时间。在此期间,在附小先后学习过的学生并不算很多,大约有一千多人,但后来考上北大清华中国科技大等名校的学生相当多,而且这十年的中大附小学生成长后人才辈出,成为知名教授、科学家、企业家、社会活动家和劳动模范不下数十人,在各行各业的重要骨干更是数以百计。例如我在中大石牌附小上五、六年级时,一个年级就只有一个班,先后在我们班学习过的不到30人,但后来考上北大就有三位。五十年代我们在中大康乐园组织了中大教工子弟业余足球队,队员虽来自不同中学,但全部都是从附小毕业的学生,后来有半数(8人)考上北大和清华。

这十年的学生在工作后取得的成就与他们在中大附小打下良好学习基础是分不开的。我记得,当时的教育杂志(大概是《小学教育》杂志)向我母亲约稿,介绍中大附小的经验。估计现在还能在广东省或广州市的图书馆找到我母亲1955年前后那篇已刊登的文章。

鲜活教育

在我的记忆中,解放初期中大附小的办学条件并不算好,设施和经费都远远不足,教室是在被日军炸毁过的中大图书馆,教室虽大,但门窗不全,一个教室还两个年级共用,这个班上课,那个班就做作业,互相干扰;附小的图书馆当时也没有多少书,我母亲就号召家长和同学捐献图书,我记得,当时我就从家里自己的图书中仔细挑选几十本好书,送到附小。

尽管附小当时条件困难,但有良好的氛围,作为校领导,我母亲首先抓为祖国学习的爱国主义教育,我记得当时附小的学生无论在何时何地,只要看到升国旗和听到唱国歌,就会肃立致敬,这件事当时在整个中大传为美谈。

附小还有生动活泼的学习氛围,学生不死读书。我的童年就以中大附小石牌时期最快乐,那时我们还种西红柿、向日葵,看到自己种的蔬菜长大,真的很高兴。尤其当时附小还利用中大石牌校区多山的优势,组织打野战,两个年级各占一个山头,上面插上红旗,互相攻守山头,被对方抓到就成为俘虏,能抢到对方红旗,就算胜利,实在刺激好玩。我还记得,我们班主任张秀娥老师还带我们班同学去石牌校区野外钻过一次地道,感觉很新奇。这些六十多年前的童年趣事,至今仍历历在目。

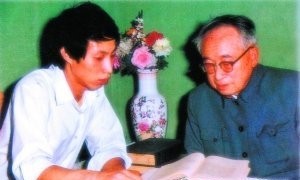

小学毕业照1951年7月 彭岳子提供照片

前排左起是林实夫,王思潮,袁方万,陆俊豪,彭岳子,赵唐安。后排左起是司徒润尧(体育老师),刘显曾,刘树先,于帕,梁学荃,严汶,利淑英,叶穗(少先队辅导员)

我觉得,我母亲作为校领导最成功是赏识教育,当时可能还没有赏识教育这个词。我记得,那时我们班有位同学实在调皮捣蛋,影响其他人的学习,大家都很生气。我对母亲说,这样的学生应该开除,我母亲当时就批评了我,她认为对待有缺点的学生应耐心帮助,而不该简单处理,放弃教育。

我上初小的时候贪玩,上课不专心,成绩较差。记得上二年级时,有次放学后,不遵守学校按时离校回家的规定,留在学校玩个不停,被老师处罚过。四年级期末放假前,我到学校拿成绩单,那时还在班上按成绩和名次一一宣读,我在四十多名学生中,名列第三十几位。初小期间,有好几次在学期末,班主任来家告状,不难想象我母亲作为名牌大学教育系毕业生的心里压力。

但对我这样的差生儿子,当时我母亲从未高声斥责过,更未打骂过。但从她的眼神中,从后来附小同学的交谈里,我直接和间接地看出,我母亲相信我的潜力,同时也寄托着对我的期望。

在中大石牌附小上五年级以后,我逐渐爱上了读书,每天清晨,自己就拿着课本在我家边上大树旁阅读,形成了好习惯。我母亲当时还兼教我们的历史课,从此我对历史很感兴趣,一直到初中,我还打算以后选历史作为我的专业呢,由此也可以看出我母亲讲课的魅力。高中以后我才转向以数学和物理为主,但历史仍是我一生的业余爱好。对我未来专业方向有重要影响的老师有三位:我的母亲(历史)、华师附中初三侯国豪老师(数学)和高一王屏山老师(物理)。

到了初中,尤其到高中后,我的学习进步很快。1957年,我以广东高考第一名的成绩考上北大物理系,还被任命为队长,带领全省各地考上北大的同学一起赴京报到。回想过去,如果没有母亲的赏识教育,没有她给我的鼓励,我是不可能取得这样大进步的。

回顾我母亲的活教育理念,她有别于几千年来“学而优则仕”的传统,我母亲从不宣传以当大官为荣,在她大学和中学同班同学中,有后来当上将军,广州市市长,交通部长和中央广播事业局局长的,她对个别当了大官就自以为了不起,喜欢在同学聚会中教训别人的做法很厌烦;我母亲的教育理念有别于解放后出现过的左倾教育理念,她对运动整人的做法很反感;我母亲的教育思想也有别于现在的应试教育,她不赞成死记硬背和分数至上。

我母亲的活教育理念是别开生面的,归纳起来有以下几点:

1、教育目标是培养爱国善良和德智体劳美全面发展的人才。抗战时期广州沦陷前,父母亲为避难,从广州赴湖南湘西的蓝田师范大学工作,我是父母赴湘途中出生的,此时母亲十分怀念自己的故乡潮州,故为我起名思潮。在家中,每当谈起抗日时期的事情,父母亲都会教育我们,国家强大才能免遭侵略欺凌,建设富强的国家我们每个人都有责任。我母亲任中山大学附小校主任期间,着力引导学生爱国善良、打好学习基础、活跃思想。记得上五年级的时候,我们班上同学就热烈讨论过我们班结社开展活动的事情,当时并没有老师在场,一群小学生就积极争论结社该起什么名字好。还记得我上六年级的时候,班上组织过一次和中大大学生社会主义青年团员的联欢活动,活动并不是在学校的教室,而是在石牌校区的茶山山头,我们班同学还自编自演爱国的时事剧,演出情景至今仍浮现在脑海里。当时我还写了一篇作文,被一份小学生杂志(好像是《小学生新世界》)登载了,自己的文章第一次登出来,高兴了好长时间。小学的教育会影响人的一生,附小学生书呆子较少,所以后来走向工作岗位后,能涌现出一大批各行各业的骨干。

2、孩子的成长应是健康快乐的,同时对孩子的不良行为应严格要求和耐心帮助。我的一些不良行为也是在母亲的严格和耐心帮助下改正的。记得上六年级时,有一次我们几个孩子跟随中大生物系用鸟枪打鸟制作鸟标本的老师出去,半路上,大家口渴,就偷偷地将中大生物系甘蔗地的甘蔗拔出来吃,此事被看守的工人反映到附小,我母亲和教导主任调查后,在全校的晨会上严肃地进行了不点名的批评,后来还要我画了八、九张大幅连环画,说明事情的经过和错误所在,并贴在教室外面的走廊墙上,让全校的同学都能看到,虽然我画的水平不高,但令我记忆深刻,不敢再犯此类错误。这种方式起到自我教育和宣传教育的双重作用。

3、赏识教育。多看孩子的长处和潜力,给孩子以鼓励和信心,信心是温暖的阳光。老师和家长的职责是耐心引导和等待。

少年立志

我母亲从小聪慧勤奋好学,13岁时,她以优良成绩考上金山中学初中,当时还是新旧事物并存时期,当地还流行鸣锣吹喇叭庆贺的习俗,一队人马来到我外公家门口,恭喜李府女公子高中秀才,我外公很是高兴。初中读完后,我外公外婆征求她的意见,问她今后是选一笔嫁妆,还是继续上学,她毫不犹豫选了上学。作为女孩子,她还和几位同学一起,勇敢地从家乡潮州前往当时还是挺远的省城广州报考执信女中,她顺利地考入执信。高中毕业后,她又和几位同学一起报考了中山大学,她又一次考取了。在中大,它不仅努力学习,还注意锻炼身体,喜欢打网球和游泳,后来我还看到学生时代母亲身着泳装的“时髦”照片。在上大二时,我外公去世,改由我大舅舅掌管商店,我大舅妈以女孩子不需要上那么多学为“理由”,拒绝继续为我母亲提供经济支持,我母亲在这样沉重打击下,仍坚持自己的理想,她依靠自己做家教、写稿,同时也得到一些师友的帮助,艰难地完成了大学学业。在当时“五四”运动科学民主爱国进步精神影响下,在老师同学帮助下,我母亲依靠自己顽强努力成长起来。在担任中山大学附小校主任后,她结合小学生的特点和教学实际,认真钻研教育心理学,研究如何改进附小的教学工作,并经常在工作和生活上关心和帮助同事,她的工作也得到附小教师和学生的大力支持。因此,附小的教学和管理工作卓有成效。

永远怀念

我母亲在附小的领导工作虽然担子重,但工作开心顺利。1957年,由于我父亲王越先生调去复办暨南大学,父亲工作更加繁忙和辛苦,我母亲为了支持我父亲的工作,1958年离开了她热爱的小学教育事业,到暨大教心理学课程。

我母亲既性格坚强,又心地善良。解放后,我大舅舅家家境衰落,经济困难,向我母亲求援,我母亲不计前嫌,仍经常给以帮助。

我母亲原名李惠君,成年后改名李超心。2006年4月15日,她不幸病故,我们子女在她的骨灰盒上刻上八个金字:心系桃李、惠泽子孙。

我母亲很喜爱听意境深邃的《二泉映月》乐曲。我每当听到这首名曲时,都会从内心涌现出对母亲悠悠的思念之情。

今年是我母亲百年冥诞,特撰写此文,以表达我们子孙的永远怀念。

2012年6月20日

公安机关备案号:44040302000222

公安机关备案号:44040302000222