哲人已去 魂兮归来

朱岳明 2007-12

张有天先生是深受我尊敬的学者、更是我的良师和益友。

时间如白驹过隙,他离开我们已一年多了。在与张师母通话之余,不禁心潮澎拜、思绪万千,怀念故人之情油然而生。谨以此文纪念我与先生多年的交往。

在认识张先生之前已早闻其大名,也听人介绍过他是集施工、设计和科研一身的学者。这种人才在我们行业里是为数不多的。也曾拜读过他的都是学科前沿课题的著作,深感他的才华横溢、学风严谨和知识渊博。

更令我钦佩的是,他过去虽身处逆境,在看不到未来的处境下,对自己的专业仍能孜孜以求、技术创新、甚至甘冒风险为工程解决一个又一个难题。这是一种怎样的情怀?

我身边也有一些被打入另册的同学和同事。在技术问题上他们一般都是谨小慎微、循规蹈矩,一步都不敢多邁。用他们的话说,“你想替国家着想采用新技术省点钱。但万一出事了,你就罪加一等!”这种心情可以理解。

我曾多次请教先生问题每次都能得到详尽的解答,使我茅塞顿开,受益匪浅。我们多次开会相遇,会后也常在一起,谈论的不是工作就是学习。他一再对我强调要打好数学与力学的基础。他说他20年劳动和在基层工作没有条件接触到新的东西,到了水科院在新的知识方面比起别人落后太多。靠了他在大学里扎实的数学基础,才得以在短短的数年里迎头赶上。但他又不无遗憾地告诉我说,他失去的时间太多了,即使是拼了老命也实现不了青年时立下的夙愿。

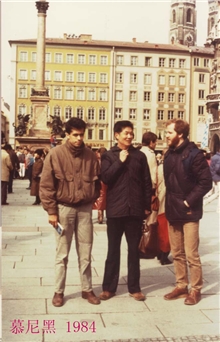

先生平时话不多、看似很严肃,但和他接触多了就不会有这样的感觉。他有时也很幽默,很平易近人,和他相处使你很容易敞开心扉。记得他刚从西德回来时,我曾向他打听有关西德的大学情况。他除了向我详细的讲了它们的体制、人员和研究工作的情况外,还谈到他刚到阿琛科技大学的困难和尴尬,及他在那里认识的一位博士生。

有一次,博士生和女朋友去慕尼黑度假,把他也带去。他们住在一位单身朋友的家。几个人打地铺睡,博士生和女朋友睡一头;他和那位房主朋友睡另一头。说到这里,他笑了,笑得那么开心。这时你会感到他像是个童心未泯的大孩子。

他回国后,博士生还和他保持来往,每到一处旅行都不忘给先生总寄来一张当地的风景明信片。我曾看见过一张他发自维也纳的明信片。教授每次到北京也都会约先生见面,他的研究所有新的研究报告也总不忘寄给先生总一份。

先生还告诉我这位教授比他还小一岁!说至此,他的神情黯淡,我的心情也随之低落。试想,如果不是那些年岁月蹉跎,学习和科研工作的权利被剥夺,他的处境何至于如此不堪?

有幸的是,20年的不公正待遇没能把他摧垮。他给我们留下一笔宝贵的财富。他给我们留下许多有价值的论文及几本专著。他的研究成果很多已在我们国家的许多工程中得到实践。有些还载入规范。但他仍不满足,虽年过古稀仍在废寝忘食地工作。我的一位研究生不解地问:“张先生岁数这么大了,也已功成名就了,还这么拼命干吗?” 毛头小孩,燕雀安知鸿鹄之志?

他的《水利情》代前言被“水工网”的有心人上传到网上,激励了青年一代。网上有署名“西京塘”的读者写到:“衷心祝愿:老一辈们有下一个20年,下下一个20年……。一来祖国建设的道路上需要你们发挥夕阳热,二来我们年轻人有目标、有榜样、有前进的动力。”

《岩石水力学与工程》是先生为之付出一生精力研究的结晶,也是他的传世之作。被同行誉为经典。也被众多的人上传到网上,好评如潮。作为他的同行我当然知道他在岩石水力学方面的巨大贡献,他被视为这个领域的领军人物是当之无愧的。

我曾听他说过地质部下属一个公司因他替他们解决了英国工程师对他们在巴基斯坦工程的质疑,曾向他提出等他退休后加盟他们的公司。他谢绝了,因为他的研究生涯是从水科院开始的,他愿意为提高水科院的科研水平、为水科院的荣誉尽一份力。墙内开花墙外香,水科院领导未必清楚先生在社会上的声望。他的《岩石水力学与工程》一书,原来台湾有关部门有意替他出版,但他考虑此书中有很多是他研究工作的成果,应属于国家。如果给台湾出版版权就归台湾了,为此,他谢绝了。没有出版经费,宁愿自己申请国家科学技术学术著作出版基金资助。我一位同事也曾对我讲,她为申请研究基金请过先生帮忙修改她的申请文件。他是有求必应,来者不拒。事后我同事给他寄去几百(好像是300?)元作为酬劳,被他退了回去。他认为帮助晚辈是他应该做的。还有一次会后看篮球赛,他触景生情,和我谈到一次当“裁判员”的经历。说是某抽水蓄能电站因一处工程处理请了国内一位大名鼎鼎的专家(他没说是谁,但我能猜到)咨询。没料到这位专家的意见与业主大相径庭,相持不下。最后专家建议业主请水科院的张总,以他的意见为准。他回京后把情况和先生说了。先生到工地了解情况后,支持了业主的处理意见。当时他是轻描淡写地谈此事,而我却浮想联翩。该专家在水利界是个呼风唤雨的人物,得罪不得。会议上达不成协议,就说明双方都坚持自己的意见。如果是我,这个“裁判员”该如何当?这个烫手芋该不该接?先生给我做了一个很好的榜样。不回避矛盾,坚持真理不怕得罪人。

如今学术界已非净土。论文造假、抄袭,盗名窃誉、申请院士行贿、受贿等不正之风不胜枚举。像先生这样谈泊名利、提携晚辈、学风严谨、正直、和为事业付出一生精力,尤显难能可贵。我常想,如果像先生这样的人多一些我们的国家就会进得的更快一些。

如今,哲人已远去。去到那个没有因言获罪、没有病痛和安详平和的世界,继续他的水利梦。作为他的后来人,面对他这座高山虽不能至,却心向往之。自当加倍努力以慰英灵。

“有的人死了,他还活着。” 先生就是这样的人!

公安机关备案号:44040302000222

公安机关备案号:44040302000222