国家哲学社会科学学术期刊数据库 《红河学院学报》2016年第2期14卷 刊登郑华栋撰写《20世纪6O年代末以来中国大陆学界 潘景郑研究述评》

国家哲学社会科学学术期刊数据库

《红河学院学报》2016年第2期14卷

20世纪6O年代末以来中国大陆学界

潘景郑研究述评

郑华栋

摘 要:20世纪60年代末以来,中国大陆学界对潘景郑的研究经历了起步、发展和成熟三个阶段,它反映了该研究由简略 到细致,由幼稚到成熟的变化过程。同时,研究群体、资料来源、研究范围、成果数量方面的问题也在这一过程中出现。

关键词:潘景郑研究;阶段;问题

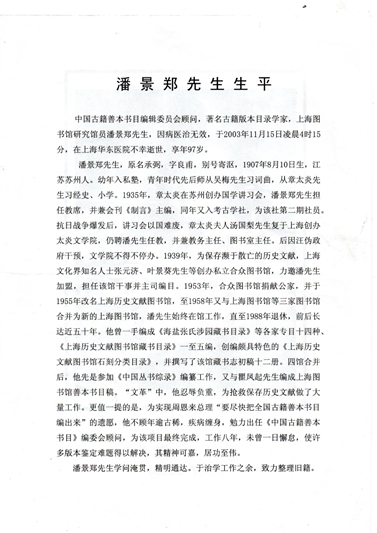

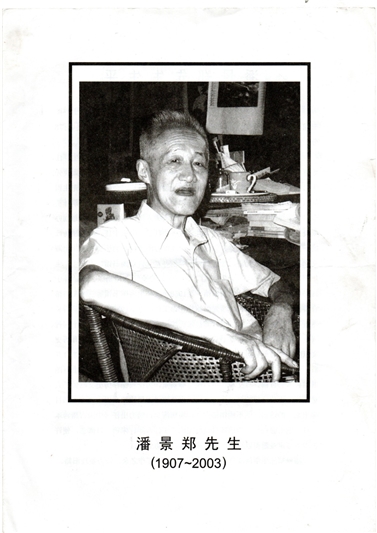

潘景郑 (1907—2003),原名承弼,字良甫,号 寄沤,江苏吴县人,是我国近现代著名的版本目录学家和藏书家 。他一生与书为伴,在目录、训诂、金石、词曲、书法等方面均有很高的造诣,为我国学术文化的发展作出了重要贡献。对潘景郑进行研究不仅对于推进版本目录学史和近现代私家藏书史的研究意义重大,而且能为研究与潘景郑同样处于 中国近现代史上的其他版本目录学家和藏书家提供重要参考。

一 20世纪60年代末以来中国大陆学界潘景郑研究史略

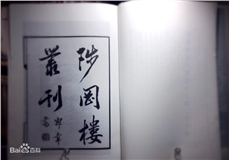

1931年,潘景郑在校理《说文古文考》时被李根源看见,李根源对潘氏的学识颇为赞赏,随后便写信将其推荐给章太炎。章氏回信说:“潘景郑年在弱冠,文章业已老成,来趣吾门,何幸有是”。这段往事反映了潘景郑在其青年时期即已被关注和认可。不过,对此人的研究在建国以后才算正式开始。就笔者所能掌握的资料而言,对潘景郑的介绍肇于王佩诤撰写的《续补藏书纪事诗》。20世纪70年代初的油印本当为该书较早的印本,而王氏于1969年即已辞世,故其对潘景郑的介绍当不迟于60年代末。该书在谈到潘景郑时,以诗纪其藏书事,将其比诸汉代的刘向,诗后又为其作传,仅寥寥39字:“潘景郑 (承弼 ),为伯寅尚书后人。家富藏书,与兄博山(承厚 )复增益之。撰有《著砚楼书跋》,为当世所尊重”。 王氏介绍的简略一定程度上反映了学界对潘景郑的研究极不成熟。改革开放以后,学界对潘景郑的研究步伐明显加快,成果由少而多的基础上,形成了两大特点:第一,研究由简略而细致;第二,研究由幼稚而成熟。兹拟以上述两大特点为依据,将学界对潘景郑的研究历程分为起步(20世纪60年代末至90年代中期 )、发展(20世纪90年代中期至90年代末)、成熟(21世纪初至今)三个阶段。下面分而述之:

(一 )起步阶段 (20世纪60年代末至90年代中期 )

这一阶段的主要特征是对潘景郑的研究由简略到详细,由片面到全面。上文已述,建国以后,首先对潘景郑进行介

绍的是王佩诤所著的《续补藏书纪事诗》。内容虽很简略,但王氏筚路蓝缕之功不可因之湮灭。十年文革,学术工作和文化事业遭到严重破坏,故除王书以外,此时期学界对于潘景郑的研究基本处于停滞状态。改革开放以后,学术文化重新获得重视,学界对潘景郑又开始重新予以关注。除王书外,这一阶段研究潘景郑先生的著述共计7种 ,其中代表性的著述有郑逸梅撰写的《目录版本学专家潘景郑》《藏书家潘景郑 》和周退密、宋路霞撰写的《上海近代藏书纪事诗》。这些著述都从生平、治学、著作、贡献等不同的角度对潘景郑进行了介绍。和王书相比,它们的介绍更为全面,提供的资料也更为丰富,因而明显比王书更胜一筹。但从总体上看,这一阶段对潘景郑的研究尚处于介绍性研究的幼稚阶段,且对其介绍虽已较全面,但也只是勾勒出了一个大致的轮廓,对其各方面情况的说明还不够详备。

(二 )发展阶段 (20世纪90年代中期至90年代末 )

处于这一阶段的研究工作在巩固了前一阶段所取得的成绩的同时,开始了对潘景郑各方面情况的备述。这一变化乃是这一阶段的主要特征,它在一定程度上弥补了前一阶段的研究中所存在的不足,充分显示了学界对潘景郑研究的细化。这一阶段研究潘景郑先生的著述共计8种,其中代表性的著述有徐小蛮撰写的《版本目录学家潘景郑先生 》和述庐撰写的《潘景郑先生著述目录》。前者分“竹山堂后人,宝山楼主人”“拜吴梅、章太炎为师,著作等身”“潜心图书馆事业,桃李满天下”三大专题,并以大量的材料为支撑,较为详细地介绍了潘景郑的藏书与藏书楼、著作与授业恩师、图书馆生涯与教学生涯等各方面的情况,使我们对潘景郑此人有了更为清晰的认识。后者以目录的形式介绍了潘景郑的著述情况。该目录将其著述整理为论文与专著两大类,其中的论文类则按经、史、子、集的顺序依次排列,使我们更为深刻地了解了潘景郑的治学特色。这一阶段的其他著述,如述庐撰写的《潘景郑先生传略》和杜产明、朱亚夫主编的《中华名人书斋大观 》中对潘景郑的介绍,均只是轻描淡写,略具梗概而已,并未超越前一阶段所达到的研究高度,故诚不能与徐、述等人之文并提。与前一阶段相似,这一阶段学界对潘景郑的研究仍停留在介绍的层面,真正的具有学术性质的研究成果仍未出现,故并不能说对此人的研究已然成熟。

(三 )成熟阶段 (21世纪初至今 )

本世纪初,在历经了起步、发展这两个阶段后,学界对潘景郑的研究终于开始成熟。此当为本阶段的最大特征。它主要表现在以下两个方面 :

1.具有学术性质的研究成果开始出现。这一阶段共出现学术性的著述5种,其中代表性的有王世伟撰写的《版本目录学家潘景郑先生藏书聚书考略》《潘景郑先生之读书与校书生涯 》和李鹏撰写的《潘景郑文献活动研究》。王世伟《版本目录学家潘景郑先生藏书聚书考略》不仅对潘景郑的家世、藏书、藏书楼等各方面情况进行了说明,更为难得的是,它还对潘景郑藏书聚书的特点予以揭示。在文章中,王氏以《著砚楼读书记 》中505篇序跋题记的内容为依据,认为潘景郑藏书聚书形成了五大特点,即小学金石文献、州乡贤遗泽、抄校本、无传珍籍和罕觏之书。王氏的另一篇文章《潘![]() 景郑先生之读书与校书生涯》分别从读书、抄书、 校书 、鉴书 、考书和评书这六大视角出发,对潘景郑的学术生涯进行了评述。总之,王氏的研究成果有一定的学术价值,它摆脱了过去学界以介绍为主的研究模式,为潘景郑研究的成熟作出了贡献。李鹏《潘景郑文献活动研究》在继承前人研究成果的同时又有所创获。首先,李氏第一次从内容上总结了潘景郑所撰书跋的特点,开拓之功大焉;其次,他以崭新的视角,即从思想方法上探析了潘景郑的校书活动;再次,他在述庐《潘景郑先生著述目录》的基础上调整体例、增加内容,将潘景郑一生的几乎全部著述都编入其学术活动年谱之中。总之,李氏的研究成果取得了可喜的成绩。它在一定程度上突破了前人的研究范围,对潘景郑研究活动的深入开展发挥了重要作用。

景郑先生之读书与校书生涯》分别从读书、抄书、 校书 、鉴书 、考书和评书这六大视角出发,对潘景郑的学术生涯进行了评述。总之,王氏的研究成果有一定的学术价值,它摆脱了过去学界以介绍为主的研究模式,为潘景郑研究的成熟作出了贡献。李鹏《潘景郑文献活动研究》在继承前人研究成果的同时又有所创获。首先,李氏第一次从内容上总结了潘景郑所撰书跋的特点,开拓之功大焉;其次,他以崭新的视角,即从思想方法上探析了潘景郑的校书活动;再次,他在述庐《潘景郑先生著述目录》的基础上调整体例、增加内容,将潘景郑一生的几乎全部著述都编入其学术活动年谱之中。总之,李氏的研究成果取得了可喜的成绩。它在一定程度上突破了前人的研究范围,对潘景郑研究活动的深入开展发挥了重要作用。

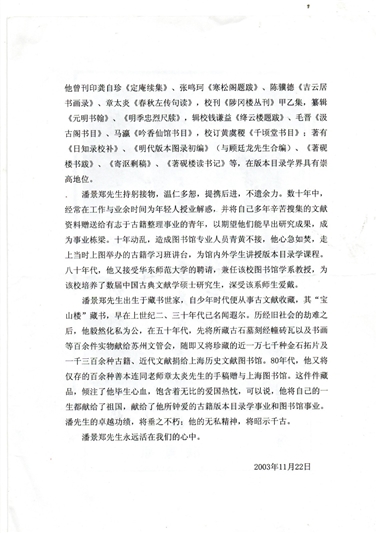

2.介绍性的研究仍在继续进行,并达到了崭新的高度。这一阶段虽已出现学术性的研究成果,但介绍性研究不仅没有因此停滞,反而在前一个阶段的基础上有了进一步发展。在介绍潘景郑的10种著述中,沈津撰写的《一片冰心在玉壶——怀念潘景郑先生 》是这一变化的突出代表。该文从潘景郑的家世谈起,回顾了潘景郑从求学到教学、从藏书聚书到编书献书、从埋首藏书楼到任职图书馆的人生经历。与前一阶段的成果所取得的成绩相较,该文对其介绍更为全面,对各方面情况的说明也更为具体,可以说是到目前为止介绍潘景郑最全面、最完整的成果之一。

总而言之 ,在这一阶段,学界对潘景郑的研究有了较大进展,并迈入了成熟的大门。究其原因,无非有二。第一,这是由科学研究的规律所决定的。事物是不断发展的,对任何问题的研究必然会经历一个由简到详、由浅到深的发展过程,故其最终的成熟乃是科学研究的规律所导致的必然结果。 第二,潘景郑的逝世客观上推动了学界对其研究的深入。2003年,潘景郑与世长辞,这一消息引来了人们对这位版本目录学家、藏书家的更多关注,激发了他们对其研究的兴趣。今天所能见到的研究潘景郑的所有学术性成果,基本均蒇于其捐馆之后。由此可见这一变故对学界研究所产生的巨大影响。

二 潘景郑研究中存在的问题

20世纪6O年代末以来,学界对潘景郑的研究在取得了很大成绩的同时,也面临着一些问题。这主要表现在以下三个方面:

第一 ,研究群体的结构组成不够合理。从研究群体的结构组成上来说,对潘景郑进行研究的学者多为其生前好友和昔日后学晚辈。如王佩诤、郑逸梅乃是其生前好友,徐小蛮、王贵忱、陈先行、王世伟、沈津、陈左高则与其有师生之谊。无论在质上还是在量上,这些人的成果在对潘景郑进行研究 的历程中都占有重要地位。这就反映出学界的大多数学者,特别是从事于版本目录学和藏书史研究的大多数学者,并未对潘景郑予以过多的关注。这就严重阻碍了学界对潘景郑研究的深入,同时也大大削弱了对其研究的可持续性。

第二,学术性成果的资料来源相对单一,讨论范围相对狭窄。关于潘景郑,学界除对其介绍外,探讨颇多的是其藏书之旨、治书之法和爱书之情。但这些探讨均以《著砚楼书跋》或《著砚楼读书记》为主要依据,故所得结论多大同小异、似曾相识。这不仅违反了学术道德,摒弃了学术研究的实质,而且使研究工作很难继续向前推进。同时,学界对潘景郑的研究范围的局限无助于我们全面把握其所取得的成就,也无助于我们正确认识其在各领域中所处的地位。其实,潘景郑的成就是多方面的,他在版本、目录、金石、训诂、词曲、书法各方面均有造诣,并有一系列成果问世。如潘景郑曾编有《海盐张氏涉园藏书目录》《上海历史文献图书馆时刻分类目录》等目数种,但对其研究的学者却凤毛麟角。又如潘景郑擅长词曲,曾作词数千首,但直至今天,仍未有学者对这数千首词作进行系统地整理和研究。因此,对潘景郑进行研究的空间很大,还有很多处女地等待我们去开垦。

第三 ,研究进展迟缓,成果数量较少。虽然学界对潘景郑的研究取得了一定的成绩,但较之其他重要文献家的研究 ,则进展十分迟缓,所获成果亦不能与之等量齐观。笔者曾以于20世纪初出生、并于20世纪30年代成名的王欣夫、王重民 、顾廷龙、赵万里和潘景郑这五位在版本目录学上均有极高造诣的文献家的姓名为关键词,在中国知网上进行了检索,兹将其在1980年以后收入的有关这五位前辈的历年研究成果的数量整理于下,相信可以略窥学界对潘景郑的研究力度之一斑。

由表1可知,与其他四家相比,潘景郑的研究工作起步晚、进展慢,所获成果的数量亦寥若晨星。这都与潘景郑在版本目录学界的地位极不相称。因此,对其研究的力度亟待加强。

综上所述,2O世纪60年代末以来,中国大陆学界对潘景郑的研究既取得了可喜的成绩,同时也存在着诸多问题。我们在今后的研究中,不仅应肯定这些成绩,还应面对这些问题。

作者简介:郑华栋 (1990-),男,河北张家口人 ,发表该文时为硕士生,研究方向为版本目录学。先后发表《从<著砚楼读书记>看潘景郑的藏书观》(唐山师范学院学报 2017年 5月第39卷第3期)、《从<著砚楼读书记>看潘景郑的善本观》(洛阳师范学院学报2017年第 1期)。

(https://xueshu.baidu.com/usercenter/paper/show?paperid=1u660470ft540e30kb6g0t80e5752509)

公安机关备案号:44040302000222

公安机关备案号:44040302000222