心香一瓣图史千秋

2007年《文汇读书周报》第三期

心香一瓣图史千秋

——纪念潘景郑先生

(2007-08-24 作者:陈先行)

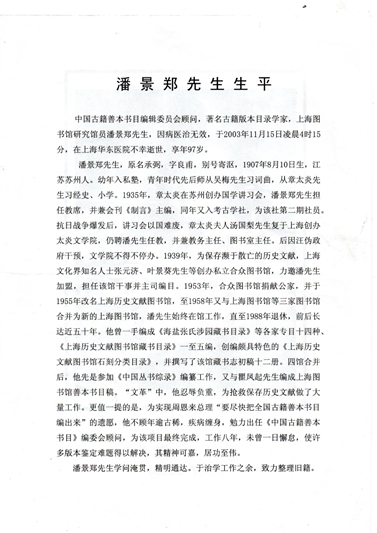

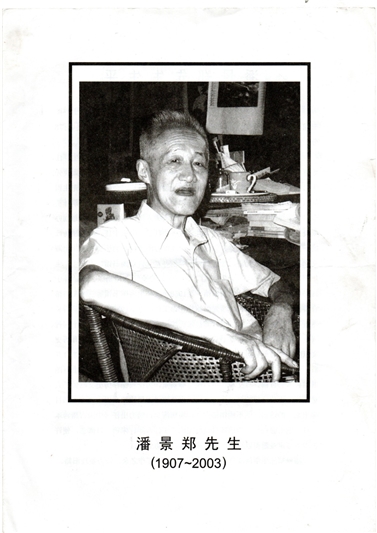

今年8月10日,是著名版本目录学家、金石学家、藏书家、上海图书馆研究馆员潘景郑先生诞辰一百周年。潘先生毕生尽瘁图书之业,贡献卓著。兹发表其门生上海图书馆研究馆员陈先行的撰文,以示缅怀。

潘景郑先生(1907--2003)原名承弼,字良甫,晚号寄沤,江苏吴县人。出身名门,高祖潘世恩,是咸丰皇帝的老师,官至武英殿大学士,谥文恭;曾祖潘曾玮,历任兵部、刑部郎中;祖父潘祖同,翰林院庶吉士,充国史馆协修,因而有好事者为他刻了一方“宰相玄孙,少宰曾孙,翰林之孙”的印章。但他一生淡泊处世,与书为伴,将大半辈子精力连同其藏书都贡献给了我国图书馆事业。

从竹山堂到宝山楼

苏州历来是人文荟萃之地,风流儒雅,代有闻人,私家藏书,蔚然成风。潘氏一族以藏书出名者,可追溯到清乾隆时代奕字辈中的潘奕隽。其“三松堂”藏书虽无百宋之珍,但旧刻精抄及明清佳刊不下数百种,其中经黄丕烈校跋者多逾百种,以今视之,件件都是国宝。

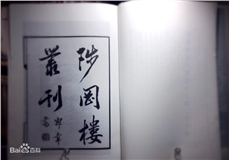

景郑先生是奕字辈的第六代,他与兄长承厚克绍遗风,从少年时代便从事收藏。他们继承了潘祖同“竹山堂”的四万卷藏书,以此为基础,穷搜遐方绝域,从1922年至1936年,积书累三十万卷,卓然名家。1929年秋冬之交,吴中书肆传出一部大字本《后山居士文集》,钤有“晋府书画之印”、“敬德堂图书印”等印章,本当引起人们的重视,但由于纸色晦暗,藏书家多以为它是明代翻刻本而弃之不顾。然而经潘氏昆仲慧眼细审,字体古朴,用宋代黄麻纸刷印,断定其为宋蜀刻本无疑,毅然以二百金收归插架。著名版本学家傅增湘在目睹该书后大为叹赏,谓此本“不特为海内孤行之帙,亦实为《后山集》传世最早之编”。他们遂将藏书斋名“竹山堂”改为“宝山楼”,以示对这件镇库之宝的珍重,在当时版本学界传为佳话。

宝山楼藏书,初为治学考览,故自经史子集以逮百家杂说,求其大致具备。进而由于景郑先生受老师章太炎的影响,意欲编写南明史,又打算与承厚共同编纂苏州艺文志,故对明末史料及乡邦文献刻意蒐採。虽然这两件事后来因故中辍,但相关书籍却入藏颇丰而成为重点。尤其是乡邦文献,一经发现,无不力求,所获世间罕观之籍占据楼中善本的半数以上。就宝山楼藏书的版本而言,虽推《陈后山集》、《中吴纪闻》等数十种宋元旧本为至尊,但形成特色的却是大量稿抄校本。民国时期,当许多人承袭清代藏书传统仍然津津乐道于宋雕元椠的时候,景郑先生却另辟蹊径,致力于稿抄校本的收藏。因为大多宋元本亡佚不可踪迹,每赖抄本延一线之传,而辗转翻刻或传抄之本,幸得考据家校正讹误方还其庐山真面。至于先贤未刊稿本,其珍贵自不待言;即使已经刻印,也有其校勘价值。当然,鉴别稿抄校本要比鉴别刻本难度高,这也是人们不轻易问津的原因之一。但景郑先生弱冠便与吴中老一辈著名藏书家邓邦述、丁祖荫、宗耿吾等朝夕往还,研讨版本目录学问,故精于此道。他曾在书店里看到一部《五代史补》,满篇校语,朱墨灿然,仔细辨认,竟出清代校勘名家陈鳣之手,但由于没有陈氏署款与印记,无人能识,书贾自然亦不居以为奇,于是他不事声张,以廉价买进。正是具有异同寻常的价值观念及凭藉一双过人法眼,宝山楼中网罗了一大批稿抄校本,其中稿本如归庄《未刻诗稿》、朱彝尊《文稿》、沈大成《学福斋集》、焦循《孟子正义》,校本如钱大昕手校《郑氏遗书》、黄丕烈手校《箫台公余词》,抄本如南昌彭氏知圣道斋抄本《绛帖平》、海宁吴氏拜经楼抄本《三礼目录》等,皆显赫有名。它们大都成为现今上海图书馆馆藏善本的重要组成部分。

捐箧归公得世守

正当景郑先生于宝山楼中宏览博物、玩索考镜之时,国家遭难,厄运降临。1937年,日本侵略者的炮火使国土烽烟四起,亦使宝山楼蒙受极大损失,加上战乱中又被盗窃,三十万卷藏书顷刻去掉十之四五。为了避难,情急中仅将宋元明刻本与稿抄校本共千余种装箱秘藏,得获保存,而其他书籍与版片不遑收拾,相继损毁。遭此劫难,景郑先生疾首痛心,他叹然谓道,“故乡麋鹿,狼藉箧衍”,“固知聚散之飘忽,及身而见,能无怆然!”凄苦之情,溢于言表。

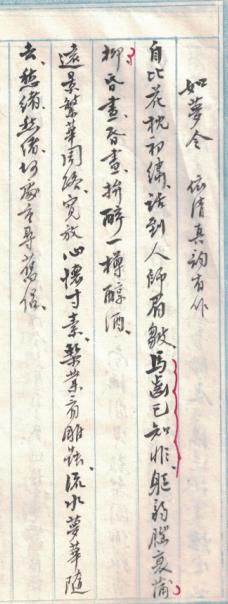

宝山楼虽然辉煌难再,但面对侵略者的肆意掠夺,东南地区文物的大量散亡,景郑先生仍未停止对古籍的收集。一个正直的知识分子,是不甘心民族文化遗产任遭摧毁的。只是随着兄长的去世,子女的增多,经济状况大不如前,但若真遇上好书,他会倾其所有,哪怕影响日常生活而引起妻子的不满也全然不顾。如买劳权手校本《寇忠愍公集》便是如此。此书宋时凡三刻,已无可踪迹,他所购之本为清初精刻,经校勘名家劳权以朱笔校旧抄本,于文字点画差微不失;又以墨笔校鲍廷博的校抄本,亦至精审。如此善本,怎能轻易放弃?他在跋语中说,“主人索价六十金,予不忍失之交臂”,“阮囊羞涩,室人交谪,所不顾也!”

在经历劫难以后,景郑先生虑及私人藏书当世尚难以长守,遑论子孙永宝,于是在新中国成立后,慨然将宝山楼中属于自己的藏品大多捐给了上海历史文献图书馆(前身为上海私立合众图书馆)。在捐赠图书中除古籍及近代文献一千三百余种外,更有大宗金石拓片格外引人注目,因为清季号称收藏金石拓片首富的缪荃孙,据其目录所载凡一万零八百种,而景郑先生所捐多达近一万七千种!他自幼喜欢金石,尝谓于金石碑版之好不让宋代的赵明诚。1940年,贵池刘世珩聚学轩所藏碑拓七千余种悬诸沪市,以万金沽售。这使景郑先生怦然不能自已,虽其时蓄聚已逾万件,但刘氏所藏中有三千余种系吴县叶昌炽五百经幢馆旧物,多为西陲石墨,向为薄海仰慕;而另有千余种为东武刘燕庭嘉荫簃藏拓,亦素称稀见。刘氏在世时,颇以所藏自矜,谓江阴缪氏艺风堂之下无可比拟,且秘不示人。几经周折之后,景郑先生最终将此大宗碑帖收入箧笥,当人们对此盛举投以羡慕眼光时,只有他自己清楚个中艰难,在此之前,他还曾几次为不能举而有之而发出“物各有缘,好而无力,亦人生一憾事”的感叹。他备尝藏书的甜酸苦辣,所付心血甚至超对子女们的抚养,却毅然化私为公,其胸怀是何等宽大。

外界很少知道景郑先生另一次捐赠图书的情况。上世纪五六十年代,景郑先生为培养众子女读书成才,已很少有余钱,但他节衣缩食,硬是省出钱来买书,陆陆续续,居然又成规模,并不乏善本。然而“文革”伊始,他即被打入“牛棚”,藏书也被抄没。历史真会作弄人,不久,他头上带着“地主反革命”的“帽子”被派遣参与整理上海巿的抄家图书。他忍辱负重,用自己鉴定版本的绝技,从乱纸堆中将一大批古籍善本抢救而出。后来,上方将抄家图书移交上海图书馆保管,他又担任编目工作。当经手自己被抄图书时,有人劝说不要分散编目,应逐一检出,连号编目,使账目清楚,以待将来。但他没有这样做,而是按图书馆工作规章,将善本与普通本分别编目各入其库,既未集中一处,亦未制作什么清单。其实,自己的藏书就像子女一般,还有不知不晓的么?何况其藏书有一特征,即仿效《四库全书》的封面,按经史子集四部制作不同颜色的函套,一望便知。只是他认为在新社会惟藏书归公方能世守,并能发挥书籍的最大功用。因此,当后来落实政策时,他仅要回若干治学必备的工具书,而将百余种善本甚至老师章太炎的亲笔信札、诗稿等又一次捐给了公家。在那次上海图书馆举行的简朴而又隆重的捐赠仪式上,他没有陶醉在官方与友朋的赞美词中,也未发一言自谦之语,而是请人为他与妻子陶令谐女士照了张合影,他最明白,若无妻子的支持,他藏不了书,也捐不了书,他就是那样朴实、低调。

潜心图书馆事业

1939年,沪上名人张元济、叶景葵等为保存历史文献,创办了上海私立合众图书馆,由于缺乏古籍整理专才,张元济先生力邀景郑先生共事。在张眼中,潘无疑是一时之选,作为吴梅、章太炎之高足,潘长于词曲、经史及训诂之学,又擅版本目录之学,这样的人才,打着灯笼也难寻觅。景郑先生欣然接受张元济的邀请,从此步入长达六十余年的图书馆事业生涯。

景郑先生到“合众”后主司古籍编目,泛览群籍之余,他以丰富的版本学识与经验敏锐察觉前人目录的版本著录,由于目睹未广,往往高自标举,遗误后人。即如近代大名鼎鼎的莫友芝《郘亭知见传本书目》,亦多未经目验,若奉为圭臬,则难免差错。造成这样局面,是当时耻言版刻而高谈簿录的风气流行的缘故。他认为“目录版片,辅车相依”,而讲版本必须注重目验与比较,因此书影对鉴定版本很有帮助。于是他与姐夫顾廷龙合作,花了两年多时间,编撰了《明代版本图录初编》一书。他们选择明本为专门,是因为宋元本或已翻刻,或已影印,或已被校订整理重印成通行本,真正属秘籍者已为数不多;而明本则随着斗转星移而日趋贵重,许多先贤著作赖明本得以流传,何况不少晚明著述在清代曾遭禁毁,所以对明本进行研究的重要性与迫切感已凸现在人们面前。此书类分十二,收有代表性的明版二百余种,于明代雕版承先启后的演变情况与各家、各地所刻的不同面目、精粗高下,大致可以踪寻;每类首撰提要,论其版刻特点,述其大要指归;每种书影后详注书名、卷数、册数、作者、版本、纸张、板框尺寸,并加考证按语,使全书更具学术性。此书出版于1941年,上海正处于孤岛时期,张元济评价道:“际此乱世,搜辑材料,居然保全;且印刷的不恶,是有天幸,亦二公之志愿有以成之也。名山寿世,堪操左券。”这部填补中国版本学空白之作,直至今天,仍是图书馆古籍工作者及版本爱好者案头必备书,在上世纪八九十年代,台湾与大陆曾相继重印,足见其所具有的权威性。

从合众图书馆至历史文献图书馆的十数年中,景郑先生一手编成《海盐张氏涉园藏书目录》等各家各类专目十四种、《上海历史文献图书馆藏书目录》一至五编,此外还撰写馆藏书志初稿十二册。到1958年上海历史文献图书馆与其他三馆合并成新的上海图书馆时,只有历史文献馆的藏书目录编得最为完备,然而他从无在任何一种目录上署名,也从未向旁人谈及,以致许多同仁后辈与他在上图共事数十年却对此毫不知晓,他的敬业精神与为人谦逊由此可窥一斑。而更令人钦佩的是他所编的目录非惟精准,并且颇具特色,《上海历史文献图书馆石刻分类目录》即是代表作之一。

前人于石刻编目,无论公藏私藏目录还是知见目录,一地一门之专目抑或类似清人王昶《金石萃编》之综合目录,或以时间次序,或以地域编排,像景郑先生那样根据石刻内容为主,兼及地域、形式而分类编成的综合目录,迄今为止,可说绝无仅有。石刻的价值不仅限于书法与文物,人们早就从不同治学需求去利用石刻资料,尤其到清代,对石刻的研究已形成专门学问,但惟于编目一道,却始终陈陈相因,这在客观上造成了对石刻资料充分利用的阻碍。而景郑先生以其长年喜好金石的素养及其研究目录学的独到眼光,将“辨章学术,考镜源流”植入石刻编目之中,这实在是一项可贵的革新。此目分古史、传志、碑记、艺文、题榜、题名、释教、道家、医方、目录、画像、用品、国外、法帖、砖瓦、汇编凡十六类,眉清目晰,方便实用;首冠《序例》一篇,说明分类编排指归,虽寥寥二三千言,却精义蕴蓄,是一篇不可多得的关于石刻分类之佳作。

从1958年至1985年退休,景郑先生在上海图书馆工作了二十七年。他先是与瞿凤起先生(常熟瞿氏铁琴铜剑楼后人)共同编纂了上海图书馆十数万册善本的书目稿,是目前惟一全面反映馆藏的善本书目。“文革”结束,为完成周恩来总理“要尽快地把全国善本书目编出来”的遗愿,由文化部组织全国图书馆古籍整理专家编制《中国古籍善本书目》,景郑先生与周叔弢、赵万里三人被推为该书目的顾问。那时他已年过古稀,刚在政治上落实政策,又在学术上受到推崇,他十分兴奋,不顾老迈,全身心投入编目审校工作。由于周、赵二老不久便谢世,他是惟一为此书目做实际工作直至退休长达八年的顾问,为这部规模空前的书目的最终完成,献出了晚年最宝贵的精力。

在长期图书馆工作中,景郑先生为提携后进、培养古籍整理事业接班人同样倾注了很大心血。他曾将多年辛苦蒐集的有关清代藏书家、校勘家的题跋校勘资料无私赠送有研究兴趣的年轻人,助其早出研究整理成果。十年动乱,造成专业人员青黄不接,他持续抱病为馆内外学生讲授版本目录学课程。八十年代,他又接受华东师范大学的聘请,兼任该校图书馆学系的教授,培养了数届中国古典文献学硕士研究生,深受该系师生爱戴。他长期患有严重的高血压病,医生开的是全休病假单,但他坚持上半天班。他这样做,也是为了身边的年轻人,因为在工作实践中,每天都有不少问题要向他请教。他从无权威架子,待人平等和蔼,诲人不倦,年轻人视其如自己的长辈,乐于与他订忘年之交。因工作忙,上班时间不敷所用,他便与年轻人相约,每天提前一个多小时到馆,以便授业解惑。在他退休前数年中,几乎天天如此,使吾辈受益良多。他的学生们,无论是图书馆员,出版社编辑,还是大学教师,研究所专业人员,在他退休以后的十多年中,是他家中的常客,而每次前往,都不会错过请益学问的机会,他们有一个共同感觉,即潘老是他们业务上的靠山,有他撑腰,遇上什么难题都不畏惧。

从藏书家到图书馆研究员,经历了几十年风风雨雨,景郑先生不计个人得失,始终与国家民族同呼吸共命运,为图书馆事业作出了重要贡献。他在少年时代就有一个愿望:远离名利场,坐拥书城,甘老是乡。他如愿以偿了。

作者简介:陈先行,1951年生于上海,祖籍江苏溧水。上海图书馆历史文献中心高级研究员、研究馆员,国家文物鉴定委员会委员,上海文史馆馆员。曾任上海图书馆历史文献中心副主任。1973年起,师从顾廷龙、潘景郑等先生研习版本目录、碑版金石之学。长期从事古籍鉴定、古籍编目与碑帖考订工作。

先后参与《中国古籍善本书目》编纂、《中国丛书综录》修订、《中国古籍总目?史部》等编纂工作,并主持编纂上海图书馆普通古籍目录。

主要论著有《俄罗斯国家图书馆藏〈玄玄棋经〉的版本问题》、《明清稿钞校本鉴定》、《中国古籍稿钞校本图录》、《古籍善本》、《上海图书馆藏明清名家手稿》、《上海图书馆善本题跋真迹》等。

公安机关备案号:44040302000222

公安机关备案号:44040302000222