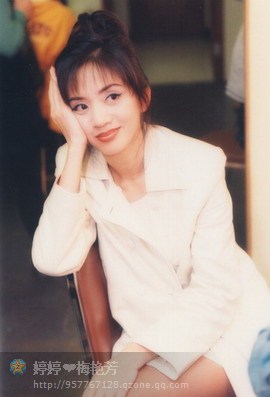

梅艳芳 恋歌的代价

人民的眼睛是雪亮的。当你站在舞台上,你的打算和目的,他们一目了然。有的人,糊里糊涂地爬上了娱乐的舞台,亵渎了美。有的人,千回百转地走到了舞台的中央,坚信自己既然生于舞台,那么也该逝于舞台。

最先响起来的,是上海交响乐团庄重的声音。近10年来,一些身经百战的香港歌手纷纷采用了这种音乐编排方式。香港演唱会现场唱片从来没有把观众的欢呼录制得如此清楚。他们放情地微笑着,并鼓励台上的人再“大声点!”他们如海浪般此起彼伏,衔接着一根爱的连线。要活在当下,更要检测前方的人生。

上世纪90年代初中期,梅的嗓音一度娇柔起来,跟她以往的豪迈之声判若两人。时至21世纪,由于一些非自然因素,梅的嗓音又回复到她的最初。她一点也不紧张,她希望把自己的恬静也带给每一个人。她的歌声在平静中忽而又响亮起来。

歌,应该重新来鉴定。命,可以再与梦共鸣。这八场音乐会上的每一首歌,都不是随便唱出来的。梅在唱每一首歌前,都会解释她为什么会唱它。同样是一首歌,在有的天皇巨星嘴里,如化石般,20年一动不动。但在另一些人的口中时,歌却是柔软的,它必须要承载唱者每一刻心的浮沉,它更会及时拭去满怀的浮尘。这便是歌者恋歌的由来。

歌,其实是该走调的。

于是,在特定的一刻,红馆内的12000人听出了梅在一次次正确的走调。夕阳即将袭来,维港臂湾内的一枝梅却早已孤身独放。她的咬字不是很清晰了,但这12001个人都知道自己需要的是什么。一首首歌是他们一次次真挚握手的见证。握左手或握右手都是握终身、握眼神,其间赠送的是相互的赞赏。梅还唱了多首国语歌,因为她知道有朋自远方来,更因为她渴望每个人都能听懂她歌衫下此刻的心情。在这八夜里,梅唱的歌大多锁定在上世纪80年代至1991年之间的作品,那是她40年人生路上最温暖的一段。梅唱了一首以往演唱会上很少唱的《第四十夜》,这一曲,符天时、符地利,更符人和。这一夜,就是要庆祝。就应该“大家饮腾讲笑或鸣谢”,哪管“回家跌入荒野”或“离家五官似凋谢”。

她用尽自己毕生的力气,喊出了两句:“多谢!”“再会!”

20年来,红馆有多少道具、纱衣和演员在更换,然而最终能有几首歌会留下来永远绕梁呢?这八场音乐会,是送给红馆20岁的生日敬礼,也是梅光芒20载的经典白描。它给后来的人上了生动的一课:歌,到底该怎么唱!

“明日璀璨的去,还是暗淡的退?”梅不是在疑惑自己,而是在询问我们。

公安机关备案号:44040302000222

公安机关备案号:44040302000222