再忆董治安先生(马庆洲)

作者:马庆洲

(上传者按:本文又见载于2012年6月25日《人民政协报》,个别文字略有差异。)

董先生遽归道山,凡所熟识,无不唏嘘,众弟子更不胜其悲,哀之如失父母。送别老师后的那几天里,我情难自已,用笨拙之笔,写了一点回忆性的文字,抒发对老师的怀念之情,并借以平复一下自己内心的悲伤。文章见诸报端(《中华读书报》,2012年6月6日),同门多表同感,心有戚戚。这几日,又不时见到一些文章,忆及对先生的美好印象,也勾起我对许多往事的记忆。今人民政协报又惠予珍贵版面以纪念先生,承此美意,再作往事之想,重新感悟先生之道德文章。

在弟子眼中,董先生首先是一位老师,他终生以教书为本、以育人为乐,如春风化雨,育无数桃李。1956年,董先生毕业于山东大学中文系,随即留校任教,自此便一直耕耘在山大的讲坛上,长达半个多世纪。其间,先生曾担任山东大学中文系主任、古籍整理研究所所长等行政职务,对山东中文学科的发展、尤其是古典文献学的发展,对保持其在国内的领先位置,厥功至伟。2011年9月,教师节之际,先生荣获山东大学第三届“育才功勋”称号,洵是名至实归,只不过来得似乎有些晚。

先生对山东大学、对教学事业的那份忠诚和热爱,半个多世纪的坚守已然说明一切。据说,先生也曾有机会在仕途上一展身手,但他没有去刻意追求;浙江一名校曾有意重金礼聘先生前去做学科带头人,先生也不为所动(此事我从先生那里听到过的)。先生对培育人才的满足感,我从一个细节中曾领略一二。有几次,我在新年或春节前后到先生家中去,注意到先生总将学生寄来的贺卡、明信片等,整齐地摆放在客厅内的低柜上,一一展示出来。先生为人一向淡泊低调,从不张扬什么,家里从不挂什么名人字画,更没有什么与这人那人的合影,而单单把这些看似极普通的贺卡展示出来,足见学生在先生心中的位置,也看得出先生是颇以这些学生为自豪的。正因如此,在离开济南以后的日子里,每逢新年,给老师寄上一张贺卡,表达作为学生的敬意和祝福,也成了我迎接新年的仪式,即使在电子邮件普及以后,也不惜继续劳驾邮递员。

吾生也晚,入先生门下时,先生已过知天命之年,应该说,此时先生的教学经验、学术研究等诸方面均已臻炉火纯青之境。遥想当年先生对我们的培养,董先生特别注意的,是我们学术基础的训练,一再强调掌握文献的重要性,教导我们要学有根基,不可把路走歪了。在最初的几节课上,先生就向我们讲解《经籍纂诂》、《说文通训定声》、《辞通》等等各种文史工具书的特点、使用方法等。对目录学,先生尤为措意,详细地介绍《四库全书总目提要》、《贩书偶记》及《书目答问》等书的价值,指示我们学术的门径。对《书目答问补正》这一部头并不大的目录书,先生也十分重视,指出它“带有学术途径的性质”,有助于构筑一个大的知识框架。近日,重温先生《我与先秦两汉文史研究》一文,我注意到先生当年就是在黄孝纾先生的指导下,“由披览《四库全书总目提要》、《书目答问》等起步,从而粗知文献学的入门途径的”。董先生为我们开设过一门名为“先秦两汉要籍解题及选读”的课程,是将先秦两汉重要典籍一一加以介绍,实则融文史哲于一体,将汉代之前重要文献的基本情况、研究历史及现状等等,作详细的讲解,使我们能够在较短的时间内对这一领域的基本文献,有一个大致的了解,尽快窥到学术的堂奥。这门课我终身受益,二十多年后的今天,我还会不时地去翻翻课堂笔记,有时自己作讲义,遇到疑惑,就去看看当时先生是如何讲的,因为先生讲课都是字斟句酌,经得起琢磨。

董先生善于引导学生,重视学生实际动手能力的培养,注重在实践中提高。在我记忆中印象较深的有那么几次。上世纪九十年代,山东出版总社组织出版“孔子文化大全”大型丛书,董先生于1992年受聘担任编辑部学术顾问,先生为我们几个学生争取到了为其中几部书撰写“出版说明”的机会。我写的是《周礼注疏》一书,文章虽短,但前后数易其稿,董师不厌其烦,一遍一遍为我修改、润色,直到符合出版的要求。现在想来,自己写应该比改来改去更省心省力,先生可能是为了锻炼我们,才要我们来写的吧。这篇包含董师心力的“出版说明”,也成了我最早的学术成果之一,为此还得到一百元的稿酬,当年可是足够一个月的生活费用!1992年的暑期,我参与了《孔子文化大典》(中国书店1994年出版。因为离开学校,十数年后,我才在网上见到此书出版的消息)“辞条”的撰写,我写的是有关孔子思想的部分,大概有那么二十多条吧(时间太久,实在记不清了)。初稿完成后,心中无底,便找老师把关,先生不避酷暑,为我一一批改,并指导我如何把一个问题想得更周到、全面,如何把话表述得更准确,给了我很多的启发。

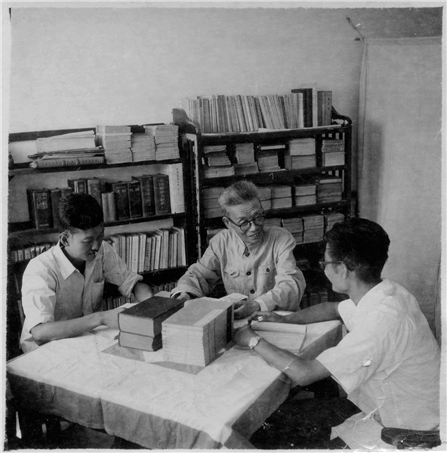

董先生在学生培养上强调基础、注重文献的做法,与先生作为学者所恪守的朴实之风,密不可分。董先生自留校始,即担任高亨先生学术助手,亲炙高先生门下几十年,深得高先生真传。这几天,我又找出先生的《先秦文献与先秦文学》、《两汉文献与两汉文学》等著作,重温先生的华章,深感先生的文章均自读书中来,是为了解决学术上的某个问题,有感而发,绝非为文造情。平心而论,董先生的著作数量上并不是很多,但可以说,篇篇都经得起推敲,相信也能经得起时间的考验。在晚年的岁月中,董先生又毕十余年之功,带领弟子完成了《两汉全书》,这部字数多达1300余万的煌煌巨著,将两汉四百多年的文献集于一编,为后人进行全方位的两汉研究,提供了坚实的资料基础。古籍整理,这在当下是被不少人视为“出力不讨好”的笨工夫,在许多高校的评价体系中还算不上学术成果,但先生不计名利、敢为人梯,兀兀以求,体现了一代学者的担当和风范。

董先生曾论及高先生的治学特点,云:“高先生治学谨严。他不尚空谈,反对捕风捉影;主张尊重事实,讲求证据。他为了解决疑难、澄清问题,不惜穷源竟委,锲而不舍,有时连一个字也不放过。因此,他对我和其他同志的培养,十分重视独立工作能力的锻炼,要求我们起步踏实,根基可靠。”(《文史哲》1982年第4期),其实,这又何尝不是董先生的夫子自道呢?在学术上,董先生正是继承了高先生的这种志趣和路数,禀承朴学之风,并在教学、科研上以一贯之,薪火相传,惠及今日山东大学古典文献学的发展。

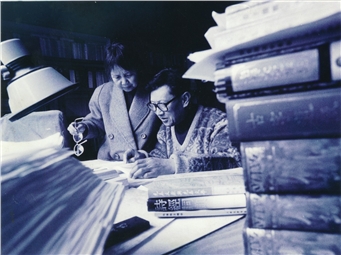

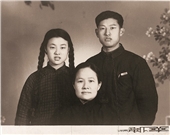

董先生终身以教书育人为乐,舌耕笔耘,取得了突出的成就,拥有了自己的名山事业,无疑根源于先生的好学自修、淡泊自守的高品格。我固执地认为,一个人,无论他做什么,其成就的大小,最终取决于思想境界的高低。作为学生,董先生与高亨先生之间情同父子的师生之谊,早已成为美谈,这既是道统,也是学统,永远值得我们后学学习;作为老师,董先生知道如何为学生做榜样,他和蔼可亲,亦风趣幽默,但在学生面前,他一行一言,都中规中矩,堪称“师道尊严”;作为学者,他朴重无华,为文言必有据,言必由中,为学术发展做出自己应有的贡献;作为丈夫,董先生与钱曾怡先生琴瑟和鸣,相携以进,双双成为博士生导师,在先生家中,一直摆放着俩人结婚时的合影,那是烧制在一面瓷盘上的,定格了老师和师母年轻时的风采……

董先生以自己一生的所作所为,为后学树立了为人、为学的楷模,受到学生们发自心底的敬重与挚爱,其来有自。“高山仰止,景行行止。虽不能至,心向往之。”先生虽逝,风范长存。吾辈弟子,定当以先生为榜样,砥砺自我,努力前行,以广大先生之事业。

董老师,您永远活在我们心中。

2012年6月19日于清华园

公安机关备案号:44040302000222

公安机关备案号:44040302000222