董老师,您老一路走好(夏冬红)

作者:夏冬红

来源:网络

原发表时间:2012-05-28 21:25:42

董老师,您一路走好

真没想到,我的一位老师打电话告诉我董老师突然病逝了。听到这不幸消息,我俩都难以相信这事实。

傍晚到家属院去看讣告,白纸黑子,大黑框内就贴着这张讣告,心情久久不能平静。

董先生是位老人,老辈读书人。享年78岁,即1934年生人,1956年山大中文系毕业,也就是说,他在青岛山东大学呆过。我入山大时,董先生已是古籍所所长。因我当年所读的文史哲研究所与古籍所两所在同一楼层办公,且两所研究生常同住一宿舍,故两所师生都很熟悉,甚至还超过对中文系师生的了解。两所同学同谓难兄难弟,因为当时中文系研究生多,我们两所也算全校文科的很重要的研究所,但无奈人少兵弱,与中文系相比还是小兄弟。后来这两个研究所竟然还合起来了,今年还搞成了所谓的儒学高等研究院,真厉害,还是现任校领导厉害。资源整合,研究所越办越大,大得人们都不知道其特色是什么了。

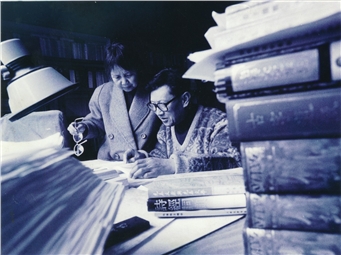

董先生是江苏才子。一辈子都在山大教书育人。我刚上研究时与他的研究生一并赴董老师家中拜访。董先生夫妇很热情,我记忆最深的是磁碗里套印的董先生夫妇的结婚照,这个碗就放在书架下面,很是显眼。可见董先生与钱先生夫妇感情之深之笃。我最早知道董先生是因为他主编过一本教材。读大学时要上《大学语文》课,当时选用的是徐中玉主编、董治安先生等参与编写的教材,华东师范大学出版社出版。以前读大学时,总觉得能编个教材的人肯定是个大学者,所以我对董先生肯定是顶礼膜拜。后来终于看到了名字曾印成铅字的大写人物董先生时,看到董老师笑容可掬,我总能感到他的亲近与和颜悦色。

那个时候,每到上午十点时,这正是领报纸与信件的时间。所以,此时师生们相聚的机会也最多。我们两个研究所因为隔不了几间房子,所以同学们往往跑完了这个再到另一个所里去玩玩。因为研究所人少,老师与学生也大都认识,师生们也时常在一起漫无边际地聊天。当年我常与吉常弘先生聊天。董先生大小也是个所长,刚从中文系系主任的位置退下来,但他却全无所长的架子,碰到学生时,我们时常打招呼。他留给我最深的印象还是他的笑脸相应。

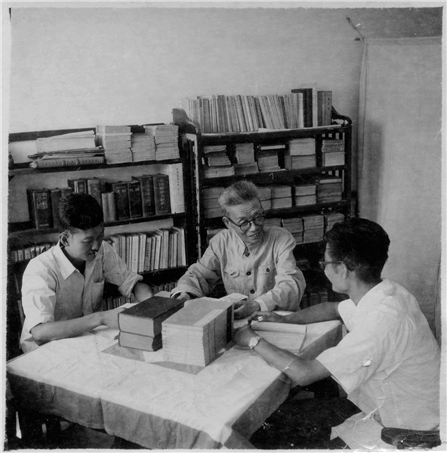

董先生培养的学生很多,有些学生是我的好朋友。董先生很会培养学生,学生也很争气。他的学生对董老师很尊重,我想,这也该是董老师很骄傲的事吧。

董老师是山大自己聘请的博导,那是1996年,当年国务院学位办把博导聘请的权力下放,这是第一年开始这样做。以前博导聘请工作非常严。董老师有此资格获得第一届本校聘请的博导,可见其学术地位在山大应该是首屈一指的。

董老师退休后,我很少见到董先生。因为同住一个院子,每年也能不期而遇一次两次的吧。今年好象也见过面并彼此打过招呼。从学校网络主页上偶尔能看到本校同仁请董先生出山开会,露露脸来帮衬帮衬。因此,我总觉得先生的身体还算不错。

没想到,董先生就这样走了。他人生最后岁月的一些详情看来只好出向他的学生去打听了。隔行如隔山,尽管不大懂得董老师的高深学养,但作为一个后辈,我还是依然景仰先生之为人风范。我永远会记得董先生的笑貌,它令人如沐春风。

公安机关备案号:44040302000222

公安机关备案号:44040302000222