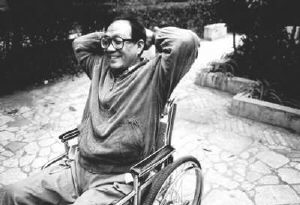

史铁生:永远的精神富矿

很惭愧,做那个专题之前,其实我对史先生了解不算多。最清晰的记忆还是中学课本上那篇《我与地坛》。中学课本上有两篇课文到现在我还会读哭,一篇是古文《项脊轩志》,还有一篇就是《我与地坛》。前者读起来总会有一种光阴的悲哀与沧桑,特别是那句“庭有枇杷树,吾妻死之年所手植也,今已亭亭如盖矣”。而《我与地坛》里有母爱、有苦难、有命运……每一个字眼都很厚重,每一段话又都充满哲思。其实,读史铁生,就算只读这一篇,也会明白他是怎样一位伟大的作家——他是中国最具神性的作家,他对人类面临的恒久困境有着深刻的体悟。是啊,这个世界上好像有着太多的苦难,也有着太多的诱惑,可是总有人,他在思索着为什么人会生而为人。从这个意义上说,史铁生当然不止是一个作家,一个文学家,他更像个哲学家。

于是,浅薄如我,偶尔也有一种困惑。那就是,到处都是“拆”字,到处都有不幸的世界里,史先生的那些哲思会不会太虚幻,又或者还有多少人去关心呢。因为,史先生总是启发我们向内寻找,去直面自己的内心。

当然,我发现我的困惑果真很浅薄。史先生写文革。写他满怀豪情地去一位“反动学术权威”家中表现一腔忠勇。结果,楼门外来了更为革命的“红五类”。“待暴力升级到拳脚与棍棒时,这几个不红不黑的少年已经明确自己的地位,只作旁观了。我不敢反对,也想不好该不该反对,但知不能去反对,反对的效果必如牛反对拖犁和马反对拉车一般。我心里兼着恐惧、迷茫、沮丧,或者还有一些同情。”

后来,史先生不断地思索,他又写道,“‘我们’和‘立场’很容易演成魔法,强制个人的情感和思想。文革中的行暴者,无不是被这魔法所害—‘我们’要坚定地是‘我们’,‘你们’要尽力变成‘我们’,‘我们’干吗?当然是对付‘他们’。于是沟堑越挖越深,忠心越表越烈,勇猛而至暴行,理性崩塌,信仰沦为一场热病。”“历史只会记住那是一次在‘我们’的旗帜下对个人选择的强制。再过三十年,再过一百年,历史越往前走越会删除很多细节,使本质凸现:那是一次信仰的灾难。”因为,“强行一旦得逞,信仰难保不是悲剧。”

这些字字句句在今天仍然是活着的,仍然是许多灾难的根源。若是被强制,若是不自由,若是无选择,若是老是被强行为“我们”“你们”“他们”,许多荒诞就难免成为现实。

史先生的文字中还谈到“灵魂到底是否会死”这个问题。他写道:

“信其有者,为人的行为找到了终极评判乃至奖惩的可能,因而为人性找到了法律之外的监督。比如说警察照看不到的地方,恶念也有管束。当然,弄不好也会为专制者提供方便,强徒也会祭起神明。

信其无者则为人的为所欲为铺开坦途,看上去像是渴盼已久的自由终于降临,但种种恶念也随之解放,有恃无恐。但这也并不就能预防专制,乱世英雄大权独握,神俗都踩在脚下。”

你看,史先生向内寻找,不断地拷问灵魂,事实上也是在拷问着现实世界中的种种不堪、荒谬、灾难、杀戮的来源。所以,一年前那个标题,“精神的富矿”,真是没错,除此之外,我真的找不到更好的词语来形容史先生。

可惜的是,一年前的那个专题,太浮于表面,做得仓促,我想表达的也太浅。谨以此文弥补一些遗憾。

可敬的史先生去世后捐献了自己的肝脏,将希望赋予了一位困境中的病人。那么,就以我最喜欢的他说过的一句话做结尾:

“所谓宿命就是无奈,所以我说是在悲剧的背景中做喜剧的演出,你不承认这种悲剧的背景,你是个傻瓜;你不做这种喜剧的奋斗,你是个懦夫。”

是的,苦难都是化了妆的祝福。也祝话题各位读者们新年快乐。感谢大家一年来的陪伴和督促。

公安机关备案号:44040302000222

公安机关备案号:44040302000222