我想,我可不可以,一个人,默默的怀念他

这好像是,第一次,有喜欢的作家,在我有生之年离去。

红楼的作者早就不在了,三毛也在我出生前一年去寻了她的荷西。

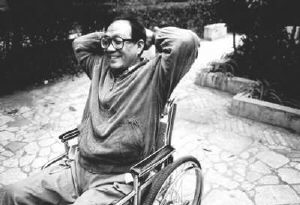

初中时读《我与地坛》,就想,究竟是怎样的一个坐着轮椅的少年,让那个快要坍圮的地坛,栉风沐雨地等他几百年。

就是因为他,曾几度希望,如果自己能写出那样的文字,哪怕只能坐在轮椅上了度残生,也好。甚至会对母亲说:“妈,其实有时候我真的希望自己是一个残疾的人,聋也好,瞎也好,没有双腿也好,只要是残了,就行。”她责怪我,说我怎么能这么作践自己。她还要靠我给她养老呢?

我说,这可是很没有把握的事,说不定哪天我过马路的时候不小心,就没了。

老妈只说我没良心。

我从来都不怕一语成谶,哈哈。

如果真的一语成谶,至少证明了我还是有一定的预知能力。

2010年,真的不知道用怎样的语句去总结。这一年,我似乎是在突然之间就学会,用自己的灵魂,去清点自己的罪恶。然后独自忏悔,却永不言悔。是的,我忏悔,是觉得自己有罪,而我不言悔,是觉得自己没有错。

很多人都说,我似乎是突然之间,就成熟了许多。

我不置可否。

本来是要说说史铁生的,不知怎么的又扯到了自己的身上。

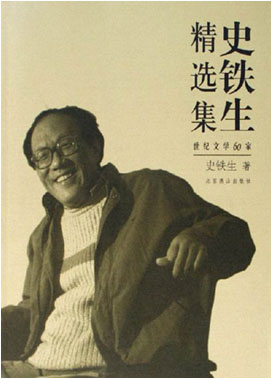

我喜欢他的散文和小说,似乎比喜欢三毛更为长久,却没有那么浓烈。我总是觉得,三毛是一个让自己的身体和心灵同时畅游世界的女子,而史铁生,他坐在轮椅上,却解剖人生和世界,入木三分。

我喜欢他文字里的空灵和哲理相结合得平易近人的和蔼,没有居高临下的姿势,总让人感动和敬佩。

他的存在,本来就是一场哲学和诗意的合作。心思细腻、敏感多情,却又不乏了悟和空灵。喜欢看他描写妻子和母亲的文字,温情和隐忍的爱恋和依赖,缠绵,却仅仅自知。

很多以文字为生的人,都是凭借文字获得他人的记忆和缅怀。而我却总是弄不清楚,自己到底是因为他们的文字而记住了他们,还是因为他们记住立刻他们的文字,似乎两者都有。

我更愿意相信,这个浮华的时代,安身一隅的人,往往更容易与自己的灵魂唱答成曲。而我,毕竟不能安身一隅。

我想,他能。我并不习惯,在一个人还活着的时候,在他的身旁只充当一个看客,而当他离去,才来发出一些微乎其微的声音。他于我而言,活着时,也只能用文字来怀念,而当他离去,我能做的,也只有文字。

还有,似乎他的离去,对于我而言,没有什么清晰的概念。只是突然明了:从今以后,我喜欢的文字,又有一个源头,断掉了。

这一段文字的题目,我想了一想,便安了“剩石”这两个字。却也不不知为何。只是觉得,上帝怜悯,留下在尘世的我,只是一块顽石,即使被点,也不能成金的罢。

还有,就是突然之间想到了宝玉,接着又想起自己一直都在怀念已经离去很久的陈晓旭。红楼一梦,梦的太久了,竟有些痴。

我了解自己最为透彻的一点就是,固执到几乎愚蠢的固执。

不过,这都是题外的话了。

公安机关备案号:44040302000222

公安机关备案号:44040302000222