科技成就

飞机设计,是以基础科学和应用研究为基础,广泛采用现代科学技术的一项综合性的系统工程。建国初期,中国的航空工业极其薄弱,只有为数极少、规模很小的飞机及其配件修造厂,根本谈不上自行设计。为摆脱这一落后局面,1953年国家把航空工业列为重点建设项目,周恩来总理为航空工业提出了“由修理到仿制,再到自行设计”的战略发展方针。徐舜寿在这一方针指导下,采取边创建、边设计的原则,成功地研制出一批新飞机,并在实践中培养和锻炼了一大批技术骨干。

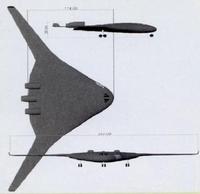

飞机设计室的组建和歼教-I飞机的成功设计,是在中国仿制成功雅克-18(初教-I)初级教练机和米格-17(歼-5)高亚音速战斗机,并初步积累了生产、使用和维修经验的基础上进行的。1956年9月,航空工业局在研究中国飞机设计如何起步时,徐舜寿根据多年在国内外从事飞机设计研究工作的实践经验,认为当时空军航校普遍使用的螺旋桨、后三点起落架式的雅克-11中级教练机,已满足不了喷气式飞机的训练要求。他根据中国需要与可能相结合的原则,拟定了与国外同类飞机性能相当的、最大时速为700~800千米、航程约1000千米、升限为12千米以上,采用全金属、前三点起落架、两侧进气、双座、后掠翼的亚音速喷气教练机的总体气动方案(后定名为歼教-I飞机)。该方案要求材料和成品的研制均立足于国内。方案得到批准后,他立即根据需要进行了专业设置、人员配备,建立了气动弹性和外形专业,并亲自主持草拟了设计工作制度,组织设计室编写了《设计员手册》,作为设计工作的指南。并和其他两位副主任设计师一起组织和带领平均年龄只有22岁、绝大多数都未涉足飞机设计的年轻队伍投入了自行设计飞机的尝试。

在总体方案设计中,为突破“米格”型飞机的框框,避免中国自行设计的飞机成为米格型飞机的仿制品,他要求设计人员广泛收集和学习各类型号飞机资料,进行多方案比较,探索符合中国国情的设计道路。用他的话说,就是要“熟读唐诗三百首”,但不要“唯米格论”。为此,他突破苏式飞机机头进气的框框,亲自主持制定了两侧进气的型式,为雷达和天线的安装提供了适宜的空间,为该机的一次设计成功和后来运用到强-5、歼-8Ⅱ飞机进气道的设计奠定了基础。对于歼教-I飞机的结构型式和起落架的设计,均依据总体方案的要求,进行了从优选型。为了控制质量,他规定了严格的三级(校对人员、组长、室主任设计师)审查制度。对大部件的总体设计,他要求采取由设计人员汇报后再进行答辩的集体审查方法。这些方法,既保证了歼教-I飞机的设计质量,又使这支年轻设计队伍的整体智慧和水平得到充分发挥和提高。并在实践中总结出一套自己的、行之有效的从飞机性能、操纵安定性到气动载荷的计算方法,解决了利用小风洞对全机测力、部件测绞链力矩到外挂物动相似模型投放试验等技术关键,为以后的型号设计提供了借鉴。

歼教-I飞机从开始设计到首飞成功,只用了1年零9个月的时间,主要技术性能均超过原设计指标。其研制速度之快,在国外飞机研制史上也是罕见的。

1957年8月以后,徐舜寿又先后受命组织和领导初教-6和强-5飞机的总体设计。当时空军航校普遍使用的初教-I(雅克-18)初级教练机为后三点式起落架,已不适应前三点式起落架喷气机的训练要求。初教-I的机身骨架,是由无缝钢管焊接的,需要进口材料,而且焊接处问题较多,机翼尾翼和后机身部分,均采用蒙布结构,要进一步提高飞机性能和改进维修性能均有困难;该机的设备也比较落后。为此,徐舜寿提出了自行设计前三点起落架和全金属蒙皮结构的初级教练机方案。经上级批准后,在他的组织和领导下,于1958年初完成了总体论证和吹风试验,并初步确定了总体方案。同年5月,完成各系统的打样设计,并制作出1∶1的木质样机。该机移交南昌飞机制造厂后,设计室又与工厂一起共同完成了详细设计、试制和试验等工作,命名为初教-6型飞机,于1958年8月27日首飞成功。嗣后,经南昌飞机制造厂继续研制、改进,于1961年12月批准定型,批量生产,装备部队,1979年获国家金质奖。到1984年,初教-6型飞机,不仅大量装备部队,而且还成批出口。该机的自行研制成功,标志着中国航空工业已从修理、仿制发展到自行设计的新阶段。

公安机关备案号:44040302000222

公安机关备案号:44040302000222