发布时间:2015-05-26 13:04:11

发布人:

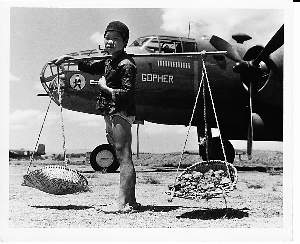

忆伟大的戴安澜

二战期间,10万中国远征军为国出征牺牲异域埋骨他乡……当年的战友为他们在当地至少修建了10个墓地、承诺战争结束后带他们回家。但因为种种原因,这些墓地后来成为无主之地,几乎全部被捣毁。

-

请为您已经逝去的亲朋好友留一段话、点一柱香、献一束花,让他们在天堂永不孤单。

写信时间:2024/01/12 12:00:44 -

请为您已经逝去的亲朋好友留一段话、点一柱香、献一束花,让他们在天堂永不孤单。

写信时间:2024/01/12 12:00:40 -

草草草草 渡草劫 草草草草

写信时间:2015/06/29 03:53:45 -

失业保险金_搜狗知识(全部约46054条结果) 2015-01-162个回答失业保险金领取标准_百度知道 问:我在广州工作了五年,现在离职的话可以领取多少失业保险金? 答:身份证等,是可以享受失业保险金的如果参保了失业保险,满两年不足三年的为六个月,可以领取到三个月的失业金。相关手续需要自解除劳动关系之日起60天内办理有效...

写信时间:2015/06/27 23:00:11 -

祝愿 各位英雄早日回国他乡!

写信时间:2015/06/16 15:25:09

公安机关备案号:44040302000222

公安机关备案号:44040302000222