十年祭 ——献给我最亲爱的母亲

放眼人类历史长河,10年的时间似乎只是“弹指一挥间”,委实算不了什么,但如果把视角落到每一个具体的人身上,10年则无疑又是一个相对漫长的历程。试想,人的一生又能经历几个10年呢? 譬如说,我最亲爱的母亲,她颇为坎坷的一生就只经历了不到7个10年。

2010年4月24日是一个令我永生难忘的日子。就在那一天的凌晨,母亲带着深深的病痛,以及无限的眷恋与遗憾,毫无声息地离我们而去了。我深知,从那一刻起,作为儿子的我就再不可能拥有母亲的牵挂和疼爱,直到未来我和母亲在天堂重逢的那一天。时光流淌,转眼已是10年过去了,时间来到了庚子2020年。细数过去的这10年,我的生活发生了许多积极的变化,曾经梦寐以求的房子、车子、孩子都在不断地坚持与努力下成为了触手可及的现实。但遗憾的是,所有这些都无法为母亲所亲见,更说不上是享受了。有的时候,我也在想,现实美景冥冥中就是母亲在天之灵为我祈福和创造的吧。若果真如此,想必这一切的一切也是她老人家所能够见到,并甚感欣慰的吧。

关于母亲,无论是在母亲生前还是身后,我已经用那略显笨拙的笔触书写过许多关于她老人家的文章,这其中有相当一部分见诸报端。此外,像是《怀念母亲》《怀念母亲(续)》《妈妈的手》《就这样来吧去吧——我的2005》等还成为我2014年结集出版的《人.书.生活》一书中的重要内容。每当闲暇或者思念母亲的时候,我都会情不自禁地拿出书来翻阅,重温那些记录了母亲点点片断的文字,从中回忆起那曾经经历的或美好或困苦或忧伤的时光,仿佛从中又看见了母亲的音容笑貌。

回首我半个多世纪的人生,父亲和母亲在我的成长过程中都起到了非常重要的作用。尤其是母亲,她对我的影响足以支撑了我整个的精神世界。之所以我从初中时代就能经常写一些东西并发表,还由此养成了好读书、好写作的习惯,与母亲自小对我“润物细无声”的文学滋养密不可分。母亲出身书香门弟,也是喜欢读书的人。印象最深的是,母亲曾不止一次地告诉我,她上学那会儿曹雪芹的《红楼梦》就反复读了好多遍,而且有时读到伤感时还会偷偷抹眼泪。或许是一种愿望的寄托与延续吧,在上个世纪的70年代末80年代初,各类书籍还相当匮乏的年代,母亲就想方设法给我找来各类文学作品让我阅读,使我大饱眼福。这其中就包括属于古典文学作品的《三国演义》《水浒传》《西游记》《封神榜》《说岳全传》《杨家将演义》《隋唐演义》《三侠五义》,还有冯梦龙的“三言二拍”等;属于红色经典文学作品的《红岩》《青春之歌》《红旗谱》《林海雪原》《敌后武工队》《野火春风斗古城》《三家巷》,等等。虽然到了高中和大学阶段,母亲就不怎么管我读书的事了,但习惯养成了,曾经的被动转变为现实的主动,以至于我的读书视野得到了极大地开阔和升华,而所有这一切都要感谢我最亲爱的母亲的教诲和培养。为此,我也希望自己能像母亲那样,将好读书的习惯一直传承下去,这就是我现在为什么愿意每天晚上花费一定的时间,去给我才上小学一年级的儿子也是母亲的孙子——梦儿,读《中国童话》《三国演义》《西游记》《水浒传》《安徒生童话》《格林童话》《一千零一夜》《百家姓》等各类书籍的原因。

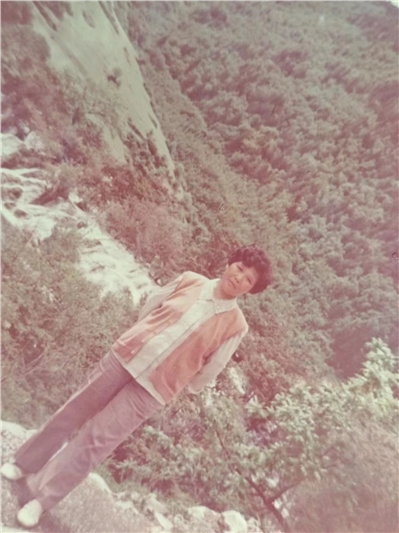

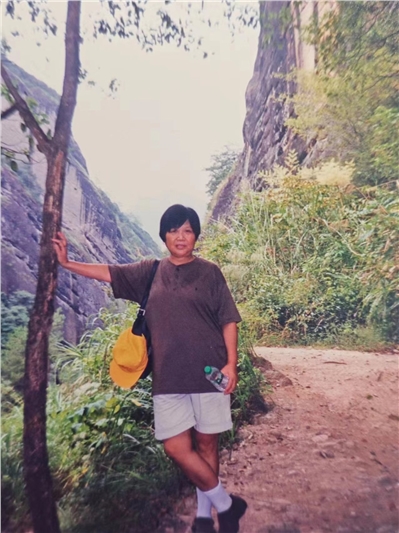

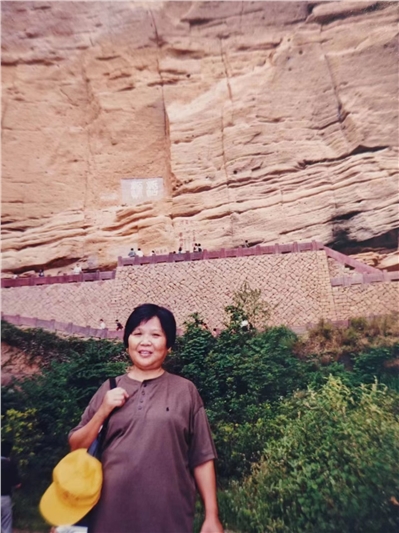

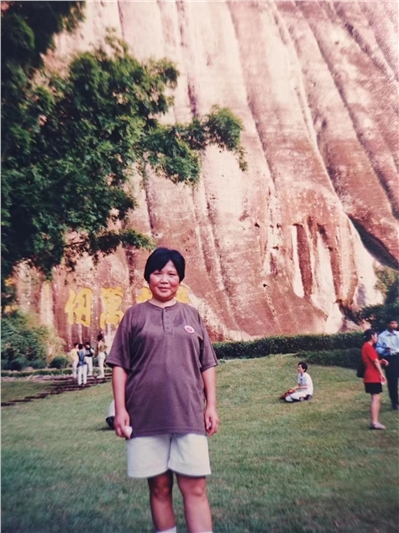

在我的印象中,母亲的身体其实还是非常不错的。虽然听父亲说,母亲在生我和弟弟的时候受了不少的罪,但我眼中的母亲还是捧捧哒。记得上个世纪90年代末,我刚从重庆江津调到厦门不久的一个国庆假期,单位组织去武夷山游玩,母亲也跟着一起去了。抵达武夷山后的第二天上午,当我艰难登上天游峰顶时已累得气喘吁吁,而母亲却完全像没事人一样,她见我累得那番“熊样”,还专门去给我买了两个茶叶蛋补充能量。2002年以后,妈妈的身体似乎开始出现了异样,一个明显的变化就是散步时会莫明其妙地突然跌倒;吃东西时还经常被呛到。起初对于这些现象,我总以为是母亲不小心,甚至还埋怨母亲,但后来反思,感觉这些都是母亲生病前的征兆。到了2006年以后,母亲的身体状况就每况愈下了,虽然多方求医,但却始终不见效果。2007年11月,我将父母亲从重庆接来厦门同住,主要是希望厦门温暖的气候能给母亲的病带来一些好的转机,然而美好的愿望最终并未化为现实,相反地,母亲的身体是越来越差,从能坐轮椅出行到只能长期卧床,从面色红润略显臃肿到脸色苍白皮包骨头,从能说会写到说不出话来甚至连握笔都困难……。可以说,母亲的最后一两年是非常痛苦的,不仅是身体上的折磨,更为残酷的是心里明白却有话说不出,更无力表达。从那时起直到10年后的现在,作为儿子的我仍然为母亲所遭受到的磨难感到非常内疚,内心也十分不好受。不管怎么说,母亲是在厦门过世的,我未能照顾好母亲,未能让她老人家安享晚年。某种程度上,这也成为我心中一辈子的痛与罪。

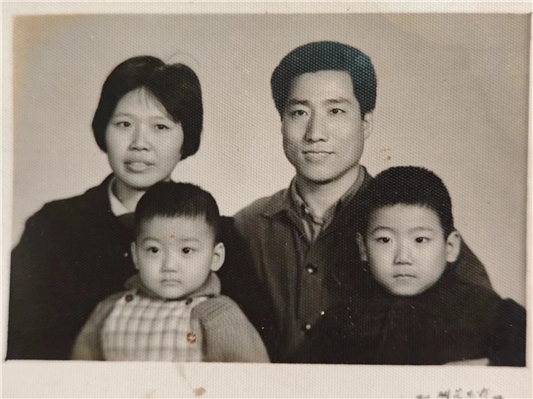

母亲去逝后的这些年,为了纪念她老人家,我也努力地去做了一些事情。总的来说,就是希望由此能得到一个心灵上的慰藉。一是在2011年4月正式将母亲的骨灰由厦门薛岭山公墓骨灰寄存室迁移至重庆江津临峰山公墓安葬。关于母亲的安葬地,最初的打算是想将母亲安葬在厦门的,但多方权衡,并尊重父亲的意见以及母亲曾经的想法,最终还是决定让母亲长眠于她为祖国的“三线”建设奉献一辈子的地方。母亲的墓地是父亲和弟弟负责选定的,背倚江津德感临峰山、面朝滚滚长江,倒也是一个不错的地方。江津德感可以说是母亲的第二故乡,60年代中期,父母亲响应国家号召,义无反顾地来到这里开荒建厂,为祖国的“三线”建设添砖加瓦,奉献了自己的青春乃至生命。乍看起来,将母亲安葬在异乡的江津,似乎没能做到落叶归根,但面对着工作生活近40年的土地,又何尝不是另一种方式的落叶归根啊!更何况古人早有诗云:“青山处处埋忠骨,何须马革裹尸还?”对于成千上万未能落叶归根的“三线”建设者们来说,这又何曾不是一种高尚情怀的真实写照呢?!毋庸讳言,曾经有一段时间,我是羞为“三线”子弟的,认为像我们这样的“三线”子弟都是一些没有根的人。然而,随着岁月的洗刷和磨练,我渐渐体会到作为“三线”子弟的骄傲与可贵,更为当初的那些幼稚想法深感可耻。二是精心挑选并制作了《永远的怀念》《无尽的思念》两册照片书,将母亲个人以及全家的照片按一定的逻辑顺序进行排列组合并置于其中,使之成为了凝固了的记忆,珍贵的“传家宝”。同时,我还把自己所保存的几十封母亲写给我的信件全部扫描成了电子文档,加以永久珍藏。每当重温母亲这些时关心、时鼓励、时鞭策、时批评的信件时,仿佛又回到了旧日难忘时光。在写这篇文章的时候,我又特意在电脑中找出以前母亲写给我的信来读,不经意中看到1993年9月17日寄自大连的这封信,其中对我的严厉批评令我汗颜:“……就说你的习惯吧,如果是我可能也不会容忍。你自身有很多坏习惯,一是感情太粗糙,对人不知关心体贴、态度粗暴(这是现代女性最不能容忍的);二是生活太无规律(这些你自己应清楚);三是处理能力较差,等等。……”面对母亲的这封信,抚今追昔,真是感慨万千……。三是于母亲离世当年的9月23日,首次在“天堂纪念网”上建立了可以永久追思母亲的纪念园地——“妈妈——袁芳纪念馆”(http://imgs.waheaven.com/TT540817029)。近10年来,这里成为每周我与母亲交流谈心最为便捷、顺畅的通道,通过“时空信箱”给母亲写了550余封信件,仿佛母亲并没有离去,她只是在一个美丽的地方远行……。

10年的时间不长也不短。现实很残酷,对于我来说,终己一生,实际上也是没有几个10年可以消耗的了。但对于此,我一点也不感到恐惧和惊慌,因为我知道,有生的终结也就意味着来生的开始,而真正到了那时,我至少可以再次见到我最亲爱的母亲了,这又有什么好害怕的呢?!如今的我,除了隐隐地还有点无法割舍对梦儿的牵挂,生怕他未来的路不好走以外,有的时候我甚至还会有想早一点见到母亲的念头,期待着与母亲重聚的那一天……。

是谓十年祭,献给我最亲爱的母亲。

公安机关备案号:44040302000222

公安机关备案号:44040302000222