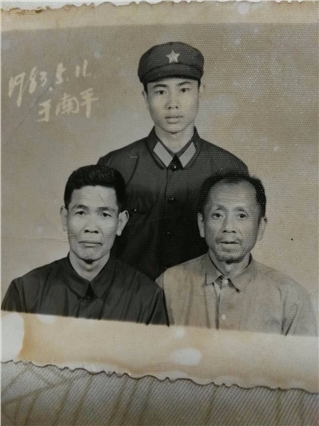

一家三代人的革命

一家三代人的革命

我的老家在平和县芦溪镇秀芦村东溪(又名:小芦溪呩下、粗坑、顶夯),地处永定、平和、大埔、南靖的交界处。当时那里原始森林茂密,沟壑纵横,各村来往都是崎岖山路,地形象个葫芦:进口只有一条羊肠小道,两边悬崖峭壁,古木参天。那里仅有我一户人家。

当年,芦溪镇秀芦村的老百姓很苦但革命热情很高。一九二六年朱积累派陈彩芹,利用陈氏宗亲关系,前来我老家宣传革命主张。一九二七年就有大批的有识之士加入到轰轰烈烈的革命洪流中。在陈五屘同志(历任秀芦乡农民协会主任、芦溪区苏维埃政府主席)的带领下、陈水角、陈长办、陈三钓、陈石发、陈水泉、陈水仙等许多革命先辈在积极发动群众组织秘密农会,领导农会开展抗租抗粮抗捐斗争,组建农民自卫武装常备队(工农赤卫队)。一九二七年冬,我爷爷陈秀加(1896-1931)也参加革命斗争,历任秀芦乡秘密农会会员、工农赤卫队队员,工农红军芦溪游击队战士。一九二八年三月八日随部参加平和农民武装行动,参加攻打九峰镇(平和县城)的战斗。随后编入工农游击队参加反“清乡”斗争和创建小芦溪革命根据地的游击战争。一九三一年四月在反“围剿”战斗中被俘,在芦溪镇狱中因酷刑折磨壮烈牺牲,解放后被追认为“革命烈士” (摘自:《红旗跃过汀江—闽西南苏区闽籍烈士126、127》)。

(摘自:《红旗跃过汀江—闽西南苏区闽籍烈士126、127》)。

秀芦村的革命运动,惊动了地方当局,出动军队和地方民团二千多人,于1930年4月初九(立夏日),对秀芦村进行了第一次围剿,实行烧光、抢光、杀光的三光政策,持续一个多月,造成“庚午惨案”。给秀芦村苏维埃政府党组织造成了毁灭性的打击,解放后仅秀芦村被追认为烈士的就有35人(详见平和县芦溪镇秀芦村下圩烈士亭烈士名单)。

1938年永定县委书记江亚岩到秀芦地区恢复党的工作,在我家建立了“地下交通站”,我的父亲陈海澄成为地下交通员。

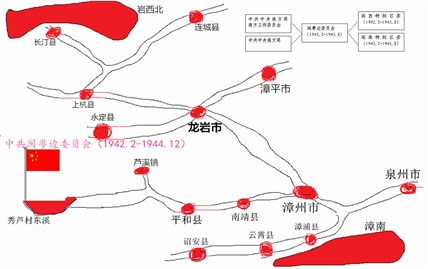

1942年2月,南方局南方工作委员会委派朱曼平同志在我老家秀芦村东溪成立“闽粤边委员会”。书记朱曼平,副书记张昭娣。由南方局直接领导。1946年11月,根据南方局的指示,“闽粤边委员会”升格为“闽粤赣边区工作委员会”,魏金水为书记。一个省级的组织机构就这样在平和县芦溪镇秀芦村东溪诞生了,它就是“闽粤赣边区工作委员会”的发源地。(摘自:《闽粤边委及地方军事组织》)

1943 年 10 月 7 日,在魏金水同志的关怀下,闽粤边委员会在平和县芦溪镇秀芦村呩下成立了“闽西南武装经济工作队”,由刘永生任总队长(摘自:柯永麟的《经工队挺进南》)。

在此期间,我父亲陈海澄负责交通通信,伯母叶槽负责运送粮食,堂哥陈族肯负责放哨。因我父亲工作认真细致,经验丰富,1944年3月经组织批准同意加入闽西武工队,并担任武工队负责人。队部设在秀芦石硿组楼仔内。武工队成员有陈新寨、陈仁义等八十多人。1946年,我父亲在永定江亚岩介绍下光荣地入了党。由于闽粤边委及经工队都在秀芦东溪开展工作,我们家成为党领导机关的活动场所、联络站、哨所。闽粤边委员会书记朱曼平的一对儿女也寄养在我们家,儿子叫朱宪平,女儿叫朱怀英。永和埔县委书记林胡鳅的儿子林其华寄养在我姑妈陈亚细家。

1951年,朱宪平已经九岁,妹妹朱怀英也已七岁了。朱曼平的夫人林素兰在一位警卫员的陪同下,把这对儿女接回广东与父母一起生活。林其华则留在我姑妈陈亚细家(摘自:《秘密收养革命后代》)。

1946年5月份,省保安团吴子高营长带兵驻防秀芦。当他掌握我家大量的参与革命的证实材料之后,吴子高在对我父亲的审讯过程中,用了灌肥皂水、电击、毒打等酷刑,我父亲始终坚守秘密,确保党组织安全。先后被保安团吴子高营长、庄育麟连长罚款两次,共计当时纸币100万元。父亲并没有因此而屈服,反而更加坚定了他的革命意志。1947年元月间,他被任命为小芦溪支部书记,陈新寨、苏振曼分别担任组委和宣委(摘自:《扑不灭的星火》)。同年驻防芦溪镇秀芦村保安团吴子高营长为断绝闽粤边委员会党组织的粮食来源,带兵一把火将我们家烧毁,把我们一家人赶出秀芦村东溪,迁往秀芦村石硿(现是老区基点村)。

解放后,我父亲陈海澄历任芦溪区副区长、平和第八区(长乐)任组织委员、平和下寨区区长、带领全县民工团到闽江水电站搞建设任民工团政委、平和长芦林场任副场长、芦溪公社党委副书记等职。文化大革命期间,因蒙受不白之冤,1976年7月被错误判刑。1982年2月平反后在平和县芦溪镇继续工作,直至1983年5月离休。离休后享受县处级待遇,行政15级工资(摘自:平和老干局陈海澄的档案资料)。父亲的一生,是革命的一生,光辉战斗的一生。他把毕生的精力,无私地奉献给了中国人民的解放事业。

堂哥陈族肯生于1934 年3 月16日,他成长在一个革命家庭里,从小就受到一代无产阶级革命家的影响,热衷于革命工作,为闽粤边委员会放哨、送信。在一代无产阶级革命家:邓子恢、谭震霖、朱曼平、刘永生、魏金水、卢叨、王直、熊兆仁等的教导下,使他很快成为一名坚强的无产阶级革命战士。

1947 年堂哥陈族肯刚满14 岁,便加入革命队伍,党派他到广东省汕头陆军学校学习,学习结束后,他被安排在闽粤赣边委员会工作。在朱曼平同志的领导下,他树立了革命理想,忠于革命、忠于人民。为党和人民做了大量的工作,为建立新中国做出贡献。

1948 年,在永定县老吴仔与陈古老同志,负责电台的收发报工作,与敌人斗智斗勇,努力完成党交给他的光荣而艰巨的任务,几次用生命保护了电台。

新中国成立后,他跟随刘永生、魏金永同志到福州工作。1952 年党保送他到福建人民革命大学学习。毕业后被安排到龙岩专署机要科,在龙岩专署工作期间,他无私无畏、淡泊名利、刚正不阿、敢于直言,在工作中虽受到一些挫折,但正直刚毅的性格并没有改变。

“文革”期间他受到迫害,蒙受不白之冤,与许多老干部的经历一样,遭受不公正的待遇。在极其困难的情况下,他与当时“靠边站的卢叨同志促膝长谈,互相勉励,始终相信党、相信人民,保持一个革命者的本色。

1979年,王直、熊兆仁同志到小芦溪视察老区工作时,他如实反映老区贫穷、落后的现状。王直老将军参加全国第五届人民代表大会时,根据堂哥陈族肯所反映的情况,写成提案,引起中央领导对老区工作的重视。党中央为让王直同志的提案能在全国各地实施,改变革命老区贫穷、落后的面貌,要求省、地、县各级政府成立“老区办”,并拨出专款为老区人民解决用电、道路等问题,扶持老区人民发展经济,帮助老区人民走上脱贫致富的道路。

1984 年,堂哥陈族肯出席福建省老区工作会议,会间他向邱锦才同志反映:其本人和一些老干部因在“文革”期间受到冲击,尚未得到妥善安排的情况,得到邱锦才同志的重视。会后,邱锦才同志向省有关领导反映了情况,使全省一大批老干部陆续走向工作岗位。

1985 年,陈族肯同志从永定轻工业局调入霞寨镇人民政府工作后,他始终保持艰苦朴素、廉政为民、大公无私的工作作风。不倚老卖老、不摆架子、不摆资历、团结同志。努力树立人民公仆的光辉形象,为发展霞寨经济,构筑和谐社会,做出应有贡献。

1985 年,陈族肯同志离休后,热衷于家乡的公益事业,仍为建设社会主义新农村发挥余热。陈族肯同志的一生是革命的一生、奋斗的一生。

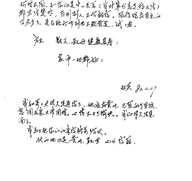

我们一家三代人在祖国最艰难的岁月里,为国家、为人民默默奉献着自己应有的力量。解放后,我们一家的革命业绩得到了党和国家认可,发给了我们一张奖状: 。如今,我们一家人每当看到这张奖状都感到无比自豪。

。如今,我们一家人每当看到这张奖状都感到无比自豪。

公安机关备案号:44040302000222

公安机关备案号:44040302000222