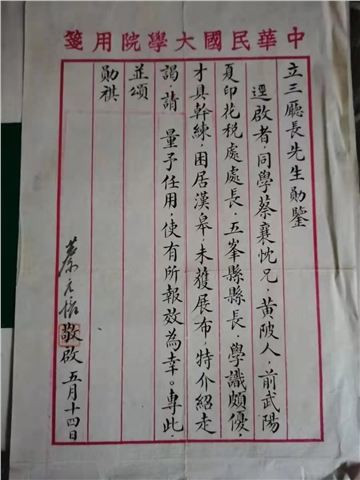

忆良师益友严立三先生

忆良师益友严重先生

韩浚

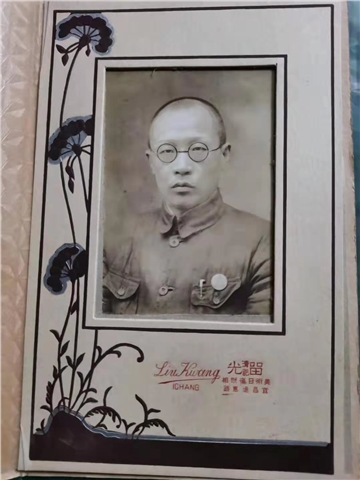

严重(立三)先生是我的良师益友。他与世长辞已40余年了,然而他的音容风貌至今仍然萦绕在我的脑际。他那治军严谨、从政清廉的精神,光明磊落的性格,朴实无华、淡泊自甘的生活态度,冰雪般高洁的情操,使人深深地崇敬和怀念。在旧中国,象先生那样出污泥而不染,廉洁自持,不计名利,嫉恶如仇,以国家民族利益为重的人,实在是不可多得的。所以过去人们称他为湖北的“三怪”之一(严立三、张难先、石瑛统称“三怪”),他怪就怪在很多方面与众不同。他爱憎分明,治事严谨,廉洁奉公。北伐以后,他辞去二十一师师长时,节余下来的20余万元经费全部交公。对个人的名利,从来置诸脑后。他国家民族观念强烈,爱国主义思想浓厚,只要是对国家对民族有利的事,无不锐意为之,虽赴汤蹈火在所不辞。而且他从不计较个人恩怨。

我同严先生认识是在1924年以前。当时,我在李济深西江善后督办公署任少校课员。后来,我进了黄埔陆军军官学校第一期当学生 ,严先生当时是军校的军事教官。在此之前,严先生毕业于保定陆军军宫学校第五期。在保定军校时,他同邓演达的关系很深,他们对当时北洋军阀分裂割据,丧权辱国罪恶统治,深恶痛绝。他们具有一个共同的抱负一一反帝,反封建,反军阙。因此,他同邓演达结合刘宏宇等人,成立了一个组织,公开的名义是一个纯学术性的团体, 表面上研究军事理论和技术,实际上是进行掩护反对北洋军阀统治的政治活动。这个组织,直至他们在保定军校华业后依然保持着。邓是广东人,在粤军方面有些关系,后来邓到粤军第一师当团长,也就引荐严去当了营长。陈诚这时就在第一师当连长。当时李济深是第四军军长,兼粤军第一师师长。

黄埔军校是1924年创办的,这所学校是国共合作的产物。孙中山先生总结过去反对帝国主义和军阀的民主革命屡遭失败的教训,认识到关键在于没有掌握自己的武装力量;而要掌握革命的武装,首先就要造就真心的革命军事干部。在中国共产党的建议下,成立了黄埔陆军军官学校。当时许多革命的爱国志士,纷纷投奔黄埔;邓演达、 严重就是这时离开了粤军第一师,首先来到黄埔军校的,他们两人先后分别担任了总队长、教官,主任等职。

黄埔军校第一期招收学生,正取三百多名,备取一百多名,成立了四个队,一,二,三队编的是正取生,第四队是备取生。备取生的素质当然要差一些。为了教好第四队,必须选派一个好的教官到该队去当队长。当时严重,陈继承,刘峙等人都是教官,可是大家认为严重是教官中出类拔萃的佼佼者,他无论在学识、军事理论和技术方面的素养都算得上是一位好教官,于是决定选派他去。严到了笫四队,由于在教学上对学生的要求极为严格,所讲的课一定要学生真正懂了、接受了,才算尽到了自己教学的贲任,所以经他教育的第四队学生,在军校第一期各队中受益最大。第一期结业后,他当了总队长,不久就当了训练部主任。教官是讲战术的,总队长要管四个队,训练部要抓四个队妁军事训练,严重既是总队长,又是训练部主任,这一下四个队的学科,术科都要一起管起来,可真够他忙的。加上严先生一丝不苟的认真精神,简直就没有一点空闲,白天不在讲堂就在野外,不在这个队就在那个队,晚上还要编写各种教材。教员上课,队长教术科,他发现不对就立即纠正。他常说,我们作为一个教育者,对于受教育的人,一定要负责教好,不然就是没有尽到我们的贵任,他们将来出去都是要带兵打仗的,我们不能贻误他们。对于学生做的动作有不对的地方,他也是从不放过,一定要反复做对了为止。他这样的严格要求,受到了大家的一致敬重。

严先生的生活是非常刻苦的,夏天一件汗衫破得补了又补继续穿,工资他自己用得很少,家庭生活也很节俭,学生有什么困难。他总是慷慨帮助。 对于学生不好的表现,他必予以严厉的指责和劝勉,但是总是晓之以义、感之以德。所以,尽管他的责备是非常严厉的,而受到责备的人,则对严先生愈益尊敬。他这种俭朴的生活作风是一贯的,就是以后当了师长,他的生活依然保持着黄埔的作风未变。

黄埔军校的政治部主任是周恩来先生,聂荣臻当过秘书,政治部的干部都是共产党员,队长、区队长中,有的是党员,学生中也有不少是党员。当时党的方针是尽量在学生中发展党员,前提是为了两党的合作。严在黄埔期间,对黄埔学生中的共产党员,他是知道的。他信仰三民主义,内心里对共产主义并不赞成。但是对国共两党的合作,他是同意的,因为国共两党的合作才出现了革命的新局面,面且这是孙中山先生的主张,他认为中山先生的意志是不能违背的。当时在黄埔两党的党员之间,斗争虽然很尖锐,并未发展到表面化。严先生对国共两党的党员是同等对待的。

1925年,严先生出任二十一师师长,他曾向蒋介石保荐我和孙树诚,关鳞徵三人充任营长,但前两人均被蒋勾掉,只保留了关麟徵; 因为蒋介石知道我和孙树诚两人都是共产党员,不允许到部队带兵,

严当师长时,做到人事公开、经济公开。在人事方面,他师里三个团长李求森、孙常均、陈诚,他认为都还能干,所以放手使用;在经济方面,每个连里都成立有伙食委员会。在他离师长任时,把节余下来的20余万元全部交出,这在国民党的部队是很少见的。 从来一些部队长离开部队时,不仅没有经费节余,都是亏空走路。独有严先生却与众不同。他对部队的管训是严格要求的,但绝对禁止体罚,不准打骂士兵。他认为兵是教好的,而不是打好的。他主张各团竞争,但强调团结,共同前进。一次,我因有事要回湖北一趟,向蒋介石请准了假后,我去告诉严先生,他让我坐下等一下,说有一封信交我路过南京时带去。正当他伏案写信时,有人在门外喊“报告”,进来的是陈诚。陈进来后取下帽子毕恭毕敬地站在一旁,严未叫他坐,陈也就不敢坐下,由此看出他对部下的要求是很严肃的。

由于严先生对部队训练有方,所以部队的战斗力很强,他带的二十一师,北伐时归东路军白崇禧指挥,由广东、福建、渐江,一直打到江苏,一路无坚不摧,无攻不克,打了许多胜仗。据说二十一师加入东路方面作战时,每次都是哪里需要攻坚,二十一师就被派到那里去,那里就转危为安,转败为胜。所以人们评论,二十一师是一支能打硬仗的部队。

北伐以后,1927年,二十一师驻防苏州。蒋介石这时在南京成立了国民政府。 蒋本来就知道严重与邓演达的历史关系,同时还知道,在黄埔军校时,最受学生尊敬的,除了周恩来主任,就是邓演达和严重。正是因为学生对严重非常亲近,这也引起蒋对严的嫉妒,想到让严掌握兵权,终究是个心腹之患,必须借故解除严的兵权。这时,陈诚以浙江同乡的关系,备受蒋的青眯,蒋已有意让陈诚接替严的师长职务。严已看出蒋的意图,无意恋栈,所以他就拂袖而去。本来严先生对蒋早就有所不满,特别是对蒋发动“四·一二”政变,制造国共分裂感到痛心,现在正是求去之时,于是称病请假,蒋介石假意慰留,请他到南京任职。严光生勉强在南京就任了很短时间的军事厅厅长,不久即辞职上庐山隐居去了。

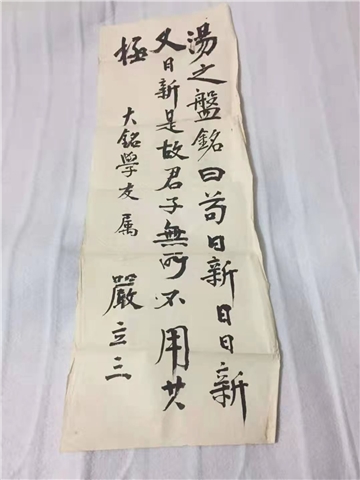

他在庐山生活很清苦,住在太乙村,杜门谢客,一心读书。他住的房子堆满了书籍,他写过一本《<礼记·大学篇>考释》早年由商务印书馆出版,颇受读者欢迎,我到庐山去看过他两次,每次去随带一点烟酒食品之类的东西送给他。记得有一次去看他,带了几瓶酒,两支火腿等物,这次他同我谈了很多,对蒋个石哪些事情做得不对的,他不同意等等。他以为我当时还是共产学员,其实,我在上海组织黄埔革命同学会,发宣言反蒋是早些年的事。上庐山去看他的人很多,送东西送钱给他的,他一概不收,至于蒋介石送的钱,他更是不要。只有严逍鹏、袁守谦和我三个人赠送的东西,他才肯收。因为我和严逍鹏当时都没有担任实职工作,袁守谦当时的地位也不很高;只是我们三人与他比一般人更为接近,印象较深。蒋介石到庐山去找过他,当蒋介石从前门进来,他就从后门出去,避而不见。 他对当时的局势感到灰心、失望,所以在庐山一住近十年,宁可过着贫困清苦的生活,也不愿趋炎附势,随波逐流。

1937年,日本帝国主义发动了侵华战争,中华民族处于生死存亡的关头,战火己经烧到了沪、宁一带。这时,像先生这样一位民族意识很深的爱国主义者,也不能安心地在庐山呆下去了;恰巧蒋介石派人请他出山,他认为,自己是一个中国人,又是一个军人,国家到了危亡之际,应该尽到一个中国人的责任和军人的天职,因此欣然接受了蒋的邀请。他到南京要求带兵去前线打仗,可是蒋介石找他出来,并不是要他带兵打仗,而是要他去湖北省当省主席。严说:“我是一个军人,要我带兵打日本侵略者是可以的,要我当省主席,我干不了。”几经周旋之后,严先生意识到:国难当头,不干不行,个人恩怨得失,应该在所不计。于是他向蒋介石提出: “主席由别人当,我愿到湖北助一臂之力,尽一份贲任。”1937年11月,国民党行政院发表严为湖北省政府民政厅长兼保安处长。1938年6月,湖北省政府改组,陈诚兼主席,严为民政厅长代理主席。如果不是因为抗战,严先生是不会出山的。他回到湖北以后,对地方治安工作十分注重,在他兼任保安处长时期,保安部队最多的时候达到13个团。后来湖北大部分地区沦陷,他考虑到养活这么多的部队,鄂西北老百机负担太重;因此将保安团缩编,两团并成一团,减少一半。

1938年8月,敌人逼近武汉,湖北省政府西迁宜昌,严暂留武汉,省政府迁宜后,驻韩家坝,离宜昌20余里。省政府秘书长柳克述擅自决定,征民工6万余人大兴土木,修建安韩公路(从宜昌对江安安庙起至韩家坝,共20余里。此路自省政府迁宜后已扩建成三米多宽的人行大道,现要重建成通汽车的公路)。因而受到省政府委员张难先,建设厅长石瑛的坚决反对,他们认为安韩路已扩建成人行大道,无重建汽车公路的必要,况武汉已危在旦夕,宜昌非久留之地,如此大兴土木,劳民伤财,于心何忍。严先生知道此事,异常震怒,不考虑柳是陈诚的亲信,坚决加以抵制,结果路停止修了。严先生这种坚持人民利益而无所畏惧的精神,实在是令人敬佩。

1939年夏,国民党行政院正式发表严立三代理湖北省政府主席。我交卸了四十八师一四四旅旅长职务,准备出国读书;如果出国不成,就进陆军大学。所以到重庆找蒋介石,主要是要点钱。这时严先生也到了重庆,他同我谈过两次话,劝我不要出国,同他一道回湖北去。他说: “你是湖北人,到湖北为桑梓服务,共赴国难,也可以替我帮忙。”言词恳切,语意深长;当时说得我十分感动。一天,赵志垚(后来任湖北省府财政厅长)忽然打电话给我,我不认识他,我对他说: “你电话打错了吧?”他说:“我是陈部长(陈诚此时任军委会政治部长)叫我打电话绐你的,他请你明天吃饭,地址在求精中学内陈部长公馆。”接过电话后,我思想犹豫了一阵,究竟去不去呢?在黄埔第四期时,我当军官第一团连长,陈诚当炮科大队长,我们仅仅相识,并无多少接触,离开黄埔20余年毫无交往,他为何请我吃饭?考虑结果,决定还是去一下好。第二天我去了,陈果然住在求精中学。我同他谈到想出国的事,他说:“现在正在抗战的时候,你是军人,需要大批的人工作,怎么你还往外面跑呢?至于你想出国读书,等到抗战结束后,我保证有机会让你去。”正要吃饭时,张厉生(当时任军委会政治部副部长)、严立三也先后来了。我们一面吃饭一面谈,陈诚又劝我说:“严先生回湖北去,你就去湖北给他帮忙吧!“大家这么一说,我只好决定回湖北了。

我同严先生到了恩施,严先生交给我两个任务:一、成立省地方行政干部训练团,团主任由省主席兼,由我担任干部训练团教育长,负训练的实际责任,现在就着手筹备。二、军管区司令是主席兼,由我兼任参谋长,实际负责。干训团的筹备工作进行了两个月大致就绪后,我去向严先生汇报筹备情况,并要他决定人选,他说:“你是教育长,一切事情交给你办,人选就由你自己去决定吧!”干训团按编制设立了教育长办公室(包括秘书室)、教导处、训导处、总务处、总队部。教导处长程发轫,训导处长郎维汉,总队长曹毅。机构人事安排妥当以后,就开始调训省、专署、县党政军团各级干部,分期分批轮训,每期集训干部1000多人,时间一个月,属于技术性的,根据情况,训练三个月或六个月不等。在这段时间,我同严先生接触频繁,甚至每天见面,无论是军管区征兵的问题,干训团调训的问题,谈得很多;对各种问题,严先生都谈得很细致。他任命一个县长,事前总要把对方找来谈两次以上的话,有时谈几个钟头,有时要谈上一天。他对于作为一个县长要注意的事项,一件一件谈得很清楚,主要的要求是做到廉洁,要对老百姓负责,要向民众灌输爱国的同仇敌忾思想等等。他在代理主席期间,事必躬亲,他不是跑这个县就是跑那个县去视察,不辞旁苦。郧阳有个专员叫刘翔,严先生看到此人很能干,办事精明练达,尽管有些人嫉妒他、告他,严先生排除一切干扰,仍然用他。后来告刘翔的人越来越多了,陈诚也知道了,在一次行政会议上陈诚专点了刘翔的名,要他报告工作。刘在会上侃侃而谈,谈得很有道理,陈诚听了很高兴,不担打消了原要将刘撒职查办的想法,而且后来还得到陈的重用。

1940年秋,第六战区长官司令部在恩施成立,陈诚调任战区司令官,仍兼任湖北省主席。过去,陈由于军务繁忙不在湖北,由严先生代理主席,现在既已到恩施,严先生理所当然地应该辞去代理主席职务。陈诚在接任省主席后的第一次“总理纪念周”会上讲过这么一段话。他说:“我回来正式当主席,严先生是代理主席;不是这样。过去,行政院的命令,实际上严先生是主席,我这次回来是接替严的主席的。”8月,严辞去代理主席职务,到宣恩县晒坪开垦去了。

严先生辞掉代理主席后,有一段很短的时间仍住在恩施,生活很困难。我想将他兼任军管区司令时期节余下来的公费,大约有好几百块钱送给他,他不要。我有次到他家里去看他,见他正在吃稀饭,面前只有一块豆腐乳;又一次去看他,见他厨房里什么都没有。我心里十分难过。送钱给他,他不要,想送点米给他,如果亲自送去他也不会收的。于是想了一个办法,雇了一个挑夫,先同挑夫说好,要他把两筐米挑到某某人家里去,进门后直接送到厨房撂下箩筐转身就走,不要说谁送的,若有人问就说叫送的人在后面跟着来了。挑夫将担子挑到严家,严先生见挑夫进门,马上上前盘问:“我家没有买米,你送错了人家?“挑夫一面回答,一面将米挑进厨房,转身出门走了。米放在家里他也没吃 到处打听这米是谑送的, 也未问出个结果。 隔了一些天,我到他家里去,他向我提起这件事,我说别人怕你不收,所以不敢说,你不管是谁送的,既是送给你吃的,你就把米吃了吧。严先生当过几年师长,两任民政厅长,又代理了两年多省主席;一旦下来,依然是两袖清风,一贫如洗,甚至连衣食都不周全。在那个时代,象这样廉洁自重,刻苦异常的人物,确实令人崇敬。

不久,严先生离开恩施,到宣恩县晒坪开垦,那里环境更为艰苦。以后又到宣恩县城中学义务教书。校长炒两个鸡蛋留他吃饭,也被他谢绝。1942年,严先生当选了国民参政会参政员。1944年秋病重,送恩施就医,医治无效,与世长辞。严先生虽然早已离开人间,但他那种高风亮节和炽热的爱国主义精神,却永远铭记在我的心中。

抗战胜利后,1946年初,我同王耀武(时任第四方面军司令)去山东,路过武汉,特意去看望严师母。只见严夫人住在一间很小的旧屋子里,室内仅由两块板子搁成一张床,铺上两条旧被,一个破桌子,两条板凳;此外,什么都没有。 我们感到很寒心。我同王耀武商议,计划办一所“立三中学”,既可以纪念严先生,又可以解决严夫人的生活困难。王耀武先去山东,我暂留武汉进行筹备。我们筹集了3000多万元捐款,王耀武和我、胡琏、李天霞、李弥等每人出500万,宋瑞珂300万,找徐会之、阮齐、贺有年三人商议,他们只愿出几万元,为此事我还把徐会之骂了一顿。当我找教育界知名人士一谈,觉得办一所中学颇不容易,只好作罢。又设想办一个“立三图书馆”,找当时的湖北省主席王东原拨房子,王也答应了,但仔细一考虑,办一个图书馆起码图书要有10万册以上,加上设备、管理人员等也不容易。图书馆办不成,钱在我手里,想来想去只好为严夫人买一栋房子了。一次我去看李晓园(书城)先生,听说我们要为严夫人买房子,他很坦率地表示,“我这房子有人愿出2500万元买去,还差点钱正在筹款,你们要买我就不卖给别人了,你们只拿2000万元,另外500万就算我捐的一份。”房子谈好以后,我打了一个电报给王耀武,他也同意了。我把严夫人安排好了以后,将剩下的1000多万元,作为严夫人的生活基金,交由徐会之、阮齐、贺有年三人保管,我就离开武汉了。

(张泉记录整理)

韩浚,字仲锦,湖北黄冈人,黄埔军校第一期毕业,抗战期间先后曾任湖北省军管区参谋长、湖北省行政干部训练团教育长,以及三团湖北支团部筹备主任,抗战胜利前后任国民党军第七十三军中将军长,现任湖北省政协专员,常务委员。

公安机关备案号:44040302000222

公安机关备案号:44040302000222