发布时间:2016-02-07 12:59:45

发布人:

您的纲举大儿

在MAO时代,广大老百姓生活在食不裹腹、衣不遮体、连基本生活物资都十分紧缺、匮乏的悲惨状况。现在的八O、九O后们听了可能难以置信:我的许多农村同学、农民家庭们即使千辛万苦,也是瞎折腾,无法过上好日子,他们三、五个月能够打回牙祭(吃肉),就算很不错了,半年一年也难得吃上一次鸡鱼。

然而,我的家庭却是不幸中的万幸,父母那时的工资加在一起,总共有一百元左右,我们双职工家庭平均每周、最多半月就能打上一次牙祭,农村的同学们羡慕得口水直流。

又逢春节,猴年将至,我们中小学时期和爸妈一起过春节的前前后后,象幻灯片一样,一幕一幕浮现在我的眼前……

早在除夕前一、两个月,妈妈就开始作过年贮备了,先先后后,或从集市上高价买进一些“黑市腊肉”,或从双河、渠马供销部门工作的亲属、朋友那里“开后门”,买来一些平价肉,然后将这些肉一条一条地抹上食盐,高高地挂在屋顶的横梁或绳索上。

妈妈还先后买来两、三只活鸡,一些草鱼、鲤鱼、将其宰杀后抹上盐巴,放在搪瓷缸子或瓦缸里面,有的留着自家用,有的用于正月初几去高阳舅舅或姨妈家拜望时送礼。

妈妈还买来一些花生、芝麻,然后将一些未剥开的花生炒成“香花生”,再将另一些生的花生米做成油炸花生米,并将一些花生、芝麻捣碎成为粉末,再和白糖、红塘均匀地搅拌成汤圆馅。

虽然爸妈对家里的开支各有分工、各有重点,记得在文革中期生活物资最紧迫的年月,有两、三年,爸爸也管起了过年的“闲事”,从远在江口区后耶镇供销社工作的天村幺爸那里“开后门”,买回了将近二十几斤猪板油(含一些腊肉)

至少还有一个多月才到大年初一,妈妈就提前为制作汤圆粉作准备了:将大约20—25斤的糯米和粘米混合在一起(糯米和粘米大约是4:1,有的年份就全部用糯米,不用粘米),倒进一个大瓦缸或者一个大木桶里,然后倒进清水(水位高出米位5—10个厘米),然后,每间隔大约5—7天,再换一次新鲜水。

……,时间一天天过去,离除夕只有5—8天了,爸妈一年一度的又一次辛苦的体力活儿到来了:将经过20—25天后泡涨的米桶抬到渠马二姑家里或者玉龙旁边的庙弯,借用他们的石磨将米水混合物磨成粉末,爸爸站在那里一圈一圈地推磨,有时是单独一个人推,有时有二姑或别人帮忙和爸爸一起推,妈妈则坐在那里一小瓢一小瓢地往磨里添米,我们几个孩子那时年龄都很小,帮不上忙,只有干巴巴地站在旁边观看。

等到将一大桶水米慢慢磨完时,爸妈已经累得气揣吁吁,筋疲力尽。

休息足够后,我们全家人再将装满水米粉的大布袋子抬回家里,将大袋子高高地吊起,下边放上一个大木盆用于接水。

只过了不到两、三天,大袋子里面的绝大部分水分都已渗出,妈妈便吩咐我们小孩一起,将袋子里面的汤圆粉一块一块地取出来,捏成半个巴掌那么大小,一颗一颗地放进旁边的大簸箕里,再将簸箕抬到阳光下边或通风之处。

转眼间,到了腊月二九、三十,爸爸、妈妈在准备制作年夜饭了。

和许多家庭一样,爸、妈一般是按照体力活、技术类烹调活进行分工的。

爸爸主要负责劈材、搬运水煤、杀活鸡宰鲜鱼、整理大件家具之类。

妈妈则负责切菜、炒菜,各种烹调技巧活儿。

我们每年团年饭时,最先都没有忘记请已经去世的列祖列宗、爷爷奶奶、外公外婆“回家”团聚,等他们“吃”完“走”了,我们自家才开始用餐。

在各种各样的丰盛菜肴中,除了鸡鱼、粉蒸肉、炸扣(类似广东的梅菜扣肉),我记忆最深的就是妈妈制作的称为“喜沙肉”的这道肉菜:将一片片优质肥肉中间夹上一层“梦馅”,然后在蒸笼里面蒸熟,那种肉和馅的口味简直妙得无以言表,我之所以称之为“梦馅”,因为那种口感是我多年来在外地吃到的无论是月饼里面的豆沙或其它什么这馅那馅都根本无法比拟的。

其实,早在年夜饭之前,上午、或整个下午,我们几个孩子就一边陪伴在妈妈身边,一边站在香气扑鼻的锅边,欣赏着妈妈的烹调成果了,妈妈一边将包裹着苕粉、土豆粉、淀粉、调料的瘦肉坨坨往油锅里放,一边将已经熟透的肉坨捞出来放进大盘子里面,妈妈一边炸肉一边叫我们随便取食(称为炸肉、滑肉),……..,我们偶尔也会“谦虚”地说,还没到吃团年饭的时候呢?妈妈则说,现在是吃,等会也是吃,…….,往往是,还没等到团年饭,我们就已经吃了个半饱,等到真的团年时,已没有多大胃口了。

大年初一早上,我们穿上新衣新裤新鞋子,和爸妈一起包汤圆,长辈十分尊重我们的个人意愿与口味,既准备有芝麻花生和糖馅的甜汤圆,也有肉馅、姜葱花椒味咸汤圆,爸妈叫我们任吃任选,吃个够,劝了又劝,叫再加两个。。

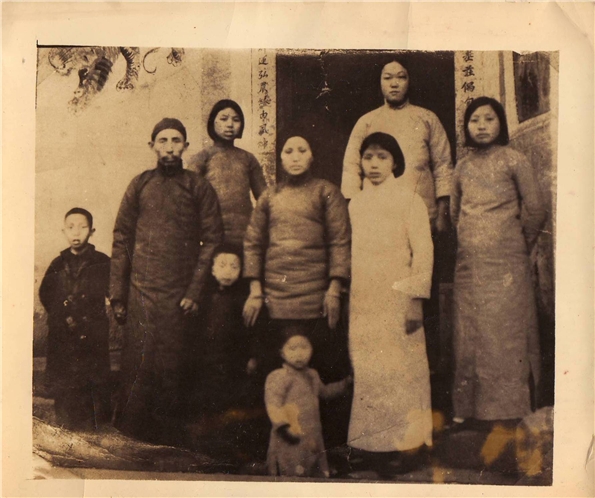

遗憾的是,“文革”浩劫毁灭中华文化、文物古迹和中华传统,那时的所谓“红卫兵”大搞“破四旧”,烧庙宇、灭祖坟,许多中华伟人、名人的古迹、古墓就是在那个年代惨遭破坏的。我的“湖广填四川”入川先祖(1683—1769):其墓地历经两百年风雨巍然不动,历经太平天国、义和团和民国时期军阀混战的种种战乱也毫发无损,令我几千名海内外刘氏后裔万分心痛的是,这坐辉煌的古建筑也是在“文革”初期的“破四旧”、“学大寨”、“建农田”运动中被毁坏了。所以,受政治大环境影响,和全国几乎所有家庭一样,在我们小时候没有在正月初一去拜祭祖墓的记忆。直到文革结束才恢复这一中华优良传统,我们春节前从外地上大学回到家里,爸爸每年都带着我们上山去拜祭一个个祖墓或祖墓遗址。

小时候的每年正月初二、初三,往往是妈妈带着我们“回娘家”,去舅舅和姨妈家里拜年,在各家累计至少要呆上五天、六天才会回来。

时光易逝,转眼间,一晃就是几十年。

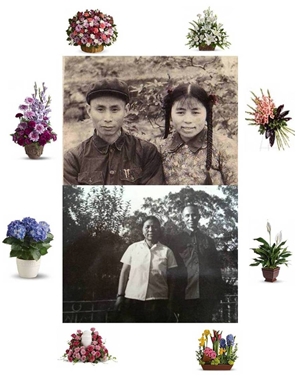

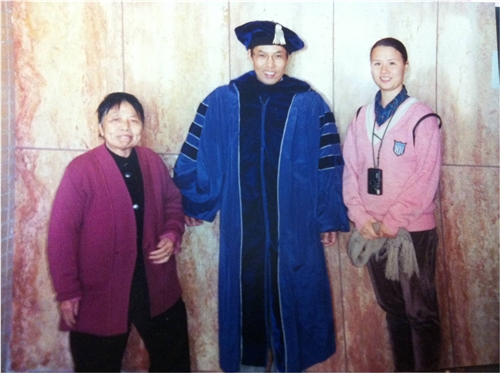

又逢猴年春节,无限思念已经远去天堂的父母,谨以此文纪念我的双亲。

- 上一篇:送别妈妈的哀思

- 下一篇:十分想念您:离别我们整整两年的妈妈!

到过这里的访客更多>>

公安机关备案号:44040302000222

公安机关备案号:44040302000222