去留機緣一線間

李海默

去留機緣一線間

——談談馬非百與沈剛伯的不同歷史抉擇

在此我想談談民國時期兩位比較優秀,但也不是十分出名的歷史學家對於赴台一事的不同認識及其歷史下場,也許通過這,我們能明白更多的歷史細節。

一位是馬非百,此公湖南人,生於1896年,1919年進入北京大學文科學習,1926年進入黃埔中央軍事政治學。![]()

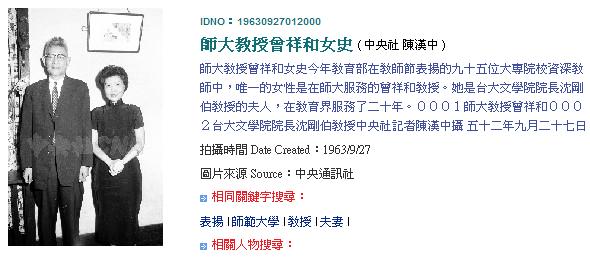

校任政治教官,後又歷任國民黨河南省党部委員等職務,河南、山西等大學歷史系教授,其中1946至47年間一度經傅斯年介紹給北大校長胡適,安排在北大秘書處工作,1948年河南大學遷往蘇州時,他就任河大蘇州辦事處主任,據他後來的自述稿,1949年初傅斯年出任臺灣大學校長,要馬非百去當教務長或總務長,並希望立即起飛赴台,被馬非百“堅決予以拒絕”;另一位是沈剛伯,也是1896年生,湖北人,曾留學英國攻讀西洋史,1927年歸國後先後擔任武漢、中山、中央、金陵等多所大學史學教授,1948年應當時教育部長朱家驊之邀至臺灣大學,任文學院院長兼歷史系主任(當時沈氏本應胡適邀請北上教學,後為朱家驊力邀去台),1950年台大校長傅斯年病故後曾一度代理台大校務,至次年錢思亮就職台大校長止,台大公祭傅斯年的大會便由沈剛伯以代校長身份主持。

就二人的學術造詣來講,不好比,都是各自領域的專家,馬主攻秦漢史,沈主攻世界史,都算是學術有根底,研究有心得的角色,如果僅站在49年這個分水嶺上看,馬非百可能要比沈剛伯要更勝一籌,但此後的歲月裏,沈剛伯明顯受惠于相對比較安定的學術氛圍,不但自身的研究有所長足進取(不過李敖等學生一直對沈的學問絕不認可),而且培養了如逯耀東等一流的史學接班人才。就二人後來的歷史命運來講,諸君也能猜到,馬自1957年“反右”開始即受衝擊,顛沛波折,直到文革結束後才在中華書局平平安安地離了休,而沈雖活得不如馬長(沈1977年病逝,馬1984年病逝),卻是相當的風生水起,不但1954年與在台歷史學家組織中國史學會,被推舉為該會第一屆理事會之理事長,而且與胡適關係密切,儼然臺灣島內文史界的權威大老之一。

馬、沈二人都是在1926、27年間開始擔任教職,說到與胡適和北大的關聯,也是馬早于沈。如果1949年馬也去台大,則與沈恰是位階半斤八兩的同僚,而且更重要的是,去台之後,亦並非整日清閒地享受著尊崇的教授待遇,同樣需要與現實政治做不懈的鬥爭與努力,只是這種努力可以讓知識份子繼續保有相對而言足夠的迴旋餘地與自全空間。

中央大學系統的人與胡適之間多保持著一定的區隔(distinction),但沈剛伯算是比較獨特的。這可能與他比一般人早渡海赴台,並因此獲得較高的學術位置相關,因為無論如何,在這南中國小小的海島上,胡適對於人文學術的影響力必將更加強烈。一方面沈氏與胡適前有淵源(1948年胡適邀請北上講學),另一方面則也是因沈氏自身所持“史學與世變”的基本見解(此義逯耀東先生陳述最為精詳,大致來說,認為政治結構瀕臨崩潰,社會組織搖動,經濟生活與禮教活動發生重大轉變之時,才是史學發生之日)決定他能夠找到與胡適學說的契合點,第三個原因即是胡適影響加強的情況下,也同時會受到更大的鉗制,與胡適處於同一陣線,某種意義上才算得是臺灣大學人文學科掌門人的風度與擔當。

他們並肩在1960年雷震案事起後做了許多挽回局面的重要工作。胡適對於雷震案的基本態度自然是期待政府能釋放雷震,取消對《自由中國》的封禁,還臺灣以思想自由和言論自由,但是,在另一方面,胡適對於雷震不斷以高姿態公開質疑蔣介石的反攻大陸和其他政策,在言論上積極向政府挑戰的作為並不完全贊同,他仍主張善未易察、理未易明,反對所謂“正義的生氣”(可參閱《追求卓越:中央研究院八十年》卷一,106-107頁)。沈剛伯與胡適抱持基本一致的見解,肩負起化解雷震案危機,同時匡扶臺灣自由思想步入“正軌”的使命。

儘管這條路走的很曲折也很艱難,但相比來說,1960年代的馬非百已是越來越身不由己,只能做一些組織上規定框架之內的研究工作。1949年前,馬的政治身份遠多於沈,但49年後,馬被迫轉為一個完全的“知識人”(尚非純粹),而沈則因世局的變遷,多次沖決政治的潮流。

我們在今天對比二人的抉擇,並不是要以古論今,生搬硬套。但正由於二人49年前行跡頗有可比照之處,我們更能從他們49年後不同的人生軌跡中,總結出歷史延展的脈絡趨勢。思考馬非百與沈剛伯的不同軌跡,我們應反問自己一個問題:在這一線之間的去留機緣裏,如果換作是我們自己,究應如何抉擇?

公安机关备案号:44040302000222

公安机关备案号:44040302000222