我当表嫂蒋方良的伴娘

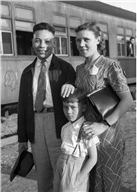

那天上午9时许,一辆轿车经过武岭门,往溪口的三里长街开过来,缓缓地开到了丰镐房门口停下,轿车里走下来两个人:男的,中等个儿,是一位标准的中国男人;跟在男人身后的,则是位高鼻子蓝眼睛的外国女人。

为了迎接儿子,毛福梅确实动了不少脑筋。事先她布置了热烈的欢迎环境和安排有序的欢迎仪式,为此还发动了不少人前往。母子相逢,对毛福梅来说,再也没有比这更高兴的事了!她仔细地打量着儿子,又听了儿子的一一介绍。当听说媳妇的名字叫“蒋方娘”时,她一愣,眉头紧锁,觉得不妥当。“蒋方娘”这个名字,是舅舅蒋介石取的。因为舅舅蒋介石认为,她今后要生活在中国,还叫什么“芬娜芬娜”的(表嫂原来的名字叫芬娜·伊巴提瓦·瓦哈李娃),不好听,应该有一个中国人的名字,所以就替她取名蒋方娘。毛福梅舅妈是一位很细心的女人,考虑问题非常周到。她说,如果家里来了许多人,都叫她什么娘的,很别扭。她思考片刻,说把“娘”字的半边“女”字去掉,改成“良”字。就这样,芬娜从最初改名为“蒋方娘”到后来定名为“蒋方良”。

毛福梅舅妈在一片欢闹声中提议,要蒋经国按照中国的风俗,举行一次中国式的婚礼。表哥蒋经国为了讨母亲的欢喜,满口答应:“姆妈,好,就照您说的办!”并表示:夫妇同穿中装,坐花轿,拜天地。这一来,毛福梅舅妈连连点头,开怀大笑,说:“这才算真正娶了一个媳妇!”

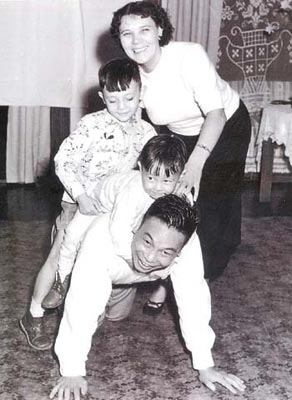

蒋经国与蒋方良举行中国式婚礼的这一天,溪口镇上又热闹起来。丰镐房张灯结彩。新娘蒋方良坐的花轿,从武岭门小洋房出发,溪口镇的三里长街上,人山人海,把溪口街挤得水泄不通。花轿抬到了丰镐房,刹时鞭炮齐鸣,锣鼓喧天。新郎蒋经国头戴礼帽,身穿长袍马褂,胸前戴一朵红花,早已在大门口迎接。新娘蒋方良穿了一件花旗袍,头戴凤冠,从轿子里出来后,在我这个小伴娘的引导下,往丰镐房客厅里走去。那天我做女傧相,也穿得漂漂亮亮;舅妈毛福梅,一身簇新的服装,显得喜气洋洋。她把儿子蒋经国重新举行婚礼的事,看得很重。

婚礼开始了,司仪高声喊道:“新郎新娘,拜天地!”于是,两人双双拜了天地。再往下,应该是“新郎新娘拜高堂拜双亲”了。可那个司仪灵活地把“二拜双亲”改成“再拜母亲大人”。这一句“再拜母亲大人”,听得毛福梅适意舒心,也令蒋经国顺心高兴。蒋经国同蒋方良恭恭敬敬地朝母亲跪下双膝,连拜三拜。

那天,我做新娘的女傧相,是受毛福梅和我母亲的嘱托,毛福梅有意把我这个十几岁的小姑娘派到他们当中,从早到晚陪伴他们,尤其是陪伴照顾表嫂蒋方良。舅妈为了照顾方良表嫂的生活,还特地请来了一位厨师做西餐。后来每一次吃饭,家里只要有表哥经国、母亲蒋瑞莲、舅妈毛福梅、表嫂方良和我几个人坐成一桌,厨师都要特地送上两客西餐,一客给表嫂方良,还有一客就摆在我的面前。其他人都吃中餐,包括表哥蒋经国在内。我第一次吃西餐,不会用刀和叉,不知道拿刀用右手还是左手,惹得表嫂蒋方良大笑。舅妈毛福梅就叫表嫂表哥教我。往往一顿饭下来,我与他们两个的感情就有所增强,交流也在加深。表嫂是说俄语的,说起汉语很别扭,我们只能边吃边做动作,来交流感情。

毛福梅舅妈要表哥举行婚礼,自然是有道理的:一是因为表嫂是外国人,外国媳妇要更多地了解中国,就必须了解中国的结婚礼仪。这些,光靠介绍介绍是不深刻的,自己参加一次,亲身体验,便永生永世难忘了。这是毛福梅舅妈想到的重要之点。二是因为表嫂蒋方良还不知道哪一位是她真正的婆婆,或者说看似知道了,却不知她在现实生活中的地位。结婚时,毛福梅舅妈坐在大堂正中,表哥表嫂对她三拜,就显示出毛福梅在他们心中的地位了。这也可以说,是树立毛福梅舅妈在表哥表嫂心目中的权威。在旧中国,婆婆在家中的权威,是独一无二的。洋媳妇要了解中国国情,必须懂得这一点。三是因为表哥表嫂也要给毛福梅舅妈一点宽慰和舒心。这次蒋经国表哥在与母亲分离12年后回国,没有先回溪口来看望亲生母亲,却先看了宋美龄,这是蒋经国的心病。毛福梅舅妈提出要他俩再按中国习惯举行一次结婚仪式,正中了表哥蒋经国的下怀。所以,那一天蒋经国特别高兴,处处都满足母亲毛福梅的要求。通过举行这次结婚仪式,舅妈心中的一切不乐,也全都烟消云散了。毛福梅的心思就是:我只要有了这么个孝顺儿子和百依百顺的媳妇,其他什么事情就都不重要了!

公安机关备案号:44040302000222

公安机关备案号:44040302000222