学术述评

洪升研究

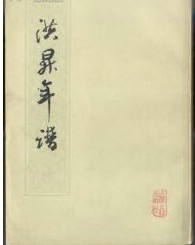

章先生独立从事关于文学史的个案研究是从1957年开始撰写《洪升年谱》而起步的,这同时也是他进行实证研究的首次尝试。尽管当时学术界已开始关注清代成就最高的两大戏曲家,但有关洪升的生平交游、思想著述等基本问题,尚无人作系统而深入的研究。为全面掌握第一手材料,他先后自费去北京、南京、杭州等地搜集到大量罕见资料,然后辨伪订误,五历寒暑,终于在1962年完成全书。该书“引用书目”达246种,通过认真考证和排比,不仅首次全面细致地胪叙了谱主的家世背景、个人遭际、思想著述、亲友关系等,而且还就洪氏“家难”、洪升对清廷的态度以及“演《长生殿》之祸”等诸多有争议的问题提出了一系列独到的看法,把对洪升及其剧作的研究推进了一大步。可惜由于种种原因,这部书稿尘封了十七年之后,才由上海古籍出版社出版。但当时仍属于学科前沿性质的成果,因而立即受到国内外学术界的高度评价,称扬它“搜罗宏富、取舍谨严、考订翔实,论证有据”,1980年版《中国百科年鉴》将其列入1979年出版的研究中国文学遗产的四部优秀著作之一。

文学史重要个案研究

“文化大革命”的结束,学术研究逐渐走上正轨之后,章先生继续瞄准中国文学史上的重要个案,上溯先秦两汉,中探六朝唐宋,下迄元明清,在一个更为广阔的学术空间上下求索,仅就微观考证而言,就发表了三十多篇论文。由于这些文章或是向既有定论挑战,或与时论相左,或发前人所未发,因而往往会引起热烈的讨论,这不仅促使本学科相关领域的研究逐渐走向深入,而且对于改革开放初期学术领域的拨乱反正和后来引导学风从浮躁走向求实具有重要意义。

一是考证《聊斋志异》的写作年代,撰有《聊斋志异三会本·新序》、《〈聊斋志异〉写作年代考》、《再谈〈聊斋志异〉原稿的编次问题》三文,指出通行的十二卷本和十六卷本都是后人所编,唯原稿本共八册,是作者按写作先后排列的,原稿中的四册虽已佚失,但通过对铸雪斋抄本的研究仍可以考订出正确的次序。然后考定该书前后写作历四十年馀,并进而推考出原稿各册写作的大致年代。

其次,还有一类是对于先秦至唐宋辞赋诗文作家作品疑案的考证。如《关于屈原生平的几个问题》、《李白的婚姻生活、社会地位和氏族》皆提出独到见解,但影响最大的还是对北宋几位作家的连环案的探讨,共撰文三篇。

章先生就文学史个案进行理论阐释是从1962年秋开始的。在这方面他最重视的,是与刘大杰先生合撰的《论金圣叹的文学批评》。该文原本是为刘大杰先生主编的《中国文学批评史》而写的一节,由刘先生改定;因全文从论点的确定到形诸文字都主要是他独立完成的,所以作为论文于1963年5月单独发表时二人一起署名,后来刘夫人李辉群女士编《刘大杰古典文学的论文选集》时则未收入。

与此同时而就古代文学一系列个案所进行的理论剖析,章先生的目光主要集中在各个案的主体(含某作家群或某个时代的作家)是否“比他们前辈提供了新的东西”,而这些“新的东西”中尤其值得重视的正是那些与五四新文学相通的各种因素。因此,其所论述也都往往与当时的主流观念相左。就所选个案的分布而言,以明清文学最多,论文达十多篇,如1983年发表的《论〈金瓶梅词话〉》和《试论凌?初的“两拍”》、1986年发表的《李梦阳与晚明文学新思潮》等。

重写文学史

二十世纪八十年代兴起的“重写文学史”的思潮,在中国大陆学术界荡漾了多年,讨论的文章连篇累牍,实践的成果也纷至沓来。章先生就是在这种背景下,于1987年承担了编写一部《中国文学史》作为全国自学考试教材的任务,随后还应邀在《上海文论》主持对古代文学重加研讨的栏目,从而开始了建构文学史的思考和实践。上述论文中,有一部分既是这种思考过程中的成果,也是在为其建构文学史作准备。随着文学观念的更新和结合一系列个案研究而进行的思考,“文学的进步与人性的发展相联系”这一理念日益明晰,最后被确定为描叙文学史的基本线索。全书竣稿后,于1993年底由国家教委自学考试委员会中文学科组专家进行审查并获通过。但后来觉得该书对自学考试不尽合适,所以干脆改作独立的著作交复旦大学出版社出版。该著以马克思主义人性观为指导,重新审视和建构中国文学史,卷首的《导论》对文学的性质和文学发展的主线都作了截然有异于国内一般文学史的深入论述,书末《终章》则讨论了元明以来的文学发展与五四新文学的关系。无论是文学史观,还是对文学史的宏观把握与微观考察,都有许多独到的认识,令人耳目一新。打破了文学史研究的旧模式,开创了文学史研究的新格局和新境界。因而在当年举行的专家研讨会上,既称它为“石破天惊”之作,也指出其不足之处。随着新书的上市流播,立即在社会上引起强烈震荡,报道评论如潮。但他很快就感到了此书的重要缺陷:没有从文学的艺术特征的角度(他又称之为形式的角度)来探讨和描述中国文学的发展,也未能较具体地显示中国古代文学与现代文学的联系。其后他读了《北京大学学报》1997年第1期发表的孙明君《追寻遥远的理想——关于20世纪〈中国文学史〉的回顾和瞻望》一文(该文既肯定了复旦版《中国文学史》的出版“标志着古典文学研究打破了旧的思维定势,完全走出了政治因素干扰的时代,使文学研究进入了自由的新天地”,又指出其“距离人们的期望尚有一定的距离”,例如“分期的标准依然是取决于王朝的更替”等),认为其批评深中肯綮。

章先生本是一位既执着地坚持真理,也敢于修正谬误的学者,通过深思熟虑之后,他毅然决定再次重写《中国文学史》。但此次的重写不仅要继续突破文学史研究中的旧模式,而且更重要的是要首先从思想观念上突破自我。因而他曾就文学的功能、内容和形式的关系、文学与人性的关系、人性的发展与文学的艺术形式及其美感的发展的关系、文学史的分期、宏观研究与微观研究的关系、古代文学与现当代文学的关系等一系列问题进行过深入的反思检讨,然后重组生力军从事新的攀登,才重新建构了独具特色的文学史体系,其成果于1998年以《中国文学史(新著)》为书名梓行于世,成为与“前著”(指复旦版《中国文学史》,下同)不同的另一著作。

公安机关备案号:44040302000222

公安机关备案号:44040302000222