陈宗器-西北荒原科学考察,成就卓越

1929年夏至1934年夏的5年内,陈宗器在内蒙古、祁连山、柴达木、新疆等沙海连天、荒无人烟、极为艰苦的地区,完成了这一地区举世瞩目的综合科学考察任务,开辟了中国西北荒原地球科学事业。

1929年物理研究所派陈宗器参加中国西北科学考察团,担任天文、地形测量工作,并兼管磁偏角的测量工作。从绥远出发经百灵庙西行至额济纳旗,沿额济纳河(弱水)南下,经肃州(酒泉)进入祁连山考察。1930年冬,由敦煌西行出玉门关至南疆测量塔里木河改道以后的罗布泊的位置。1931年夏,去柴达木盆地考察。该年冬返回肃州(酒泉)。1932年在额济纳河流域及其终点湖泊苏古诺尔(索果湖)和嘎顺诺尔(嘎顺湖)一带进行考察,1933年5月回物理研究所。

不久,铁道部组织绥新公路察勘队,瑞典人斯文赫定担任团长,陈宗器仍被聘。1933年10月从绥远出发,经百灵庙,额济纳旗、哈密、吐鲁番等地入南疆考察;由尉犁乘独木舟沿塔里木河东下,考察新的塔里木河下游的情况。1935年返回物理研究所。

这5年的西北荒原的科学考察,真可谓历尽千辛万苦,正如他撰写的《罗布淖尔与罗布荒原》的专着中写道:“罗布荒原除两极之外,可称世界最荒凉之区域”,“余等在此中旅行4个月(不足二天),并未见一人”,关于干旱无水的情景,曾记述:“自三德庙以西1000余里,尽是戈壁,水草极少,有时行200里尚不见水草,即可带之水也只能供吃喝,禁止洗涤,牲口有时干渴三四日,骆驼尚可,马便耐不住,渴死了”。

他担任天文测量工作,常要夜晚露天工作,晚上要在星光下度过,夜间天气严寒,有时严冬接连露宿数日,甚至有时因所带粮食用完,挨饿几天。

著名瑞典探险家斯文赫定对陈宗器的高度评价说:“我从来没有要求他这样做。让任何人在最热的2个月里(41℃)牛虻和蚊虫密集的地方工作,冒着日晒病的危险,那真是太残酷了”。即使在这样艰苦的环境下,一有空余时间他仍抓紧时间读书学习。

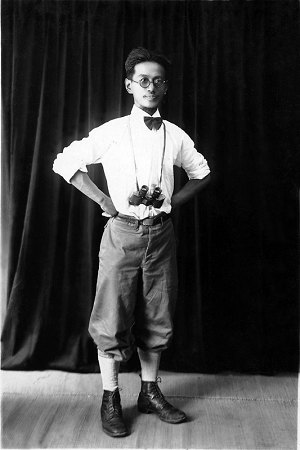

在5年的艰苦条件下完成的科学考察工作主要成就表现在:陈宗器对额济纳河流域,祁连山、柴达木及南疆部分地区,进行了地形测量,并首次精确地测量了罗布泊的位置与形状,数十年后中国科学院遥感研究所出版的“空间遥感图象的分析应用”一书,其中用“陆地卫星—1”的照片分析罗布泊第V阶段湖岸所包围的罗布泊的形状与大小,就与陈宗器当时的测绘完全一致。首次对塔里木河、孔雀河、孔达利亚河的流量进行了测量。在数年考察中,还拍摄了大量的极有价值的照片。陈宗器是当时唯一的3次进入楼兰地区的中国自然科学家。由于他在西北科学考察方面的卓越成就,获瑞典国王特颁北极星勋章。

公安机关备案号:44040302000222

公安机关备案号:44040302000222