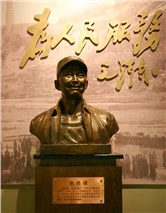

踏着张思德的足迹

阳光下,86岁的杜老迈着稳健的步伐向我们走来。岁月的风云激荡走远了,一股豪气仍留胸臆。提起全心全意为人民服务的光辉典范张思德,老人仿佛又看到昔日的战友,言语中多了几分激动:"张思德是我的好战友、好兄弟,他时时处处把党和人民的利益放在第一位。我是他年仅29岁生命的见证人,许多感人的故事我都目睹过,我要在有限的生命里学习张思德,传播张思德精神。"老人的思绪,将历史场景一一展现给我们。

杜泽洲13岁那年,父亲病逝,家中的光景一天不如一天。后来,红军从他家门口经过,17岁的杜泽洲义无反顾地进了这支队伍。这个读过三年私塾的四川娃,跟着红军踏上了南征北战的革命道路。1935年,包围万源的战斗结束后,杜泽洲因病留在了红四方面军总部通信营任班长,张思德正好也在这个班。从此,一对同乡战友并肩战斗,开始了短暂却永远难忘的革命生涯。

杜老打开话匣子,沉浸在漫长的回忆中。"在我和张思德一同战斗、生活的日子里,他那淳朴、忠诚的品德,勤勤恳恳、任劳任怨的工作作风,大公无私、全心全意为人民服务的革命精神,我至今难忘。长征途中,红军遇到无数艰难险阻,张思德三次负伤,但他始终坚信党的领导,以顽强的革命毅力跟随部队胜利到达陕北。行军途中,他替体弱多病的战友背行李、拿枪械;战斗中,他英勇顽强,不怕流血牺牲,表现了大无畏的革命英雄主义精神。"

红军长征最艰难的要数爬雪山过草地了。白雪皑皑的山岭,泥泞的沼泽地,随时会吞噬一个个年轻的生命。路上,红军战士带的干粮吃完了,战士们冒着生命危险,寻觅野菜充饥。杜泽洲发现,张思德每找到一种青草就先尝尝。一天中午,部队来到一片水草丰盛的沼泽地上。休息号刚刚传来,大家就分头去寻找野菜。战士们在水塘边看到一些长得像萝卜的野菜,张思德先拔了一棵放到嘴里。没过一会儿,他就吐了出来。急忙说,"这草有毒,大家别采!"话刚说完,他就失去了知觉,幸好抢救及时,才脱离了危险。杜老告诉我们,"张思德的心里时时刻刻装着他人,为他人付出,甚至生命,他都觉得值!"

有一次,战士小李掉进了沼泽中,眼看越陷越深,大家束手无策。紧急关头,张思德找到杜泽洲,急中生智地说:"班长,我想出个办法:我和另一位战士躺下,你站在我们两人身上,就可把小李拽出来。"按照他的办法,三个人迅速开始救援。张思德趴下了,另一位战士也趴下了,小李得救了。讲着张思德的往事,杜老回忆起自己参加革命的历程:"我从穷苦娃子到红军战士,从延安时期的一名普通警卫战士,到保卫党中央、保卫首都安全的某警卫师政委,是张思德全心全意为人民服务的精神,始终激励着我工作、学习和生活。"

进入新的历史时期,为人民服务这种春天般温暖的情意是否随着经济发展,随着现代化的高楼大厦而离我们远去?杜泽洲坚定地说:"张思德的光辉形象和毛主席提出的为人民服务精神永远不会过时!完全彻底为人民服务是我党、我军的宗旨,历经半个世纪的风雨,进入改革开放的年代,其本身的光辉不仅没有被时间的长河所湮灭,反而以强大的生命力而与世长存。当然,时代已发生了很大变化,市场经济伴生的负面影响,使为人民服务的思想面临挑战。但透过希望工程、送温暖活动、志愿者行动和不断涌现出的大批先进人物,通过广大群众揭露腐败、崇尚公正的社会舆论,充分体现出为人民服务从提出到现在,仍如奔腾不息的洪流滚滚向前。那些唯利是图、见钱眼开、损人利己6、营私舞弊,甚至陷入腐败泥潭、走向犯罪深渊的少数人,不过是洪流中的沉渣而已。正反典型事例足以说明,张思德的伟大精神,深刻反映了人民群众的根本利益和要求,张思德永远是我们学习的光辉典范。"

1983年12月,杜泽洲离开了北京卫戌区政治部副主任岗位,在北京柳荫街的一个普通住所里休养。可他并没有赋闲,而是更加积极地投入到新的事业中。他说,"江泽民总书记提出,'以科学的理论武装人,以高尚的精神塑造人',《为人民服务》这篇光辉著作就是武装人的科学理论,张思德的精神就是塑造人的高尚精神。在社会主义精神文明建设宏伟工程中,我虽然搬不动'大石头',但可以拣'小石子',只要有利于党的事业,我就永不停止。"

年逾花甲的杜老脚步匆匆,奔波在首都的城市乡村、厂矿企业、学校机关、商场公司,忆长征、讲传统,传播张思德精神,传播精神文明。180多家单位、一万余干部群众受到杜老的革命传统教育。一次,杜泽洲外出,发现住所附近的某部哨兵执勤不够严格。他立即找到连队干部,讲张思德当年为中央首长站岗时严格要求自己的故事,并把自己四十多年的警卫工作经验一丝不苟地传授给官兵,使部队受到了一次深刻的教育。从此部队聘请杜老为编外指导员,定期到连队辅导授课。杜老一边帮助指导连队的警卫工作,一边组织战士开展学习张思德活动,在柳荫街开展军民共建,促进了驻地连队综合素质的不断提高,年年被评为先进执勤连,还被总政治部授予军民共建先进单位。

柳荫街成了首都精神文明建设窗口,吸引来大批国外游客参观访问。杜老又萌生了将张思德精神传向世界的想法,他找到街道干部说:"我是红军老战士,又是张思德的战友,我请求外宾到我家中参观。这样,他们不仅可以了解中国居民的生活情况,还可以认识中国人民的精神文明。"就这样,他又当上了精神文明的"国际宣传员"。于是,来自亚非、欧美、港台等国家和地区的100多个代表团、数千人走进了杜老家的小院。张思德的名字也传遍世界。有位美国记者被张思德的精神感动了,她多次专程来北京到杜老家,请杜老详细介绍张思德的事迹。她说,"张思德的精神太好了,不仅中国需要,全世界人民都需要。"听着外国记者的话,看着总政治部颁发的全军先进离休干部荣誉证书,杜老会心地笑了。

公安机关备案号:44040302000222

公安机关备案号:44040302000222