徐永昌将军作为中国受降代表,登上密苏里舰签字接受日本投降

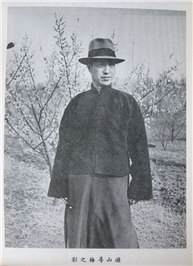

徐永昌出身晋系,抗战期间长期担任军令部部长之要职,参谋戎机;后获授陆军一级上将。与蒋介石相似,徐也有每天写日记的习惯。徐位处政治要津,政治立场亦颇持平,故其日记,对观照抗战时期国民政府高层人物的性格面相,深有助益。

譬如,徐永昌记何应钦:“何敬之平日办事都好,愈有事愈好琐事,每晚往来于说电话亦费一二小时,又随时阅看文件,(不尽紧要。)说话、听话都在匆匆,蒋先生下唯一重要人物,乃竟如此。”何在抗战期间长期执掌军政部,徐、何因工作关系来往密切。由此观之,抗战期间军政部屡受前线部队诟病,非为无因,亦非纯因派系矛盾,何的处事习惯,也颇致命。

再如,徐永昌记阎锡山:“常感到一种主张,请阎先生做,渠总是怀疑,甚而至于反驳不已,过若干时日,阎先生自将此种主张提出询余意见,此时只要答以甚好,即便施行。”②此种性格特征,近现代政治人物中所在多有,“林彪笔记”中亦有载述。

再如,西安事变后,张学良居于溪口,徐永昌亦奉召至此,彼此有颇多近距离交流。据徐日记,张由戴笠陪同,初至溪口时,“意气至豪,在渠以为极周至、极爱国,事实上则大都非是,今仍不悟。”徐对张的评价是:“思想幼稚”、“极易受环境支配,亦可以说是浮躁、无定见,苦哉。”但亦肯定张“富感情,爱国心浓厚”,惟认为此种“不愿准备、不稍忍耐,希冀一战胜人”的爱国心,“正如打吗啡以求身体健壮者”,只会“重招耻辱”。就杨虎城、张学良二人比较,徐的判断是“张躁杨私”。徐并记录:杨虎城要求西安事变善后条件之一,乃“陕变经用六百万准报销”,张学良在溪口称:“由事变起截至渠离西安两星期间,用款不过二十余万。”③

余者,如刘湘在西安事变爆发时,有援张举动,中央人员之在川者俱遭监视,徐评价称:“刘湘人妖哉!”④读鲁迅文章,徐评价称:“笔名鲁迅者做小说,颇能煽惑青年,其居心不忠厚,愤慨出于忌妒,伎俩在无中生有。使其人通显,亦不能优于汪精卫、陈公博。”⑤此类观点,今人反观,亦可见仁见智。…

1945年9月2日,徐永昌将军作为中国受降代表,登上密苏里舰签字接受日本投降

1945年9月2日,徐永昌将军作为中国受降代表,登上密苏里舰签字接受日本投降

公安机关备案号:44040302000222

公安机关备案号:44040302000222