是什么造就了齐白石?

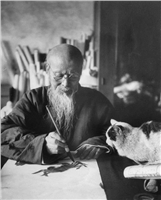

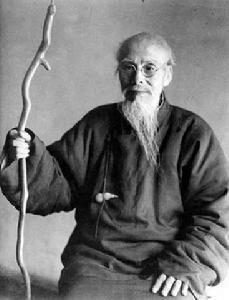

提到齐白石(1863-1957),人们首先想到的是他画的“虾”。其实他的绘画对象远不止如此。权威专家估计,现在齐白石作品的市场价是每平方尺25万元至30万元人民币,而他晚年的精品价值则无法估量。他是今日北漂族的“始祖”,59岁才定居北京,历经三朝,建国后享受到了与其他“遗老”画家截然不同的待遇,誉满京城。是什么造就了他?3月31日,深圳商报《文化广场》特邀嘉宾、中国美术馆学术一部主任、著名美术评论家、曾主编了四本大型画集《北京画院秘藏齐白石精品集》的陈履生在深圳关山月美术馆,对此作了精彩演讲。

历史之谜:为何齐白石独享殊荣?

齐白石出生在湖南湘潭一个叫杏子坞的乡里,8岁时在孔夫子像前行礼入蒙馆读书,仅一年就辍学。15岁学木匠,27岁拜画师学画,年轻时家庭生活非常困难。齐白石55岁时,五出五归家乡,也始终没有离开过湖南省境。他本不打算再作远游,但不料“连年兵乱,常有军队过境,南北交哄,互相混战,附近土匪,乘机蜂起。官逼税捐,匪逼钱谷,稍有违拒,巨祸立至”,天天提心吊胆地苟全性命。正在进退两难、一筹莫展的时候,1917年他接到樊樊山来信,劝他到京居住,说卖画足可自给。于是他迫不得已,辞别了父母妻子,携着简单行李,独自动身北上。他先是在琉璃厂南纸铺,挂了卖画刻印的润格,陈师曾见到他刻的印章,特到法源寺访问齐白石,晤谈之下,两人即成莫逆。陈师曾劝齐白石自创风格,不必求媚世俗。陈师曾所言正合齐白石心意。后来他又遇到了徐悲鸿,当时社会地位较高且具有西学背景的徐悲鸿在保守的北京画坛,面临的是“四王”遗风——平庸而保守,而齐白石鹤立鸡群,其艺术正吻合了徐悲鸿改良中国画的思想,于是三请齐白石这个“农民”到北平大学艺术学院任教授,两人之间的年龄相差30余岁,但自1928年以后,白石和悲鸿之间往来不断,而这种关系是以什么为纽带?又是以什么来维系?这是现代美术史上值得研究的一个课题。但可以肯定的是,一直到解放后,1950年4月,中央美术学院成立,徐悲鸿任院长,聘齐白石为名誉教授。就在这时,年届89岁的齐白石因转寄湖南周先生给***的一封信,***写信向齐白石致意。艾青、沙可夫、江丰到家中看望齐白石。1953年1月7日,北京文化艺术界著名人士200余人在文化俱乐部聚会,为齐白石祝93岁大寿。文化部授予齐白石“人民艺术家”荣誉奖状。是晚,全国美协在中央美院举行宴会,国务院总理周恩来出席,并与齐白石促膝相谈。10月4日,齐白石当选为全国美协第一任理事会主席。值得注意的是,当时的传统国画家不能再卖画为生,北京上海两地成立画院养了一批老画家,为何齐白石可以独享殊荣?这也是历史的一个谜。

大大开拓了传统中国画的题材

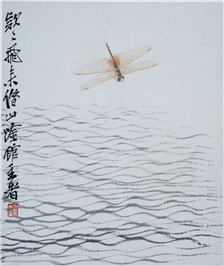

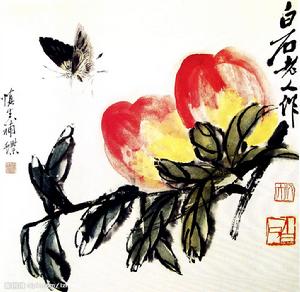

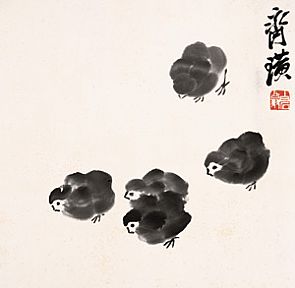

齐白石是个非常勤奋的人。为了达到理想的境界,对于许多题材,齐白石都是反复刻划,荷花、紫藤、竹子、虾、鸟、虫等,不是数易其稿,而是数十次、上百次、千万次地画,因此齐白石自己说“余六十年来画鱼虾之功夫若磨剑”,不过,他艺术风格上的独具一格,特别值得探讨。

通过绘画直观地表达思乡的情感,是齐白石艺术的一个重要方式,而在他的晚年表现得更为突出。他画儿时所用过的工具,画家乡池塘中的鱼虾,画借山馆周围的花木,也画“丰年可作菜食,饥年可作米粮”的蔬果,这一切都是一种远离家乡的思乡情感寄托。他在《白菜蘑菇图》上题:“南方之菌远胜蘑菇,惜不能还家,共老妇喜食也。”应该说齐白石画蔬果的意义不能等同于一般性的绘画表现,他所涵盖的思乡情结,超越了绘画的内容和形式。

齐白石大大开拓了传统中国画的题材,画了许多此前从来没有人画过的东西,让世人看到了艺术和生活的关系,并给画坛以一种清新的气息。他的绘画题材大致可以分花卉、梅兰竹菊松、蔬果、草虫、禽鸟、动物、水族、人物、山水、杂画、书法、图稿12部分。有客曾问白石老人,“作诗作画从何处得来”?白石老人答曰:“世间无物非诗画之料也。”而对于以画虾闻名的白石老人而言,常人最关心的也是“画虾得似至此从何而学来”?对此白石老人也是给予最基本的解释:“家园小池水清见底,常看虾游变动无穷。”

在人们的想像中,大写意往往是随意挥洒,尽兴为之,因此在认识白石老人的作画程序时,以为是不打草稿。可是在北京画院秘藏的齐白石作品中,有一批鲜为人知的画稿,不仅揭开了白石老人作画是否打草稿之谜,而且为人们进一步认识齐白石的艺术提供了第一手的资料。这批画稿有他自20岁前直至中年后临摹他人的摹本;有对景写生的写生稿;有默记印象的默写稿;有为创作而起的草稿,有勾摹自己作品而成的画稿,凡此种种,都记录了白石老人的艺术方式和发展轨迹。

构造了一代大师艺术圈的外延

1957年,齐白石在北京逝世后,国家为其组织了盛大的公祭仪式,国务院总理周恩来亲自出席,为他一生的荣耀划上了圆满的句号。此后的1958年1月,在北京举行了规模空前的《齐白石遗作展览》,进一步宣传和介绍了齐白石的艺术。不久,国家决定建立“齐白石纪念馆”,家属将《遗作展览》中的作品以及其他书画、画稿、诗稿、信札、游记、自传、三百石印等一起捐献给了国家,这之中还包括一些画具、生活用品和奖状、贺信、照片等。在筹建“齐白石纪念馆”的过程中,设计和制作了纪念馆的建筑图纸,并从社会上购买和征集了一部分作品。有关人员对馆藏的作品进行了登记编目,特别是对未纪年的作品进行了鉴定。但是后来此工程下马,给世人一个长期的等待。在“齐白石纪念馆”工程下马以后,原纪念馆中的藏品,悉数移交北京画院保存。“文革”初,又有几件被当作黑画的其他单位的作品入藏。此后这批作品无进无出,为了完善保存,北京画院封存了这批作品。

齐白石的社会影响力是方方面面的。这种影响除了他丰富的艺术和精神,还表现在他能给许多人带来生存的机缘,或就业的机会。其中,有研究者,有收藏者,有编辑者,有出版者,有造假者,有鉴定者,亦有倒买倒卖者。如此众生相,构造了一代大师艺术圈的外延。

上世纪80年代中期以后,北京画院为了应付社会所需,约挑出20件左右的书画作品供展览和出版所用。上世纪90年代初,中国艺术市场的兴起,齐白石作品的售价一路飙升,一直是这一市场中的领头羊和风向标。人们从齐白石的作品里感受到了一个又一个的奇迹,50年代十元左右一幅的身价,现在已是十万百万。在经济社会里,人们自然用一个新的标准来衡量齐白石,而齐白石并没有让新时代失望,在这新的衡量前,一次又一次令国人眼界大开。

齐白石作品真假有什么标准?北京画院保存的千余件齐白石作品无疑是最权威、最有说服力的。上世纪90年代末,人民美术出版社为了明晰真相,陈履生等人与北京画院交涉,决定对保存的齐白石作品进行分类、整理。1958年以后,北京画院搬了几次家,保存的齐白石作品一直被封存。这是一次真正的秘藏公示,包括拍照、量尺寸、记录状态等,他都从头到尾参与其中。不久,四本大型画集《北京画院秘藏齐白石精品集》正式出台,为流传坊间的齐白石作品的真伪鉴定建立了一套可靠的标准。

齐白石大大开拓了传统中国画的题材,画了许多此前从来没有人画过的东西,让世人看到了艺术和生活的关系,并给画坛以一种清新的气息。

公安机关备案号:44040302000222

公安机关备案号:44040302000222