焦急的等了几天后,北北从西安寄来的书收到了,12月23日,值得记住的一天。

这部书是刘懋功将军自传体的回忆录。书的封面显得厚重而精美,将军的一幅气势威武的照片占据了半个封面,书名是一行苍劲有力的大字:梦回吹角连营。当我把这部由中央文献出版社出版的三十万字的沉甸甸的著作捧在手里时,心中不禁猛然的颤动起来。作者在八十多岁高龄写出的这部对自己一生经历的回忆与总结的巨著,对我们后代该是怎样一笔宝贵的精神财富啊。

很久很久没有像样的读过什么书了。可是眼前的这部书,却让我有一种无法抑制的激动,那种渴望阅读的心情从来没有如此强烈!当我轻轻的翻开了书的第一页,看着“一个老战士的回忆”几个字的时候,作者和蔼又可亲可敬的身影仿佛就出现在眼前。我真的想聆听他说,说那些我们不曾知道的故事,说一个将军不平凡的一生,说一个世纪以来的巨变沧桑·····

从头到尾仔仔细细的读完了全书,心中已是感慨万千。很想写一篇读后感来表达自己的心情,无奈自己的水平有限,千头万端的思绪也一时不知从何说起,好多天以来都欲罢不能,寝食难安。我想起了《星火燎原》那部革命战争年代的鸿篇巨著,想起了无数令我们敬仰的英雄人物与他们的英雄事迹,可那些毕竟都是一些精彩的片段,而这部回忆录却更像是一部全方位、大视角,纵跨历史发展的英雄史诗,平心而论,在这之前,真的还从来没有看到过。这部书实在是太宝贵太难得了,对它做任何高度的评价都是不过分的,自然,那不是我们能做到的。我想,每一个读过它的人,都能有自己的收获,自己的感动,不是就已经足够了吗?

既然如此,那就谈一点自己粗浅的体会吧。

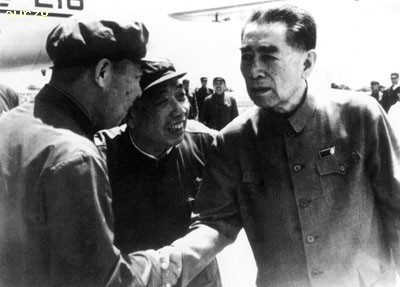

本书从1934年刘志丹领导创建陕甘边根据地开始,详细生动的描述了苏区三次反围剿、与中央主力红军会师、东征山西、西征迎接红二、四方面军、南下秦岭、收复关中、歼灭胡宗南主力、消灭青宁二马、进军河西走廊等大大小小的无数次枪林弹雨的殊死战斗;全国解放以后,奉命参加新组建的空军部队,在福建、昆明等边防前线保卫祖国领空的辉煌战绩;更加难能可贵的是作者以自己的亲身经历,客观如实的记载了林彪反党集团在空军的覆灭。读着书中那些激动人心的场面,催人泪下的情节,发人深思的感想,我们仿佛也走进了那个战火纷飞的岁月,亲历着一个个奋勇杀敌的战斗,感受着革命先驱者为了理想,舍生忘死的豪迈情怀。作者丰富的革命经历,也使他能够详细记述我党我军重要历史人物的一些情节,那些革命领袖和前辈们的高大形象在书中无处不在:毛泽东、朱德、周恩来、彭德怀、陈毅、贺龙、刘伯承、任弼时、刘志丹、习仲勋、杨尚昆、张秀山、徐海东、程子华、萧克、萧劲光、谭政、许光达、张爱萍、王震、王世泰、余秋里、刘亚楼、王首道、甘泗淇、张宗逊、韩先楚、许世友、张仲良、李德生等等,让我们读来都是那样鲜活生动,可敬可爱。所有这些珍贵的历史镜头,不仅是重要的党史资料,而且让我们看到了一幅波澜壮阔的中国革命和人民军队发展成长的光辉历史缩影。从中更加深刻的体会到革命事业的艰巨和曲折,更加切身感受到五星红旗是先辈们用鲜血染成不是一句空话。他们正是凭着艰苦奋斗、不怕牺牲、遵从使命、坚持信念、大公无私、勤政爱民这些优良的革命传统和工作作风,才取得了最后的胜利。书中给我们展示的革命思想精髓,并没有过时,在改革开放的今天,它更需要我们不断坚持继承,发扬光大!

读这部书,又好像在听作者讲述一个从放羊娃到将军的传奇故事。

作者的祖籍在陕西省澄城县,生活在一个上无片瓦,下无寸土,衣不蔽体,食不果腹的贫苦农民家庭,爷爷领着全家人为了逃一条活命,一路打工讨饭先是到了陕西的吴起镇,后又流浪到甘肃庆阳县荒无人烟的深山沟里栖身。作者八九岁起就拿起了羊鞭,十三四岁的时候,和父亲先后传染了伤寒。在他烧得不省人事时,父亲撒手人寰,他死里逃生的捡了一条小命。

1934年,刘志丹、谢子长创建的照金根据地失守后,陕甘边红军开辟了南梁根据地,作者的家乡就在根据地西部的边缘,他亲眼看见红军游击队经过他的村庄,渐渐知道了刘志丹的故事,也逐渐明白了红军是穷人的军队,共产党打土豪分田地的革命道理,经张秀山等同志介绍,他17岁时就参加了新组建的红二十六军四十二师二团,成了一名红军战士。在刘志丹领导的革命队伍中,他参加了苏区的第二次反围剿,先后经历了慕家塬、定仙焉战斗,劳山、榆林桥和直罗镇战役,负伤致残。在东征战役中又两次负伤。随后在西征战役中参加了解放定边、盐池及山城堡战役,职务也从战士、班长、副连长、连指导员、营教导员到团政委。在解放战争中,先后参加了爷台山反击战;收复关中七战七捷,荣立大功;瓦子街战役击毙敌九十师师长,受到彭德怀表扬;扶眉战役率部穿插,抢占罗局镇、眉县火车站,切断胡宗南主力西逃之路;参加兰州战役,攻占沈家岭、狗娃山,率先攻入兰州;进军河西走廊,抢占玉门油矿;先后进抵岷县、武山、修建天兰铁路。此时作者已是一个骁勇善战,战功卓著的第四军十师师长。

1950年军委决定从陆军中选调15名年轻的师职干部到空军,从此作者又开始了新的战斗生涯。先后担任第四航校政治委员;空军第三军军长;福州、昆明空军指挥所主任;南京军区空军司令员兼党委书记;兰州军区空军司令员兼党委书记等领导职务。特别是1960年受空军党委委托组建昆明指挥所,成功指挥部队先后击落8架美制无人驾驶高空侦察机和1架F-4C战斗机,并帮助越南培训飞行员,建立起越南空军部队。

在枪林弹雨浴血冲锋的战场上,作者早已将生死置之度外,每每与死神擦肩而过。但是比生与死更严酷的考验并不仅仅发生在战场上,党内的路线斗争也同样令人惊心动魄,甚至可以说是对信仰与灵魂的考验。书中记载了1935年“左”倾机会主义对陕甘边根据地的“肃反”,不仅使刘志丹、习仲勋、马文瑞、杨森、张秀山、高岗等六七百人被捕,而且在短短的半个月内,有200多名革命同志惨遭杀害。作为一个19岁的红军营教导员,作者也没有幸免的被当做“反革命”逮捕。在窑洞关押5天的时间里,遭受刑讯拷打,没有水喝饭吃,身边的同志不时被拉出去枪毙。作者抱着宁可牺牲也绝不说假话的决心,严词拒绝捏造刘志丹的所谓“罪行”。最后终于在田守尧师长的解救下,逃脱一命。

再如1959年批判“彭、黄、张、周反党集团”期间,作者参加了军委扩大会议。“当时会议的气氛已不允许说真话。我拿定主意,既然不能说真话,我就不说话;宁可不说话也不说假话!”面对彻夜轮番逼供,揭发彭总在解放战争中的所谓罪行,作者掷地有声的回答“我个人的前途不前途无所谓。党今天让我干,我就把工作干好;明天不让我干了,我回家种地去!”作者爱憎分明,光明磊落的坦荡胸襟又怎不令我们为之动容!

更让我们钦佩的是,作者临危受命南空司令员后,与林彪反党集团的亲信和主要干将江腾蛟一伙进行的怵目惊心的斗争。因为“九大”已确认林彪是接班人,黄、吴、叶、李、邱又把持着军委办事组,林立果及主要舰队成员大部分都在南空,因此斗争自然十分激烈。林彪反党集团成员不仅用“亲不亲,线上分”“认对门,跟准人”等效忠思想蛊惑人心,鼓吹林立果是“超天才”“林立果可以指挥空军的一起,调动空军的一切”,而且在行动上对作者采取架空、监视、批判、甚至杀害等手段,必欲除之而后快。作者以大无畏的革命精神和旗帜鲜明的立场同林彪死党进行了坚决的斗争,并用个人名义给空军党委写信,揭露他们的幕后阴谋,要求上级党委采取必要的组织措施加以清理。作者对革命事业的无限忠诚,正派无私的思想品格,舍生取义的大无畏精神正是在长期的革命生涯中不断锤炼、不断凝聚、不断升华、不断炫耀出耀眼的光辉。历史的云烟虽然飘逝,可是作者闪光的身影,将永久的留在我们心里。

在书中大量珍贵的历史照片中,有几张作者与妻子余群同志的照片格外醒目。可是谁又能想到他们幸福的家庭曾经遭遇了怎样的劫难?读着那些辛酸的记忆,不禁使人潸然下泪,掩卷深思。

余群同志是河南息县人,先是在开封北仓女中读书,后在北平参加党的地下交通工作,1936年加入中国共产党。1937年1月由于房东告密被国民党逮扑,但没有暴露党员身份,一个月后被释放出狱。她马上和组织恢复了联系,继续做地下军委的秘密交通员。北平沦陷前夕回到河南参加范文澜领导的战教团做抗日宣传工作。1939年经组织决定来到了延安,“女大”毕业后在关中分区妇联任主任。经习仲勋夫妻介绍,1941年与作者结婚。

1942年延安的整风运动发展到后期,康生等人大搞所谓坦白、揭发、深挖、逼、供、信等“抢救运动”,把整风引向了歧途,打击伤害了一大批干部。余群同志也遭到了不公正的审查批斗和极其恶劣的待遇,甚至在怀孕和生孩子期间,夫妻也不能见面,好几次都险些丢掉性命。直到1943年底全面甄别被抢救的干部,在高岗的介入下才恢复了清白和自由。

文革期间余群同志在昆明再次受到无中生有的迫害,被群众组织定为“叛徒”而被专政,下放到400里远的偏僻农村当农民,进行所谓劳动改造,云南省革委会还开除了她的党籍。生活的艰辛,精神的摧残是可以想见的,人已经被折磨的消瘦了40多斤,更有甚者,夫妻竟分别被组织强行谈话,勒令离婚。“九一三事件”后,在许世友同志的关心指示下,才回到了分别4年多的家中。

余群同志早在红军时期就入党参加了革命,她立场坚定、工作优异、兢兢业业为党工作、任劳任怨担负家庭重担。虽然她一再遭受错误的不公正的对待,但依然相信党,坚守共产党员的信念。在我们发自内心的对她产生敬仰和钦佩的同时,心头又怎能不感到悲伤和沉重,又怎能不祈望今后不再有这样的悲剧重演!

余群同志遭受的每次冤假错案,无疑都是对夫妻双方生活上、精神上、意志上、感情上的严峻考验。在书的结尾,作者写道“1991年9月8日,我的老伴余群同志不幸因病突然去世,使我久久沉浸在痛苦和悲伤之中。我们既是休戚与共、相濡以沫的夫妻,又是同甘共苦、志同道合的革命同志。”“我珍惜那曾经拥有过的半个世纪的生死与共、坚贞不渝的感情,它足够我珍藏、回忆终生。”这些发自肺腑的话语,如今读来又是何等的深沉和悲壮。他们并肩走过的半个世纪的风雨路,携手建立的深厚感情和友谊,留给了我们温馨的回忆、真挚的感动和永久敬仰的怀念!

刘海风同志在写的《父亲》和《再版后记》中,对将军近六十年革命战斗生涯进行了详尽的精确阐述和客观如实的评价,让人感到由衷的欣慰和喜悦。同时他对本书的出版及其现实的重要意义,也给予了恰如其分的说明。

他在全书的结尾写了这样一句话:正因为他们这一辈人有这样高贵的品德,靠了他们,革命才取得了胜利,中国才有了今天。这话说的多好啊!忘记过去就意味着背叛!让我们每一个人都珍惜革命前辈们用生命和鲜血换来的胜利成果吧,在改革开放的今天,反躬自省,继承他们的精神,发扬他们的作风,沿着他们开辟的道路,向着中国更加美好光明的未来,奋勇前行!

2009年12月23日,作者在写完这部书十年后,不幸病逝于北京。此刻我们唯一感到遗憾的是,读到他的这部传世丰功之作,有些太晚了。但我们会记住这个特殊的纪念日,会在心中永远永远怀念他!

最后就用海风同志概括父亲的一句对联来结束吧:

一生忠诚为革命赢得敬仰

两袖清风遗后人堪作楷模

公安机关备案号:44040302000222

公安机关备案号:44040302000222