国失瑰宝——怀念杨仁恺先生

93岁的文物鉴定大师杨仁恺先生驾鹤西去了。

我与杨老相识相交24年,常在促膝相谈时感受到他的亲切、和善与慈祥,睿智、幽默与严谨。听到他忽然辞世的消息,我顿感怅然、痛惜,不仅因个人失去一位值得敬仰的忘年至交,更为国失瑰宝而叹惋。

记得2005年辽宁省博物馆新馆揭幕庆典时,辽博从北京故宫博物院将《清明上河图》借回展览,杨老兴致勃勃地欣赏了展品后,我指着络绎不绝涌进展场的人们对他说:“这么多观众都来看您多年前亲手鉴定出的名画真迹,您一定很欣慰吧。”

“我是百感交集啊!”杨老说:“看到大家这么珍爱书画国宝,我觉得我们收藏《清明上河图》这样的传世珍宝太少了,很多流失到海外的传世珍品,要想方设法让其早日回归!让博物馆里有更多国宝供大家观赏……”

这是杨老的心里话,我不止一次听他这样说过。

2002年冬,杨老刚从洛杉矶归来不久,我为写作《国宝鉴定大师杨仁恺》开始对他进行系统采访。当时,他拿出洛杉矶版《国际日报》给我看,只见整版刊登着他访美的消息与照片,通栏大标题是“大鉴定家呼吁流失海外书画国宝早日返乡”。那一次,他是应邀去作书画鉴定与讲演的,他在讲演中呼吁海内外炎黄子孙共同努力,让流失的文物逐步回归祖国。他对《国际日报》记者说:“我每次出国访问,总要找机会寻宝,去看那些至今仍然有家不得归的国宝。我真心希望,这些流落在海外的文物,就像浪迹天涯的游子,能有回家团聚的一天……”

杨仁恺先生这样说,也是这样做的。

2000年8月,应菲律宾华侨庄万里先生子女的邀请,杨仁恺飞赴马尼拉庄氏“两涂轩”鉴定庄万里生前所藏书画。庄万里生前藏品甚丰,仅书画就有数百件。当年已是85岁高龄的杨老不顾酷暑劳累,拿着放大镜一件件仔细鉴定,鉴定出宋元明清书画珍品达百余件,杨老的敬业精神令庄万里的子女深受感动,不久,他们就遵照庄万里的遗愿,将200余件文物无偿捐献给祖国,交由上海博物馆永久收藏。同年12月,这些书画珍品作为上海博物馆专藏公开展出,杨老又不顾路途遥远奔赴上海参加剪彩,拳拳爱国爱宝之心,苍天可鉴。

自1988年首次访问狮城新加坡后,杨仁恺先生的学识与品格就受到新加坡友人的盛赞,新加坡政府新闻和艺术部还礼聘杨仁恺为国立博物馆顾问。当时,享誉国际的新加坡指画家吴在炎年届耄耋,他创办的“三一指画会”将我国传统的指画艺术推向了全世界。他听说杨仁恺先生是研究指画的专家,并出版有研究清代著名指画家高其佩的专著,便请杨老到指画会作关于高其佩指画艺术的学术报告,并郑重聘请他为指画会顾问。从此,杨仁恺与吴在炎先生和“三一指画会”交往频繁。几年前,吴在炎先生去世,其遗嘱中特别写下将珍藏的175幅指画精品全部捐赠给由杨仁恺先生担任名誉馆长的辽宁省博物馆,这不仅丰富了辽博的书画馆藏,也为中新两国的艺术交流写下了难忘的篇章。

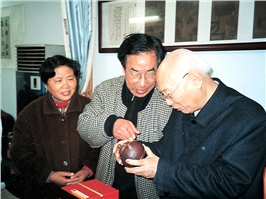

经过两年时间采访、搜索素材和伏案笔耕,2004年我完成了《国宝鉴定大师杨仁恺》一书,辽宁人民出版社决定精印出版,以此向杨老90大寿献礼。杨老一生从事文博事业,其求真求实的学术品格和扎实严谨的治学精神、其丰富的人生阅历和用30年艰辛笔耕完成的《国宝沉浮录》以及富有学术开拓价值的《中国书画鉴定学稿》,是《国宝鉴定大师杨仁恺》一书的生命与血肉。也正因此,这部传记出版后得到文化界与读者的喜爱;去年12月29日,还获颁第三届中国传记文学(长篇)奖,这是对杨老一生奉献于祖国文博事业的成就与人品的褒奖。从北京领奖返沈,我就想把这个喜讯快些告诉在医院养病的杨老。然而,病重的杨老已神志模糊,不能接待看望了。他自2006年夏秋之交因病住院,待到去年精神已好了许多,没想到冬日里他病情加重,竟使我再难谋面将传记获奖的消息告诉他,是个深深的遗憾。

杨老于1月31日凌晨辞世后,他的女儿晓青告诉我,当杨老病危之际,她已将这个讯息告诉了杨老,这使我稍为释然;扼腕叹息之际吟成小诗以志不忘之情——

文史巨擘驾鹤去,

辽海呜咽悲别离。

国失瑰宝梅欲落,

德望留芳情所依。

公安机关备案号:44040302000222

公安机关备案号:44040302000222