回忆姥爷(作者:兰生)

四十六年前的今天,也是这么一个夜晚,北京长安街华灯齐放,全国人民沉侵在迎接国庆,准备"十.一"庆祝游行的气氛中。而我的姥爷,一位六十六岁的老人,竟在这天走完了他人生最后的路程,告别了病床旁的亲人,与世长辞了。

听母亲讲,我姥爷早年毕业于北京大学法律系。抗战前,长期做律师工作,“七.七事变”时,便投笔从戎,在国民党52军爱国将领关麟征部下任上校秘书。为了抗日,跟随关将军转战南北。在闻名中外的台儿庄战役中,姥爷被任命为军法处处长,亲临前线、督军奋战,为战争的胜利,立下了汗马功劳。后来,看到国民党政权的日益腐败,姥爷便离开国民党部队,在石家庄地区开始做律师工作,并担当了我党抗日刊物《商报》的法律顾问。期间先后掩护和帮助过许多中共高级干部,例如:山东省付省长李在温、国务院秘书长陶西晋、中共北平市委组织部长刘汉平等同志。充分体现出姥爷是位追求正义、支持革命的爱国人士。

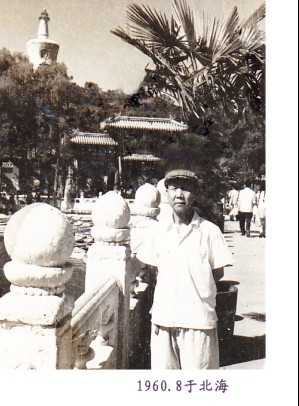

解放后,姥爷在中央最高人民法院工作,并执有由董必武(当时董为院长)颁发并签署的“审判员”的委任状。后来姥爷还被天津文史研究馆聘为馆员,选写过许多珍贵的历史文献。

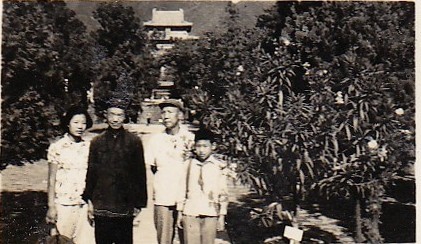

一九六六年春节前夕,我第一次来到北京,在一个四合院里,见到了想往已久的姥爷,姥姥及两个姨姨和两个舅舅。姥爷是一位德高望重,心怀坦荡 ,才华横溢,慈祥善良的老人。姥爷晚年的生活极其简单,除了读书看报外,就是在院里种些花草树木了,那高高的葡萄架也是姥爷亲手搭建的。他热爱生活,酷爱家庭。但时常让他放心不下的是,远在兰州的大女儿(我的母亲),及上海的大舅,开封的三姨。这次见我来到北京,别提心里有多高兴了,好像见到我就如同见到了我母亲一样。

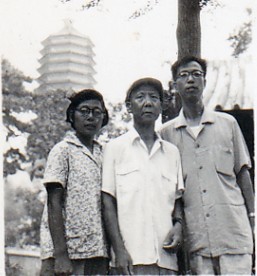

一九六七年九月,正值文革时期,我和其他红卫兵一样,串联来到了北京,并再次见到了姥爷,但此时的姥爷由于身患重病、身体已极度虚弱。没想到,此次见面竟成了我与姥爷的最后诀别。弥留之际的姥爷,对我们这些儿孙依然是念念不忘。我深深地知道,此时的姥爷是多么渴望:在闭眼之前能最后再看一眼大舅、三姨和我母亲啊。

姥爷走了,走的是那样的匆忙,我还没来得及和他老人家好好聊聊,也没来得及和他老人家尽享亲情,姥爷就已离我们远去了。

我怀念姥爷,这么多年来,他的音容笑貌,犹在眼前,他的精神风范永远为我们所敬仰,他对后人的嘱托,是永远鼓舞我们向前的力量。

我愿他在天之灵,永远安息!

外孙:兰生

2013年9月30日于青岛

公安机关备案号:44040302000222

公安机关备案号:44040302000222