李崇淮:“两通起飞”的首倡者

2008年5月19日上午9时许,率先提出武汉“两通起飞”战略构想的著名经济学家、武汉大学教授李崇淮,安详地坐在沙发上离去,享年92岁。21日,国务院总理温家宝、国务院副总理李克强、原中央纪委书记吴官正送来花圈,表示慰问。

梦断清华 转学耶鲁

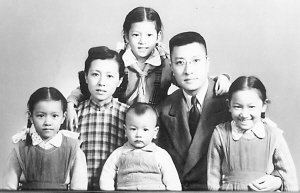

李崇淮,1916年出生于江苏淮阴一个教育世家。其父李荃,字更生,曾于辛亥革命后一度当选江苏省议员,后成为苏北有名的追求革新的爱国教育家。1927年,毛泽东在武昌农民运动讲习所时曾特意表扬李荃是爱国教育家。

李崇淮从小非常勤奋,成绩一直不错。扬州中学以数理教学见长,在这里求学期间,热爱自然科学的李崇淮如鱼得水,数理化成绩名列前茅。

一次,当他观看了一部介绍爱因斯坦相对论的科普电影之后,兴奋得无法入睡,躺在草地上,萌生了做一名科学家的理想。18岁的李崇淮顺利考入了清华大学物理系。1935年,青年李崇淮热血沸腾投身到“一二·九”爱国学生运动中,他的奖学金被停发。经济困难导致营养不良,加之操劳过度,他患上肺结核,不得不辍学回家休养,科学家理想就此梦断清华。

1938年夏,李崇淮转入华西协和大学研修英国文学,开始关心欧美先进国家的社会现状。通过比较研究后他觉得,中国社会贫弱和政治腐败的根源在于经济落后,而纯粹的自然科学和文学是缓不济急的。因此,李崇淮下定决心,转向攻读经济。1941年夏,他以优异成绩从华西大学经济系毕业,并被特别授予国际斐陶斐荣誉学会金钥匙奖,供职于重庆交通银行。

1943年,政府放开自费留学,在交通银行任职的李崇淮递上了留学申请,获得批准后赴美国耶鲁大学攻读经济学硕士学位。1946年,李崇淮奉中国交通银行之召,从美国旧金山乘船返回中国。

此时,美国新任驻华大使司徒雷登正好前往中国上任。两人同乘一船。

李崇淮正在甲板上凭栏远眺时,引起了正在甲板上散步的司徒雷登的注意,于是大使先生先向他打招呼:“您好!先生是中国人吗?”猛然听到有人用稍带江浙口音的汉语普通话问候时,李崇淮大吃一惊。他向大使先生作了简略的自我介绍后,便被邀请与大使先生一道用茶。两人谈得甚为投缘,最后相互交换了名片,并口头相约回到中国之后,在共同的事业上相互支持。

“两通起飞” “三不”治学

1946年,李崇淮回国任交通银行汉口分行襄理,在时任武大经济系主任张培刚的邀请下,同时执教武汉大学经济系,之后再也没有离开过这里。他曾兼任中国民主建国会第五、六届中央副主席,第六、七、八届全国人大代表、第七届全国人大常委会委员,兼任中国民主建国会中央名誉副主席。

从1983年到1997年,李崇淮连续当了15年全国人大代表,他每年领衔和会签的议案都在10件以上,最多的一年多达17件。而且他的议案命中率极高,几乎达到百发百中,因而人们赞誉他为“议案专家”。他的经典上书包括:1993年,建议把多党合作和政治协商制度写入宪法。1997年10月,李崇淮与武汉大学教授、经济学家辜胜阻和法学家王曦联名上书,建议把邓小平理论、“依法治国”、“以公有制为主体,多种所有制经济共同发展是我国社会主义初级阶段的一项基本经济制度”写入宪法。2001年7月,建议把“三个代表”重要思想写入中共党章。

1983年,在经过大量调查后,李崇淮率先提出武汉市“两通起飞”战略构想:以交通包括运输和电讯和流通包括商流、物流、金融和信息流促进武汉、湖北乃至华中地区经济发展,受到国务院和武汉市政府的高度重视。这一构想在武汉的经济发展和现代化进程中发挥了重要作用,对全国的改革开放也产生了积极的影响,使半个中国为之活跃起来,一时间,大连、青岛、连云港、张家港、宁波、泉州、汕头等沿海中等城市的政府有关部门,纷纷前来武汉学习“两通”起飞的经验。1984年6月29日,时任武汉市市长吴官正在新闻发布会上发表“敞开三镇大门,繁荣城乡经济”的谈话,采用了李崇淮的“两通起飞”的提议。他指出武汉应以两通为翼,以工业为主体,有条件成为中部地区的多功能经济中心,以此带动并促进武汉、湖北以及内地有关各省的经济发展。1985年1月25日,武汉市人民政府特为此向李崇淮颁发“第一号嘉奖令”。这可是武汉市人民政府成立36年来颁发的“第一号嘉奖令”,这也是建国以来中国教育界人士第一次荣获大城市政府颁发的嘉奖令!后来,李崇淮又因此而被《武汉改革志》列为第一号“改革人物”。

“‘两通起飞’作为一根红线,一直贯穿武汉改革发展的全过程。”原武汉市政协副主席胡照洲表示,李崇淮在武汉改革开放中做出了重要贡献。“当时,中央提出改革开放以后,市委市政府在思考武汉的出路在哪里,全市上下进行了一系列的研讨和调查。当时提出了很多观点,都有道理。”胡照洲说,在这个讨论中,只有李崇淮先生提出的“两通起飞”的提议最为具体、最符合当时中央精神,而且这种思想很好地结合了武汉的历史。

“不唯老师是从,不唯多数是从,不唯名人是从。”是李崇淮的治学座右铭。

武汉大学金融系教授黄宪是李崇淮的学生,他对李崇淮的“三不”治学原则印象深刻。1982年,李崇淮提出“黄金非货币”的观点,遭到当时学术界的普遍反对,让李崇淮在学术界备感孤独,“有点孤军奋战”。有一天,他对刚刚留校的黄宪说,“你和我一起研究这个吧。” 年轻的黄宪直率地回答老师,“我对这个领域不熟”。李崇淮误解为黄宪胆小怕事,随即拿出中央领导的来信。大意是,有关“黄金派”和“非黄金派”是纯粹的学术之争,不会上升到政治领域。

李崇淮还是最早探讨股份制的学者之一。1984年7月30日,他在长江日报上撰文《应组织和发展社会主义集体所有制的股份公司》,提出从股份制经济本性看,它有两重性。在资本主义制度下,它嫁给资本主义,可以姓“资”;在社会主义制度下,它嫁给社会主义,应该姓“社”。李崇淮出版了第一本关于股份制的书,当时省委表示认同。他还主编了《股票基本知识与实践》,被誉为“建国以来我国关于招股集资方面第一本专著”。 “不过我爸不买股票,他说过,赞成投资但不赞成投机。”李崇淮的女儿李珞岚说。

1984年11月,李崇淮又提出了《加快金融改革步伐的十点设想》,其中第一条就是:“在以中心城市为依托的经济区内建立起以中国人民银行为核心的多层次的横向金融网络,适当减少金融体系的纵向行政干预,加强金融网络的横向经济联系。”1998年11月,这一设想已在朱镕基总理的亲自过问下付诸实施了。其他九条设想,更是早已先后得到实践。距提出上述“十点设想”之后仅一个月,李崇淮又在国内理论界较早发表了《大力发展第三产业,势在必行》的理论文章。如今,国内新的经济增长点一半以上已来自第三产业。

仁心宽厚 敢讲诤言

“竖起脊梁担事。”李崇淮一直以父亲生前座右铭来激励自己。据李崇淮家中的《家庭纪念册》中记载,12岁那年,李崇淮放学回家撞见继奶奶和邻居来家打麻将。他二话不说,上去一把就掀翻了牌桌,从那时候起,家里从未有人再摸麻将。

1988年3月25日,第七届全国人民代表大会第一次会议上。会议代表李崇淮发现,坐在主席台上的邓小平在抽烟,便在一张纸条上写下“小平同志,请不要吸烟”,然后将纸条递给了旁边的工作人员。没过多久,主席台上的小平同志笑笑,掐灭了手中正燃着的香烟。给小平同志递纸条,也正是他“不唯名人是从”的人格平等精神和对人民领袖挚爱真情的自然流露。

而在生活中,李崇淮却又是个宅心仁厚的人。与李崇淮先生比邻而居的,是他的好朋友、著名经济学家、武大教授谭崇台老先生。两人有着60年的世交。

谭崇台感慨:“李崇淮老先生对人真是宽厚。即使对那些在文革时期曾经批斗过他的年轻人,在评职称要出国的关键时刻,他总是公正地保荐。”

对于这个问题,李崇淮的大弟子黄宪教授曾经专门跟谭崇台的儿子谭力文教授讨论过:“为什么像李老这样的老教授,总是很无私地帮助年轻人?”谭力文认为,老一辈的这些学者不仅学贯中西,在学识上博大精深,更重要的是,为人处世仁心宽厚,他们心境很高,“对被年轻人超过,从来都很高兴。”“李崇淮老先生对学生的关怀、对教学的专注,是我们这些后辈老师永远的榜样。”

公安机关备案号:44040302000222

公安机关备案号:44040302000222