曲波-爱情故事

曲波的创作曾得到他的妻子刘波的大力帮助。刘波是曲波青年时代同生死、共患难的战友,是一位医务工作者。她除完成本职工作外,还对曲波的创作积极参加探讨,并为他抄写了大量稿件。她是曲波创作上的得力助手。

1941年,曲波作为后勤工作检查团团长到后方医院检查工作,这是刘波与曲波的第一次见面,虽没什么特别的,但彼此都留下了很好的印象。1942年,曲波被怀疑是13团的“托派总支书记”,而刘波是后方医院的“骨干分子”,巧合的是他们就被关在一间房中进行审查。因为室内有衣橱隔开,所以他们当时并不知道对方是谁。直到有一天,刘波听到看押的哨兵喊隔壁曲波的名字时,才知道原来是和那个后勤部政治部的检查团长关在一起了。于是,她就用报纸扉边写上几个字传了过去。从那天开始,他们就用这种特殊的方式互相安慰互相鼓励,咬紧牙关不说一句违心话,不诬陷任何人。由于日寇紧逼,部队不得不带着他们大范围转移。曲波与刘波带着伤痛相互照应着艰难随队行军,厄运使得两个年轻人越走越近了。

刘波回忆,那时曲波跟她就很“有名”,因为当时从监狱出来的只剩下四人,其中就有他们俩。两人相爱后曾经发过誓,抗战不胜利不结婚。1946年,曲波住进了刘波所在的医院,这一年,在组织的安排下,两个人举办了简朴而热闹的婚礼。二人结婚时,和刘波年纪差不多的女同志都有一大堆孩子了。

转业后,曲波决心写一部“献给我英雄的战友杨子荣、高波”的书;由于怕人笑话只上过小学的自己自不量力,曲波的创作在“绝密”状态下开始了。1948年11月,曲波在辽沈战役中负重伤,大腿骨折,股动脉断了。半年后出院的曲波,由于骨头接得不好,右腿短了4厘米。不久,曲波夫妻两人相继转业到地方工作。离开了热爱的部队,离开了战友,曲波创作长篇小说的想法也就在此时萌生。“以最深的敬意,献给我英雄的战友杨子荣、高波等同志!”这就是曲波在《林海雪原》书中的献词。

当时刘波担当起了曲波的专职抄写员,她也成了这部小说的第一个读者。刘波回忆说,曲波每写一章总是待构思好了之后才动笔,一气呵成。其中有一章的底稿,是密密麻麻地写在一个巴掌大的小本子上的,那是曲波在一个无关紧要的会议上一口气写完的。那边不停地写,这边不停地抄。刘波的抄写刚开始也有些手忙脚乱,曲波写得快,很潦草,不会写的字还自己造,刘波查字典也查不着,只好边猜边抄。但是,当小说初稿完成了前三章大约15万字时,曲波感到自己的文字不能表达内心的情感,一气之下就将原稿付之一炬了。开始写作时,曲波的4个子女都已出生,最小的才一两岁,4个孩子在一起,难免吵吵嚷嚷、打打闹闹。如果曲波在写作,他只要敲敲墙,外面的孩子们就会马上蹑手蹑脚、屏声静气起来。每誊写完一章,刘波就随手揪一段正给孩子织毛衣的毛线把文稿装订起来,所以装订文稿的线都是五颜六色的。

刘波记得很清楚,当写到杨子荣牺牲的时候,曲波流泪了。那天曲波第一次把自己的妻子叫醒,泪流满面地说写到杨子荣牺牲时他写不下去了。最后,曲波舍弃了这段真实的经历,他让杨子荣“活”了下来,又和少剑波一起投入到了新的斗争中去。小说写成之后,曲波夫妻两个人不知道该怎么出版,正好街对面有一个出版社,他们就买了块布,裁成两个包袱皮,把书稿包上就送去了。进去一问才知道,这是个译文出版社,不出他这样的书。经这里的编辑指点,他们才找到了作家出版社,作家出版社又将小说推荐给人民文学出版社出版。后来,曲波正式给这部小说定名为《林海雪原》。

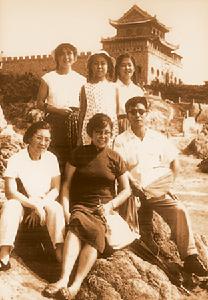

《林海雪原》以强烈的艺术震撼力、感染力打动人心,书中的杨子荣、少剑波、高波、白茹、孙达得、刘勋苍、栾超家等一批英雄人物闻名海内外。书中的二O三首长原型即为二团的三把手、时年二十三岁的曲波;而白茹的原型即为曲波的妻子刘波。

公安机关备案号:44040302000222

公安机关备案号:44040302000222