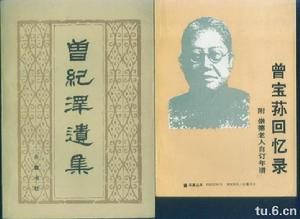

曾宝荪话说故乡过年

民国七年,曾宝荪与五叔之子曾约农一道在长沙创办了艺芳女子中学。校址先是在西园龙翰林家,那是一座旧式的老房子,有两进七开间,还兼西花厅一个小三开间。民国八年五月,校址又迁入到了浩园,即曾文正公祠内,也就是现在的长沙市实验中学的所在地。曾宝荪姐弟为艺芳女校所作的贡献,在湖南的教育界有口皆碑。他们姐弟俩都终身未婚,有人说是为了献身教育事业的缘故,我以为这种说法似乎有些牵强,因为这二者并非水火。

还是言归正传,让我们来听听曾宝荪说说她记忆中家乡过年的故事吧:“年三十夜,就处处花灯红烛,炭火盆内,煨着莲子红枣桂圆茶。炉内焚起好香,神堂前摆上酒菜祭祖。后来大家吃团年饭,长辈分给小孩们压岁钱,贴春联,家中老管家们把大门关上,贴上‘衡门衍庆’四个字的红纸条子。过一会儿,在外面的家人,便也贴上‘开门大吉’四个字的红纸条子,然后大放炮仗,随即门户大开,炮仗灯笼一拥而入,大家大唤恭喜、升官发财等吉利话。在老家富厚堂时,还用松油枝扎成高柱——即是古时庭燎——一齐燃起。这夜大人们多半打通宵牌,我们小孩辈也闹着要守岁。其实这都是因为除夕太热闹,防火防盗的原故。次日大清早,又祭祖拜年,各户送莲子茶‘攒盒’,送到祖母房间里,那日来拜年的,都要吃莲子茶攒盒,坐久一点的还要吃细面和鸡蛋。小孩子们看见攒盒就来吃,以为过年真是好玩极了。大人们——尤其是我的母亲,因为侍奉祖母,从年内就忙起,忙着送亲友的年礼。过年后又要招待来拜年的客人,赠送来客的小孩,每人少则五角,多则一元,一律是银元红纸封套。我们家中,虽有很多的太太们和男女工人,但非我母亲经手,祖母是不放心的。赌博玩耍,一过正月十五,便都要停止。小孩子在年初,虽然可以玩半个月的灯,但正月十八我们家中的规矩,家塾就要开学。开学一日请先生吃酒席,由男主人及男学生陪,我是女学生,不陪先生吃饭。第二日清晨,大家拜毕孔夫子,就正式读书,家中大人们也高兴说‘野马上笼头了’!”

曾宝荪回忆,他们家还有一个习惯,那就是在大年初四,请佃农们欢宴。“前清时几十桌,每家佃农可来代表两位,在湘乡或附近的佃农都请。民国后只有十二三桌了。每桌六人,坐三面,桌子前面的开口面,留着上菜。每位前面放荷叶或油纸一张,以便客人如要带菜回家,可以包裹。另外每位面前放粑粑四对——这是用粳米糯米粉和水调匀,用粑粑模子印出来的。每个粑粑如饭碗大,厚约半寸,上面用洋红点些花纹。这种粑粑在十二月廿四日就要办好。开酒席上第一碗菜时,就大放炮仗,由少年的主人,出去到每席上敬酒。在桌子开口前面,作一个揖,表示感谢他们一年的辛劳,为我们服务。”曾宝荪还绘声绘色地描绘她所佩服的那两个打条盘上菜的人,说他们“一双手托住条盘,那条盘过肩齐耳,盘内有十几碗菜,或十几碗汤。他身体略弯,两脚平稳地跑步,不但菜不倾斜,连汤也不溅溢”。她说有如此特技的人,在他们家乡,恐怕也只有两三个。

曾文正公有家训,不尚奢侈。但他们家沿袭下来的在过年时宴请佃农,感觉上是颇为大方的。我似乎也闻到了那从遥远的富厚堂传来的粑粑的芳香。

公安机关备案号:44040302000222

公安机关备案号:44040302000222