回不去的波兰

1月9日最早向外界公布鲍曼死讯的人是华沙大学哲学教授安娜·热德勒-雅尼谢弗斯卡女士,她是鲍曼生前重要好友。最早发布消息的媒体是波兰《选举报》,这份报纸在1989年创刊,作为团结工会参加选举的喉舌,后成为波兰最重要的综合日报。

尽管仍和众多友人、同行保持密切联系,自2013年以后,鲍曼没有再回到过波兰。他是今天波兰极右翼重点攻击的对象。

鲍曼1925年出生在布雷斯劳。他出生时,这里不属于波兰,而是德国第六大城市。和中欧很多历史名城一样,该城战前极具多民族、多元文化交汇特色。鲍曼(Bauman)是一个典型的犹太裔德语姓氏。德国和苏联瓜分波兰后,鲍曼一家逃到苏联境内,年轻的鲍曼成为共产党员,加入苏军,参加了攻克科沃布热格和柏林的两次会战。

在50年代初完成大学硕士学历之前,鲍曼曾在波兰内务部队担任文职人员8年之久,1945-1948年甚至在波兰军情部门工作。尽管鲍曼本人坚持声称自己的职务是“坐办公室”“教员”,但今天的波兰极右翼势力仍将其视作历史罪人,认为鲍曼参与了内务部队对波兰救国军成员的镇压和清洗。

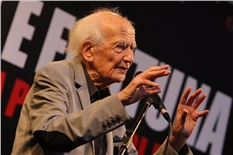

2013年,鲍曼在家乡城市的一次公开辩论被一群极右党徒中断。他们在台下吹口哨,不停高喊 “可耻!”“和共 产 主义一起滚蛋!”这一事件让年近90岁的鲍曼决定不再访问波兰。

布雷斯劳在二战结束后被划给波兰,改用波兰语名字弗罗茨瓦夫。二战前,德语裔是市民主体,占人口90%以上。德国人清洗了犹太人,二战后德国居民又被全数赶走,这里成了一个纯波兰人口的城市,多元文化只剩一些建筑遗址。

幸存的犹太人在波兰并未因为二战结束而彻底改变命运,犹太人始终是一个可疑的群体。1968年,在华沙大学任教的鲍曼因波兰当局对犹太人的迫害选择放弃波兰国籍前往以色列,但他也不认同犹太复国主义,又在1971年前往英国利兹大学任教,此后几乎只用英语写作。

为鲍曼赢得世界性声誉的著作是1989年出版的《现代性和大屠杀》。这本书或许可以视作阿伦特《极权主义的起源》的延续,但更深刻地讨论了现代社会的困境与人类惨剧之间的必然联系,纳粹大屠杀不再被视作一个关于德国或犹太人历史的孤立事件,而是人类社会演化史中标志性的一页。

90年代,鲍曼又通过多部著作进一步阐述了自己的“液态现代性”理论。“液态现代性”相对的是之前历史时段的“固态现代性”,在今天的社会里,人已无法通过早期工业社会一样固定的路径和框架去确定自己的行为和轨迹,而是流动在一连串碎片式的短期计划和突发形势中,这需要人总是改变策略和信条,放弃一切誓言和忠诚。

现代社会的道德危机和社会灾难与“液态现代性”密切相关。这种“液态”流动并不完全等同汉语的“随波逐流”,它还暗含着人作为个体可被随意挤压、扭曲、掺和的境遇。

公安机关备案号:44040302000222

公安机关备案号:44040302000222