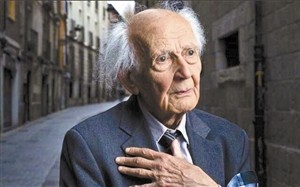

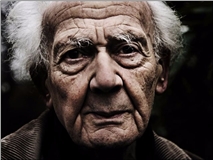

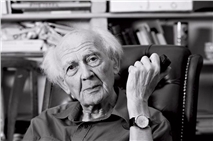

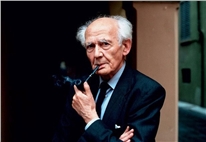

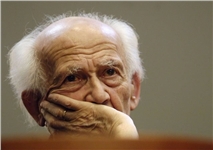

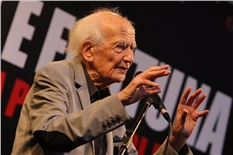

齐格蒙·鲍曼:流动的生活,我们的恐惧

英国社会学家齐格蒙·鲍曼在国内学界享有盛誉,拥趸甚多。他最为知名的著作大体可分为两类:一类是以《现代性与大屠杀》为代表,研究大屠杀与我们日常生活的紧密关联,时至今日,他的很多这方面的言论仍然振聋发聩,直指现代性的疴疾;还有一种是以《立法者与阐释者》为代表,研究知识分子这一特殊的群体面对我们的世界从现代步入到后现代过程中所扮演角色的变化。

在我们的印象中,生于1926年的鲍曼,似乎应该属于过去的二十世纪,他见证了无数的灾难和战争,但从未放弃过跟上生活的潮流与步伐。他注意到了新时代里,我们生活中的许多变化,《来自液态现代世界的44封信》这本著作,取自于他在2008至2009年间给《女性共和国》杂志写的专栏文章。严格来说,这本专栏文集不属于以上提及到的著作中任何一类。这是他对新世纪生活的敏锐观察,是他用社学学家的眼光,哲学家的思维,专栏作家的手笔书写下的对我们时代的最好见证言辞。从这个意义上而言,这本专栏集写得最好的文字是本书的序言,对现代世界作出了高度浓缩凝练的分析。

所谓“液态现代世界”是鲍曼对现代高速运转,从不停歇,目不暇接的生活的高度概括。液态的生活即是流动的生活,这是一种生活在永不确定的环境中,缺乏稳定性的生活状态。这种生活处处弥漫着一种挥之不去的焦虑与恐惧,我们害怕措手不及,害怕跟不上潮流,害怕被别人抛在后面,害怕还没有开始就已经结束。流动的生活,流动的是无数的恐惧,这是鲍曼对流动的现代性最为精准的体验,我们可以借用马克思在《共产党宣言》中名言总结这种处于永恒流动状态的生活:一切坚固的东西都烟消云散了,一切神圣的东西都被亵渎了。

44封信,每一篇都深入到我们生活的日常层面,鲍曼用社会学家的敏锐观察到我们生活中那些细致入微的变化。正是这些我们平时忽略的变化导致了我们生活中日益积累的矛盾,日渐陷入危机的生活,逐渐加重的精神萎靡。我们总是问,我们的生活到底怎么了?看着身边无数的人疯狂地往前走,没人想停下来想想自己渴望什么。这种融入全球化共同体的统一步伐,让我们迷失了自己。仿佛那些疯狂的念头停下来一刻钟,我们就会被抛在了时代的后面。我们的恐惧源于我们无法把握自己的生活,只能被疯狂的念头裹挟着,跟随着别人的脚步,身不由己的向前走。

流动的生活暗示了一种观念:表层即是意义的全部。你没有多余的时间去追寻生活之下蕴含了的什么。借用鲍曼的话说:这个世界中的一切都是变动不居的,包括我们追随的时尚与我们关注的对象:“我们有梦想也有恐惧,我们有渴望也有厌倦,我们既充满希望,但又坐卧不安。我们赖以谋生以及为之谋划未来的周遭环境也在不断变化。”在这个液态的现代世界上,所有的东西都转瞬即逝,不变的唯有变化本身。

在流动的现代社会中,生活不可能一如既往。它必须要不断地现代化,这就是说,要日复一日地除去自身过期的属性,并不断地拆解和抛弃当前的身份,否则,只能等死。生活在流动的现代社会,受时限到期的恐惧推动,生活不再需要由设想中的乌托邦愿景激励着前进,我们所需要的就是竭尽全力往前跑,好保住一片立足之地,免得我们像垃圾一样被人随便抛弃到垃圾桶。“垃圾桶”是对我们生活的最好隐喻,在流动的现代社会中,垃圾处理才是生活重心,因为社会成员的生存和幸福,基本取决于产品迅速地沦为垃圾,以及处理垃圾的速度与效率。

想想前几年我们甚至还不知道IPHONE为何物,现如今,每年,甚至几个月,我们都渴望着新款的IPHONE手机,短短几年前原来畅销全球的诺基亚已经沦为了垃圾产品。这种产品更新换代的速度超越了我们所能承受的极限,也消费了大量的精力、财力与时间——消费成为了这个流动社会中我们唯一能够全情投入的姿态,直到筋疲力尽。这种疲于奔命的状态就是流动的生活中,我们渴望把握住瞬间的自己的一种良好祈愿。

鲍曼在这些专栏文章中不断地提到了高科技给我们生活带来的巨大便利,但与此同时,手机和网络的存在也困住了我们自身。对高科技产品的高度依赖彰显了人类愈加脆弱的特质。世界末日并未远去,一旦网络中断,电力中断,手机关机失灵,我们无法维持生活,人与人之间的联系基本不复存在。在这个液态的现代世界中,焦虑与恐惧是生活的常态,幸福与快乐早已烟消云散:我们变成了自己生活的人质。

公安机关备案号:44040302000222

公安机关备案号:44040302000222