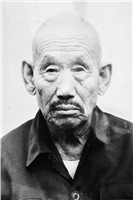

生前从不表功或向人伸手

生前从不表功或向人伸手

事迹被偶然发现,

当年尘封历史才重为人知

1951年,卢文焕复员回乡务农,在村中先后担任过生产队长、民兵营长和大队治保主任。

岁月流逝,卢文焕和他的功劳,逐渐淡出了人们的记忆。53岁的村党支部书记王亚学说,五六十岁的村民,也只在小时候听长辈们讲过一些卢文焕的事,40岁以下的知之甚少。

“老人从没主动向村里人说过他是特等功臣,我小时候听说过他的故事,曾向他打听,他的回答总是简单几句话,不愿多讲。”65岁的村民张宏亮说。

老人的三儿子卢春旺说,他们兄弟姐妹6人,小时候,父亲偶尔会翻出奖状和老照片,给他们讲抓土匪的故事。“不过,他不让往外说,说是不能表功,更不能因此向政府要这要那。他生性耿直,脾气暴烈,谁敢往外说啊?”

据卢春玉回忆,包产到户前,父母起早贪黑挣工分,粮食仍不够吃,他们兄妹常为争一口饭哭闹不休,老两口也因为饿肚子经常吵架。“父亲负责看护生产队的庄稼。别家的娃偶尔偷嫩玉米吃,我们兄弟姊妹从来没吃过嫩玉米。”

尽管这样,卢文焕也没申请过一次救济粮。数名原任现任镇村干部证实:“老英雄是个硬骨头,凡事不求人,一辈子没向谁伸过手……”

镇政府、镇民政所负责人告诉记者,他们从未听说过卢文焕找到任何一届领导,说自己是功臣。1984年,国家对符合条件的复员军人实行定期补助,每名老军人每月补助6至9元,卢文焕是最高等级的9元。随着政策的调整,到老英雄去世前,每月定补为385元,因为他是功臣,市里每月又增发了10元。“除了应得的补助,老人从未提出过任何要求。”

1994年,灵宝市法院的赵江波等人在整理公审李子奎的档案时,发现了卢文焕的事迹,并走访了老人。之后,赵江波和老人成了忘年交,老人向他敞开了心扉。随后,赵江波在《灵宝晚报》发表了相关文章,这段尘封半个世纪的历史,才再次走进人们的视野。

不久,满身伤病的卢文焕夫妇被接到镇敬老院安度晚年,医疗费全部报销。

“父亲没给我们兄妹留下一分钱遗产,留下的只有奖状。”卢春玉兄妹说。

“不。老人留下的还有傲骨。”赵江波说。

镇党委副书记王少宣则说:“卢文焕是一个伟大又平凡的真英雄,他留下的,是宝贵的精神财富。”

公安机关备案号:44040302000222

公安机关备案号:44040302000222