悼念范用先生

龙冬

今天是阴霾的,北京的秋高气爽在哪里?从网络微博上看到范用先生逝世。我就想,至少今天的秋高气爽,是被范用先生带走了。

最近一段时间,我是不想再写悼念文字了,可是范用先生仙逝,不能不写啊。正是这段时间,我所想到的唯一事情,就是个人已经从事了二十七年的出版工作,还要不要做下去?还能不能做下去?范用先生的离世,使我的莫名思路猛然断掉。做下去?不做了?如何做?做不做······我此时正陷入到一种温热的回忆里。

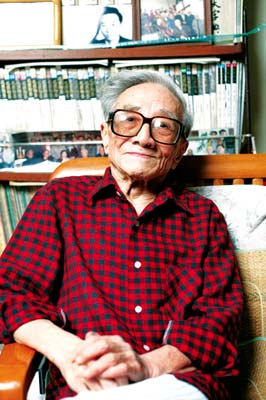

我同范用先生可以称得上“忘年之交”。曾几何时,一些朋友想见见这位可爱的老头儿,都是由我直接带到范用家。范先生每回都沏上热茶,斟上洋酒,热情款待。我们的话题多数围绕着书籍和出版。我们的话题无比纯净,只有清晨带露的阳光可以比拟,只有翠绿的草原,或者,碧蓝的海水。

一九九二年到一九九三年,是我从西藏工作返京后最最苦闷的一年。我一下子无法适应内地文化的“纯商业”行为,看到许多乱七八糟的“欺骗”。当时,我在一家通俗杂志社做编辑,可是我却觉得自己应该做真正文化积累的出版工作。恰好那时,范先生家住东城的北牌坊胡同,我住南牌坊胡同。从我家步行到他家,不过十分钟。他经常“麻烦”我,让我带些稿件和书籍在顺路上班途中送到三联书店,或者顺路从三联书店带稿件到他家。我也请他为我代购三联书店早先的图书。有一次,范用先生为我代购了十五本《我与兰登书屋》。他问:你要这么多?这都是从库房找出来的,全给你。我说:我是为了送送朋友。他说:这是一本好书。我问:我能不能做成兰登书屋赛尔夫那样?他笑笑,不置可否,什么也不说。那是一个黄昏。我还记得无力的阳光穿透窗外枝叶,斑驳地照进他的小小书房。老旧地板的声音轻轻响动,他瘦小精干的身体在房间里转来转去,为我抱出一大摞杂志。他说:这些都是试刊本,都只有一期,是我曾经想办的刊物,可办不成。范用先生办的《新华文摘》、《读书》杂志,整整影响了一个时代,并且到今天还在发生着作用。我想他那一大摞“试刊本”若真的办成,对文化思想,会是怎样情形?

北牌坊胡同拆迁的那天,我因为今后同范先生相距远了,还专门到拆迁工地上拍了几张他家的照片。这些照片本想送给他的,可是人一忙,也不知放在了什么地方。我们后来见面越来越少,但是有许多个新年,我还可以收到他寄来的自己设计的别致贺卡。他还为我推荐过出版选题,如《艾青诗库》。他说艾青早先学习美术,虽然没有什么绘画留下来,但是他早年出版的书籍凹凸版封面是诗人的图画,现在用铅笔拓下来,就可以复原艾青的绘画。

范先生搞出版,那真要算行家里手。他在书店当过店员。他后来当三联书店总经理时,有些图书封面还要自己来设计。他觉得很有乐趣。他说有时他画个草图,再由设计家来完善,也有些完全出自他的手笔。他说翻译图书,其实人家原本的封面就很好,直接拿来稍加修改也可以。他说,现在的封面设计和装帧材料太复杂,有些完全和这本书的内容没关系,一本书的封面怎么能和这本书的内容不发生关系呢?我听得出,范先生也不是一个完全没有怨言的人。他说,一本书里,最难看的就是黑体字,最难看的就是引文用楷体字,黑体字就不讲了,那是一个时代的特征,而楷体字是从手写体而来,不适用排字版图书。他说,一本书里里外外最多只用两种字体,宋体和仿宋体。到今天,这些都使我受益匪浅,并且我尽可能地讲解给年轻的设计者和编辑。

范用先生为人豁达快乐,可是我也不少见到他的严肃甚至气愤。这些我就不说了。他是一位正直、正义的人。

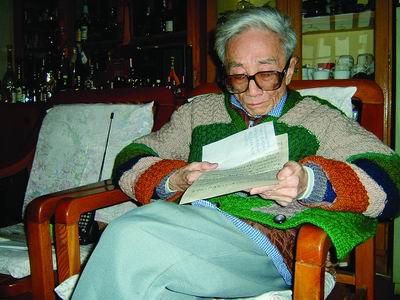

范先生为出版的一生中,结交积累了众多的友情。他有许多的作者、友人通信,都按人名编排,分别装在一只只硕大的牛皮纸口袋里。他望着堆在墙根下的这些牛皮纸口袋,说,这些都要物归原主,我叫他们的儿女来取,没有家属的······我已经记不到他是怎么说的了,唯一清晰的,就是黄昏无力的阳光斑斑驳驳的影子。

范用先生那天非常兴奋地要我品尝一种红皮的小花生米。我们就着花生米下酒,喝的是他珍惜的XO。

这种血红色脆皮的细小花生米,我从此再没有见到。

公安机关备案号:44040302000222

公安机关备案号:44040302000222