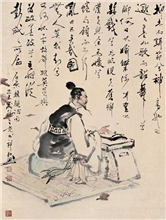

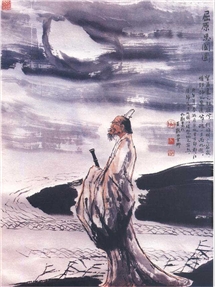

屈原在对生死的反思和选择中。。。。。

《史记·屈原贾生传》貌似是引用淮南王刘安的话

观其骨鲠所树,肌肤所附,虽取熔经意,亦自铸伟辞。

刘勰《文心雕龙》

顿挫莫善于《离骚》,自一篇以至一章,及一两句,皆有之,此所谓‘反复致意’者。

刘熙载《艺概》

屈平词赋悬日月,楚王台榭空山丘

李白《江上吟》

昔屈原以经物之才,遭遇怀王昏惑,流离放逐,愿进忠而不得,哀悼恻怛,发而为文。故其文也,有若星月之晦于云雾者焉,有若金玉之杂于泥沙者焉,有若奔流急湍之阻碍而不得其性者焉。此《离骚》之作,其人与其时为之也。

清人程廷祚《骚赋论》

惟极于死以为态,故可任性孤行。 往复思维,决以沉江自失, 决意于死,故明其志以告君子, 盖原自沉时永诀之辞也。

这几句都出自王夫之的《楚辞通释》

屈子当年赋楚骚,手中握有杀人刀。艾萧太盛椒兰少,一跃冲向万里涛。《七绝 屈原》MZD

还有李泽厚先生的《满怀感情的上天下地》一文,写得也很不错。我挑一些我喜欢的句子

但是,屈、庄毕竟不同,其不同就在:对人际的是非、善恶、美丑是否执着。庄否而屈是。庄以其超是非、同美丑、一善恶而超乎尘世人际,与大自然合为一体;屈不同,他是顽强地执着地追求人际的真理、世上的忠实。

如果像庄子那样,“死生无变于已”(《庄子·齐物论》)就不能有这主题;如果像儒学那样,那么平宁而抽象,“存吾顺事,殁吾宁也”(张载《正蒙·西铭》),也不会有这主题。屈原正是在明确意识到自己必须选择死亡的时候,来满怀情感地上天下地,觅遍时空。来追询,来发问,来倾诉,来诅咒,来执着地探求什么是是,什么是非,什么是善,什么是恶,什么是美,什么是丑。他要求这一切在死亡面前展现出它们的原形,要求就它们的存在和假存在作出解答。

可以清楚地看到,那是颗受了伤的孤独的心:痛苦、困惑、烦恼、骚乱、愤慨而哀伤。世界和人生在这里已化为非常具体而复杂的个体情感自身,因为这情感与是否生存有着直接联系。事物可以变迁,可以延续,只有我的死是无可重复和无可替代的。以这个我的存在、这个即将消失的“无”,便可以抗衡、可以询问、可以诅咒那一切存在的“有”。它可以那样自由地遨游宇宙,那样无所忌惮地怀疑传统,那样愤慨怨恨地议论权政……有如王夫之所说:“惟极于死以为态,故可任性孤行。”(王夫之《楚辞通释》)

在对生死的反思和选择中,他把对生命的眷恋、执着和欢欣,统统凝聚和积淀在这情感中

公安机关备案号:44040302000222

公安机关备案号:44040302000222