明代民族英雄于谦长孙于有道纪念馆

天堂纪念馆:http://www.5201000.com/TT019948436

本馆由[

133*****520

]创建于2013年05月07日

发布时间:2013-05-11 09:44:17

发布人:

133*****520

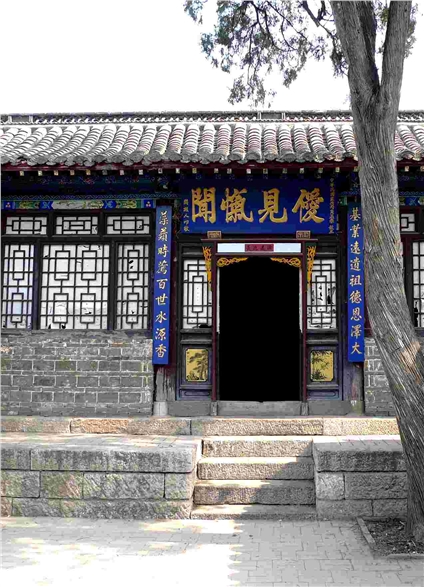

有道公始建的于家石头村纪行

薪传写于2013-5-10

河北井陉西六十公里处,有一座奇石构成的村落奇观——于家石头村。顺蜿蜒山路踏寻,炊烟引领几许,到村口才见人家。

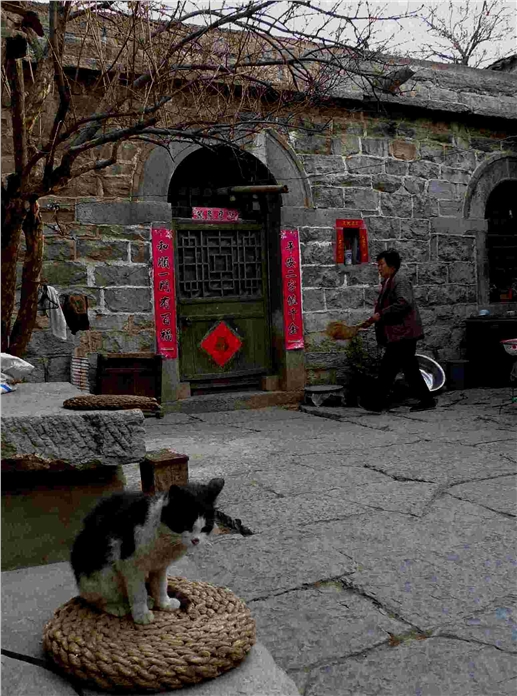

一进村,顷刻被沧桑凝重的石楼、石阁、石房、石院,石桌、石凳,石磨、石碾、石街、石巷、石桥、石栏、石井、石窖、石缸、石罐……而震撼!踏在这坚实而沉稳的东西称街,南北称巷,不通谓胡同,狭窄者名夹道的古老石路上,顿感周身注入了擎天之力。那大小不一,高低俯仰,纵横交错的巨细鋪锦,历经数百年风霜洗礼,圆润光亮中隐含棱角,是色谱中美丽极致的青灰,向踏勘者讲述一方石头一方人的悲壮与悠远。

明英宗十四年,(公元1449年)瓦刺军侵入大同,奸臣王振怂恿英宗朱祁镇“亲征”,在土木被俘。英宗之母孙太后与英宗弟朱祁钰召集众臣商议战守大计。侍讲徐有贞鼓动弃京南迁,于谦历斥南迁阴谋,拥戴朱祁钰为景帝,坚守京城,力主军务,指挥著名的北京保卫战获胜,拯救了大明江山。瓦刺军求和送回英宗,景泰八年(公元1457年),徐有贞等发动“夺门之变”,拥英宗复位,于谦被诬陷“谋逆”惨遭杀害,成为千古奇冤。

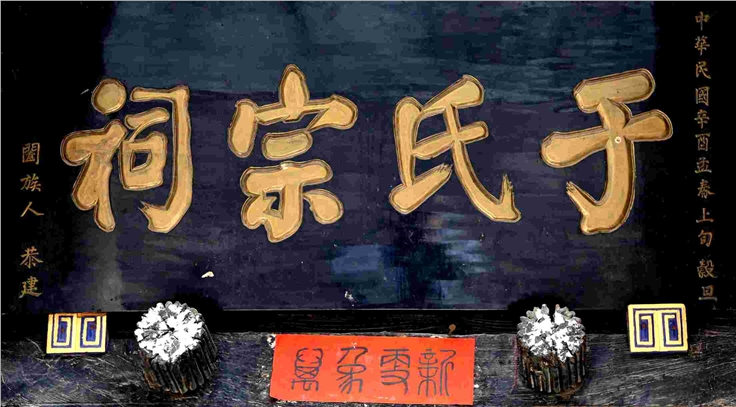

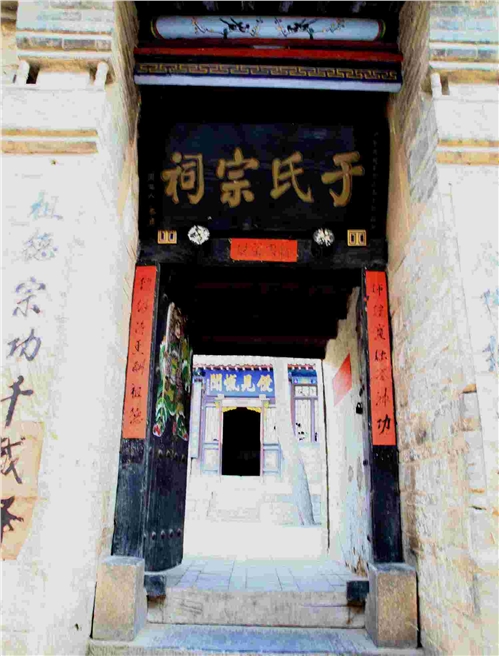

于谦遇害,阴霾蔽空,遗属面临“满门犯剿”境地,其子于冕奔命到太行晋冀边界娘子关下的南峪村隐居。后生三子:长子于有道、次子于东道、三子于南道。明成化年间(约1486年),于谦长孙于有道因生活所迫,率三弟于南道携家眷迁往今井陉县于家村,脚踏荒野,背负青天,建村造田,生育五子,代代相传。

太行山属奥陶纪岩层,富含对人体有益的矿物质。于家村自古缺水,先祖建村就有井窖池的发明。井窖用奥陶纪岩石凿制,冬雪夏雨积聚井窖池内,经数月矿化为“无根水”,人饮此水益于健康,此水浇地禾苗茁壮。因此场边、路旁、山上、山下、田间、地头到处都有井窖池。如今1000多眼新式水窖布阵全村各院,足不出户既有饮水。

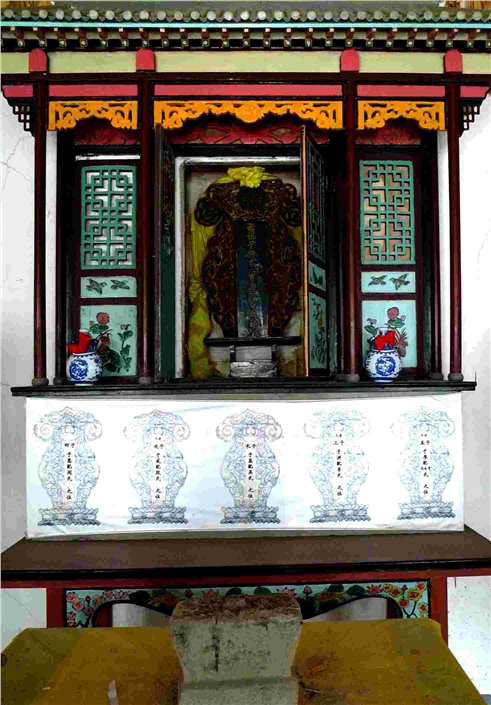

于家村标志建筑清凉閣,是于有道5世孙于喜春用16年时间独力兴建。清凉閣高15米,占地83平方米,这个九脊飞檐式三层建筑,在一块巨大倾斜的天然石板上,不打根基,不填辅料,用不规则巨石垒成,其结构奇特,似搭非搭,似券非券,鬼斧神工创造了一块石头一根柱,一块石头一平台,一块石头一匹梁,一块石头一堵墙的建筑奇迹。于家村在太行山不足一平方公里的微型盆地中,400多户人家5000余间石砌四合院、石砌四合院楼。沿石阶登楼眺望,石头瓦房、石头平房、石头窑洞门门相对,户户相连,鳞次栉比。纵横交错的3700米石头路贯通全村六街七巷十八胡同一十二夹道。

夜幕降临,住在于谦第21世孙于来锁家,淳朴、善良、热情、真切、干净利落的来锁夫人于春花为我们端来一碗碗四溢花椒油香味的手擀杂面条,精细柔韧,不曾咀嚼就两碗下肚,解馋、解乏、又解饿,现在想起仍惹人唾咽不止。

入夜,宽敞高大的窑洞把那张一米八乘两米的大床比小了许多。温暖敦厚的铺盖包裹着无以言状的安适惬意,温馨宁静中只有手表的秒针声在张扬。

于家村历经五百个春夏秋冬,十八万个日月轮回。于氏家族在这坚硬的石灰岩上用勤劳的双手与超常的智慧体恤自然规律,体现自然意志而顽强的生存、枝繁叶茂的传承,演绎着超越挫折与困难共舞的神奇,在创造中营造了稀有山村和谐大美。是于氏宗族镌刻在宇宙精灵上的一部自强不息彰显生命繁华的史诗。

到过这里的访客更多>>

公安机关备案号:44040302000222

公安机关备案号:44040302000222