熊瑾玎,为党理财的“红管家”

|

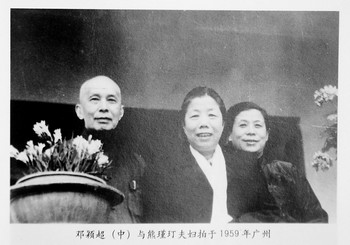

1959年,邓颖超(中)与熊瑾玎夫妇拍于广州。

|

重庆《新华日报》负责同志:熊瑾玎(左)、潘梓年(中)、吴克坚(右)。均为陈恭森供图

●1928年担任中共中央机关会计

●1938年起任重庆《新华日报》总经理

●曾负责建立中央政治局办公的秘密机关

●与徐特立同是长沙县江背镇人

核心提示

长沙县江背镇是徐特立的故乡,这里还出了一位与徐老同一时代的了不起的特殊人物。他是中国共产党第一代热血沸腾的革命先驱者;他在血与火的激烈斗争中,选择了革命,却又始终以务实的态度在一个特殊岗位上为党理财,保障了党的事业顺利进行;在大革命时期,他先后担任中共中央机关会计、《新华日报》总经理;全国解放后,他担任中国红十字会副会长等职。他就是为党理财的红管家——“贡献甚大、最可信赖”的熊瑾玎。

近日熊老的侄孙长沙县江背镇机关退休干部熊桂林同志回到江背,笔者有幸采访到他。

“当年结婚,爷爷就用两支熊猫钢笔作为我的结婚礼物,鼓励我学好文化搞好创作。”他说,从小爷爷熊瑾玎就培养他的写作能力,要求他每周都要写日记,日记写好之后还要邮寄给他检查,做批阅后再连同《红旗》杂志一起回寄给熊桂林。“谈起与爷爷的点点滴滴,至今记忆犹新,这次回到江背是为了完成一件久存心中的心事。”熊桂林表示自己要写一部有关熊瑾玎的书,以此来怀念自己最敬爱的爷爷。他向我们提供了有关熊老的文献资料,并向我们讲述了一段段关于爷爷的革命往事——

从未谋面的爷爷

“爷爷原名觐廷,1886年1月14日出生于长沙县江背镇(当时称五美乡)楠木村张家坊一个医生之家,父亲熊首璜望子成龙,请一位塾师取名为觐廷,意思就是可以觐见皇帝,出入朝廷。”熊桂林向笔者娓娓道来,熊瑾玎10岁入私塾,受传统旧式教育,20岁那年,他投入长沙县

梨镇梨江学校读书,这是由徐特立(徐与熊为同乡,仅隔4公里)、姜济环、何雨农一起创办的进步学校。在这里熊瑾玎读到了黄兴的《中国魂》和一些民主主义革命书刊:《猛回头》、《新湖南》等。对清政府的腐败极为愤慨,便将自己改名为瑾玎。意思是他不但不愿去见清朝的皇帝,而是要去推翻它,做一个有声有色的革命家,像块莹洁坚实的玉石一样。1927年大革命失败以后,熊瑾玎在郭亮的介绍下,在革命处于最低潮时,毅然加入了中国共产党,成为一名坚贞不屈的革命先驱。

“我与爷爷从未谋面,但是他们全家对我却异常关心。”熊桂林说,在1947年他四个月大的时候,自己的父亲就去世了。母亲艰难地拉扯着他们5兄妹。“父亲去世后,母亲终日以泪洗面,眼睛都哭瞎了。熊瑾玎看到这种情形于是出钱带我的母亲去湘雅医院开刀治疗眼睛。”熊桂林说起这段往事,至今念叨着这份恩情。

“我那时候正是9岁大的样子,母亲常常和我说起这么一个爷爷。于是我就找到同辈份的亲戚,要到了他的联系方式,冒昧地给他写了一封信。”熊桂林说,没想到爷爷看了信之后十分高兴,随即就给我回信,并给我邮寄了《人民日报》和《红旗》杂志,鼓励我努力读书。

“我们的纸笔都是爷爷熊瑾玎邮寄来的,他要求我每天都要写日记,日记写完之后还要邮寄给他去检查打评语,写得好的地方他还圈出来做点评。”熊桂林说,1973年1月24日,爷爷溘然谢世。但是第二年他结婚时却收到了一件礼物,原来爷爷在生前就给他准备了一份礼物——两支熊猫钢笔,这让他顿时热泪盈眶。

为党理财的“红管家”

说起爷爷的往事,熊桂林滔滔不绝。1928年,熊瑾玎被党组织派往上海担任党中央的会计,负责建立中央政治局开会办公的秘密机关和中央同各地党组织通信联络的地址。

为掩人耳目,他以商人的身份找到一所房子,楼上三大间,供政治局开会办公用,在这里挂了“福兴”商号的招牌。楼下是一个私人医院。熊瑾玎就成了“福兴”商号的“老板”。当时的地下工作环境,需要有家眷作掩护,经组织批准,周恩来做“月老”,熊瑾玎和朱端绶结为夫妻。“老板”和“老板娘”的亲昵称号是中央领导同志从这个时候叫起来的。这个供中央政治局开会办公的“商号”,从1928年4月一直至1931年7月,保持了三年多的时间,经常来往的中央领导同志有二三十人。周恩来、李立三、李维汉、关向应、罗登贤、邓小平、夏衍等同志都曾到这里开会。由于熊瑾玎、朱端绶两同志谨慎细心,严密周到,这个在白色恐怖腥风血雨中存在的党中央秘密机关,始终没有被敌人发觉。

为了建立更多的秘密联络地点和为党的工作更多地赚钱创收,熊瑾玎还主持开办了三个酒店,一个钱庄。此外,还同毛泽民经营了一个印刷厂,与钱之光经营了一个织绸厂,同曹子建经营了一个小洋货店,还加入了一个大型布店为股东。这些地方有时也作为中央临时开会、接头和收文件的地方。

1933年4月8日,熊瑾玎去法租办给贺龙的家属送生活费,被坐探守捕。因叛徒出卖,被判了8年徒刑,他在狱中英勇不屈,当一次去法庭上得知他的夫人朱端绶也被捕时,他写了一首慷慨赴难的诗赠给夫人:“艰难应共任,患难喜同过。驱壳原无用,精神自不磨,愿持坚定性,战胜恶妖魔。”表现出一个对党对革命无限忠诚的革命家的气节,因宋庆龄出面营救,租界当局将他判刑八年而未引渡给国民党,才免遭杀害。

“身为中央机关会计和《新华日报》总经理,经手的钱款不可胜数,自己一家人却始终十分清贫,从不动用一分公款。”熊桂林回忆起爷爷的往事不由得佩服这位共产党人的崇高品德,在重庆期间,朱端绶生了一个女儿。一个冬天的夜晚,孩子突然发高烧抽筋,他们二人心急如焚地抱着女儿去医院,医生开口就要十块大洋才能接诊。作为理财主人,拿出这些钱当然不成问题。但是他们想到那是党的经费,不能随便动用,只好抱着孩子回来,到报社后,妻子便痛哭起来,原来小女儿已经死了。

《新华日报》的总经理

1937年抗战爆发后熊瑾玎出狱,翌年初受周恩来委派任中央机关报《新华日报》总经理,在重庆化龙桥这个当时国民党统治区,经费和物资十分困难,加上国民党当局停发八路军经费,将《新华日报》视为洪水猛兽,时时处处横加迫害摧残,熊瑾玎披荆斩棘、冲破重重障碍,将真理的呼声,传遍国民党统治区,教育启迪了一代人,九年间,他发挥了经营事业上的卓越才能,不仅使报纸突破国民党的经济扼杀得以维持,还为中央南方局筹措了经费。

当时国民党的特务机关处处阻止《新华日报》采购纸张,为了解决纸张紧缺问题,熊老结识和说服了产纸地梁山县的一个本地人士,秘密派人去合伙创办了造纸厂。由于熊老的善于交友和经营,《新华日报》不仅自己不愁用纸,还能以纸张供应生活、读书、新知三家出版社。最可笑的是,国民党党报《中央日报》有一次断纸了,一位姓张的经理在万般无奈的情况下,只得来向熊瑾玎商借纸张,熊老不仅满口答应,甚至到期未还也不追索;而是利用这样一种交道,使《中央日报》不得不为《新华日报》代铸了一套标题字。后来国民党有关领导人知道这一情况后,认为有损国民党的声誉,把那位张经理撤职了。由于《新华日报》越办越好,真正达到了周恩来提出的要求:“编得好、印得清、发得早”而驰名中外,深受各界人士的青睐。订户迅速上升到5万份,与《大公报》并驾齐驱,压倒了国民党的《扫荡报》和《中央日报》,连报童都故意以:“新华扫荡中央”这三种报并叫的方式,隐喻共产党的报纸扫荡了国民党的大报。国民党当局以扣发、殴打报童等卑鄙手段,仍无法压制其发行。知情人称:蒋介石每天上班首先也要看《新华日报》,而从不看《中央日报》(他自己也清楚上面全是假话)。这固然是共产党人心所致,也与熊瑾玎经营有方密不可分。

最可信赖的同志

熊瑾玎同志在数十年的革命生涯中,同毛泽东、何叔衡、董必武、周恩来、徐特立等许多同志结下了深厚的革命情谊。其中与毛泽东、周恩来、徐特立交谊尤深。

早在1928年,熊瑾玎、朱端绶夫妇在周恩来领导下工作。1937年周恩来得知熊瑾玎在上海被捕,立即派毛泽民、钱希均前往营救。通过章士钊作保,被释出狱。1940年后熊瑾玎、朱端绶夫妇在重庆《新华日报》工作,因工作紧张,把两个小孩放到卢县宋美龄办的保育院抚养。周恩来在一次谈话中了解到这一情况,立即决定将孩子接回,送到延安去抚养。1946年孩子长大,从延安到重庆,周恩来把两个孩子交给熊瑾玎夫妇说:“这两个孩子是我送去延安的,现在完好地交给你们了。”这使熊瑾玎夫妇感动得热泪盈眶。解放以后,熊瑾玎历任中国人民政治协商会第一、二、三届全国委员会委员,中国红十字会副会长等职,为党的事业兢兢业业,鞠躬尽瘁。

1966年初“文化大革命”前夕,周恩来亲笔为熊瑾玎写了一份证明材料:“在内战时期,熊瑾玎、朱端绶两同志担任中央最机密的机关工作,出生入死,贡献甚大,最可信赖。” 这是周总理代表党中央给予他们的崇高而又公正的评价。1973年1月,熊瑾玎病危住院,周总理知道后,便让秘书打电话给医院。并派去自己的大夫前往会诊,病情恶化后,周总理马上赶往医院看望,见面时熊瑾玎已不能说话,周总理忙问朱端绶:熊瑾玎同志留下什么话没有?朱端绶递给总理一张纸条,是熊瑾玎留给周总理的两句遗诗:“叹我已辞欢乐地,祝君常保斗争身。”

时间斗转星移。去年,熊瑾玎的女儿熊畅苏与二十多位革命元勋的后代来到长沙县江背考察新农村建设,熊畅苏还专门赠送了书籍给当地学校。她满怀感慨地说,现在家乡建设得如此漂亮,人们的生活水平也蒸蒸日上,先辈们的鲜血没有白流。长沙县的革命杰出人物众多,如果能在爷爷原来的老屋前树立一座铜像、建起一座碑林来告慰先辈教育后人,将是她生平的最大的一件幸事。

公安机关备案号:44040302000222

公安机关备案号:44040302000222