追思学者型研究员陈维新先生

本文转载自杨顺楷先生于2010年10月30日在全球华人科学博客网上发表之文章,再次对原作者表示感谢!

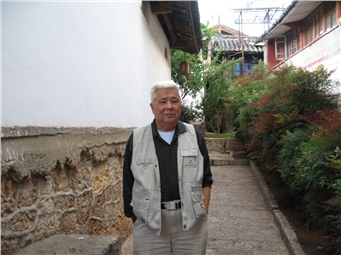

追思学者型研究员陈维新先生 杨顺楷 四川 成都 本月6日晚散步归来,看到了CD分院张贴的讣告,得知陈维新先生于同日早些时候在上海因患心血管病急症逝世,享年虚龄80岁。这对我国西部生物资源研究与开发领域是一个重大损失。 陈维新先生50年代中期毕业于上海第一医学院药学系药物化学本科专业,那时他已经因师从周维善教授作毕业论文奠定了扎实的天然有机化学专业基础;接着赴东德留学,于60年获耶拿席勒大学药学院博士学位;60年代初回国后被KIB相中,作为人才引进,毅然到了生物资源异常丰富的我国西部YN省。在KIB他作为开拓者奠定了应用与理论植物学前沿交叉领域的重要部分——植物化学实验研究,成效卓著,导致KIB得以首批建立起国家植物化学重点实验室。一直努力工作到1985年,他又应CIB的诚心邀请,带领了他的数个助手作为团队转移到SC省CD该所,领衔创建该所的植物化学研究室。这一举措有效地促进推动了该所天然产物化学应用基础研究的整体水平,使得原有药用植物及微生物化学方面久攻不下的学术难点在他的直接指导下得以顺利突破,为进入深层次的产业化开发及国家科技攻关获得了“资格”入场卷。比较典型的项目案例有地奥心血康的化学成分研究和搞清楚新农药宁南霉素的化学结构都有他“画龙点睛”的贡献及“奉献”,两者的获奖情况均与他无关(参见:《创新者的风采》,成都分院编,2008年秋,p.003)。 80年代初,陈维新先生在改革开放大好形势推动下,他又马不停蹄地作为西德波恩大学有机化学研究所洪堡奖学金获得者,以高级访问学者身份造访德国,进一步深化拓展了他毕生追求的职业学术道路——天然产物研究与开发领域。这为他其后担任CD分院副院长期间于1989年首次创刊我国的《天然产物研究与开发》杂志并任首届主编。 陈维新先生对笔者科研工作的大力支持体现在所附一张1991年3月13日所拍的“红酵母生物转化肉桂酸制L-苯丙氨酸鉴定会”照片上,它是代表CD分院领导身份与会的,并作了重要指示。有了分院领导及所里的支持,我们团队取得的这一红酵母/肉桂酸酶法合成L-苯丙氨酸实验室鉴定成果,为其后有条件走出盆地到长三角发展奠定了强固基础。而且我们的首篇论文“酵母细胞生物转化反式-肉桂酸生产L-苯丙氨酸的研究” 全文发表在它主编的《天然产物研究与开发》杂志2卷1期头篇刊出,这就体现了作为主编者的独特高明的眼光。什麽是支持科技创新?这才是真正支持科技创新,而不是依靠行政力量借助大众传媒急工近利地“树造”所谓的“突破”,“创新”。科学是老老实实的学问,来不得半点的虚假,切忌“拔苗助长”,是“阿斗”再怎麽扶持也是难于扶得起来的! 陈维新先生走了,追思起来我们只得扼腕叹息。斯人已去,怎麽办? 首先,我们要学习陈维新先生毅然投身西部,毕生献身西部科学技术事业的忘我精神。他的前25年扎根YN省的KIB,后25年转战生活在SC省CIB及CD分院的工作岗位上,为开发利用西部生物资源作出了不可磨灭的贡献,称他为开发西部“顶天立地”的学者是毫不过分的。 其次,我们要学习他不为名不为利甘当人梯的“无名英雄”奉献精神,即出头露面不是他,埋头苦干确处处有他,确毫无怨言。 最后,我们要学习他在学术上有专攻,与时俱进勇于开拓的创新精神。 在这国家“12-5”来临之际,科研工作者在西部大开发进入第二个10年之际就是必须要向陈维新先生学习,不然要进取真正的科技创新将成为空谈。 陈维新先生,安息吧!

追思学者型研究员陈维新先生

原文引用地址: http://www.sciencenet.cn/m/user_content.aspx?id=378682

公安机关备案号:44040302000222

公安机关备案号:44040302000222