张伯驹先生的事迹,最近这几年风头正盛

张伯驹先生

张伯驹先生

张伯驹先生的事迹,最近这几年风头正盛。不管是一生收藏尽数捐献给国家的壮举,还是与潘素女士一曲琵琶定终身的上海私奔爱情故事,都为人津津乐道。为尊者讳,这样的故事本是不应该八的。不过,最近崇正2018年秋拍的一通信,却使得有关张伯驹的这段陈年往事,再次浮出了水面。

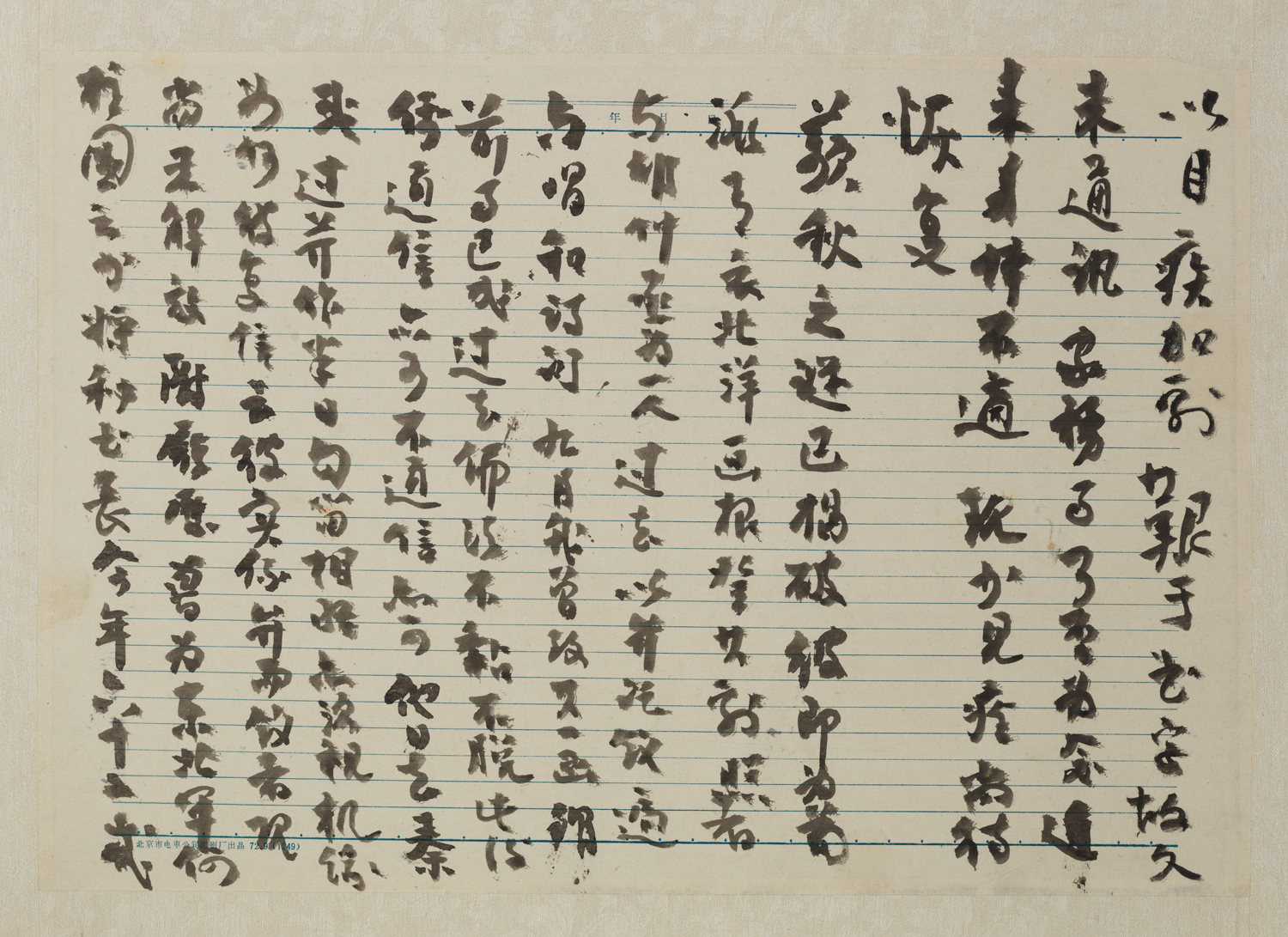

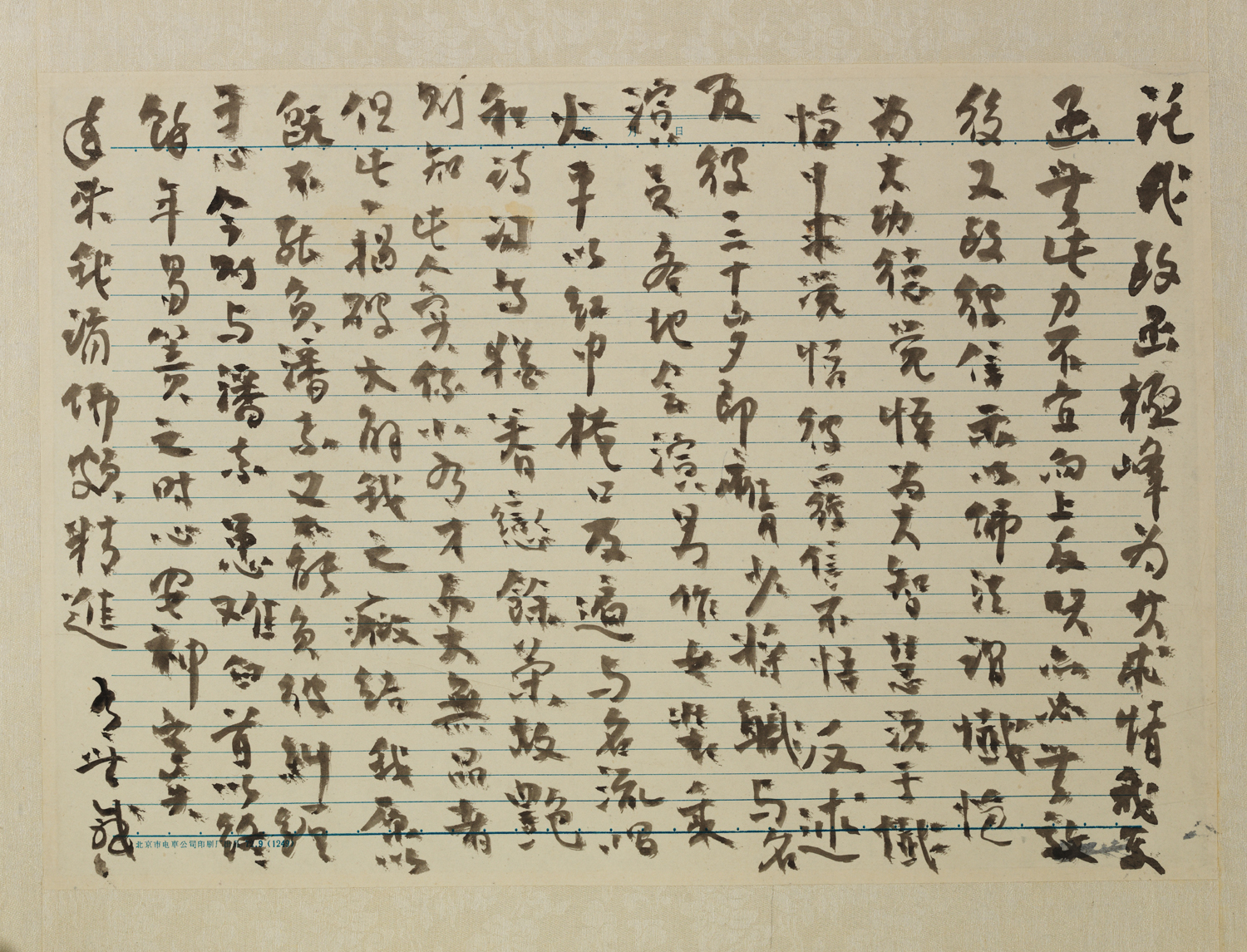

这通信的作者是张伯驹本人,没有上款,无法知道张的收信人,但信中内容精彩纷呈。张丛碧字迹潦草,我把信的内容摘抄如下:

崇正拍卖2018年秋拍书信

崇正拍卖2018年秋拍书信

蘋秋之谜已揭破,彼即为荀派青衣。《北洋画报》登其剧照者,与胡仲丞为一人。过去以弁讫钗,遍与唱和诗词。九月我曾致其一函,谓前事已成过去,佛法不黏不脱,此后通信亦可,不通信亦可。他日去秦或过并,作半日勾留,相晤亦须视机缘如何。彼复信云:彼实系弁而钗者,现尚未解放。附履历曾为东北军何柱国之少将秘书长。今年六十二岁。讬我致函极峰,为其求情,我奉函无此力,不宜向上反映,亦必无效。后又致彼信,示以佛法谓忏悔为大功德,觉悟为大智慧,于忏悔中求觉悟。彼覆信不悟,反述及彼三十岁,即膺少将职,与名演员各地会演,男作女装,乘火车以红巾掩口,及遍与名流唱和诗词等。犹眷恋余荣故艳,则知此人实系小有才而大无品者,但此一揭破,大解我之症结。我原以既不能负潘素,又不能负彼,纠缠于心,今则与潘素患难白首,以终余年,易箦之时,心安神定矣。年来我诵佛,颇精进,有无感。

所谓“蘋秋之谜”,主人公为胡蘋秋,这段往事发生在上世纪六十年代。大约在1963年,张伯驹偶然在福建词刊上看见一个叫“胡芸娘”的词作,大为惊喜,投函修好,于是认识了一位来自山西实验剧院的编导胡蘋秋。无论是“芸娘”还是“蘋秋”,这个名字都颇为女性,张伯驹作为一个爱才的人,呼其为“当代李清照”。蘋秋的词,虽然距易安居士还有距离,但说实话,“羞似小红依石叟,曲误尊前,鬟嚲甘低首”还是足够让词人们击节赞赏了。“小词悱恻蕴深情,绝胜莺歌燕语声。字里有香兼有色,更从何处觅倾城。”这是张伯驹当时的心声。

两个人鱼雁往来,渐渐地,味道有点变了。张伯驹将两个人的唱和诗词结集为《秋碧词》,秋,就是胡蘋秋;碧,就是张伯驹(号丛碧)。不仅如此,他还延请津门词友陈宗枢为他和胡蘋秋的故事编了一个叫《秋碧词传奇》的剧本,演他与胡蘋秋唱和事——精神出轨还要写个传奇出来,你当潘素是死的啊!

“文革”中他备受折磨,觉得命不久矣,作自挽联:“历名山大川,对金樽檀板,满路花绿野堂,旧雨春风,骏马貂裘,法书宝绘,渺渺浮生,尽烟云变幻,逐鹿千年,何足道俊才,老词人浊世佳公子;认清冰洁玉,证絮果兰因,粘天草红豆树,离肠望眼,灵旗梦雨,泪帕啼笺,绵绵长恨,留秋碧传奇,求凰一曲,最堪怜还愿,为鹣鲽不羡作神仙。”

我一直以为下联写的是潘素,2005年的时候偶尔和吴小如先生聊天,才知道所谓“秋碧传奇”,其实说的是胡蘋秋。而这个胡蘋秋,却是一个不折不扣的男人。

根据罗星昊先生的《胡苹秋传略》,我们来看看这位胡先生的真面目:

胡蘋秋,原名胡邵,原籍合肥,光绪33年(1907年)生于保定。18岁入段祺瑞执政府秘书厅任科员。21岁入张学良东北军,一直身处抗日前线,官至少将秘书处长,以枢密位亲历“九一八事变”、“西安事变”等重大军政活动,曾随骑兵军何柱国军长赴南京谒蒋介石,谋释张学良,又随何秘访延安,受毛泽东接见并交谈。1949年入解放军一野西北军区京剧院任研究员,旋随军入渝为西南军区京剧团导演,1954年转业至成都新声剧社任编导,1960年调山西晋剧院任导演。

他平生所爱,便是化身为女性和各位词人唱和,真是一位不折不扣的“军界伪娘”。据说上当的不止张伯驹,还有自比贾宝玉的吴宓教授(据说吴老师曾经“颠倒于胡”)、山西大学罗元贞教授(老教授一再称赞他为“有才华的女词人”)、江南诗坛夏承焘等。

崇正拍卖的这封信,正是张伯驹得知真相的一瞬间。虽然没有落款时间,但我们由写《秋碧词传奇》的陈宗枢写过的《秋碧词传奇外篇一折·题识》中的一些线索可以猜出大致时间。陈宗枢是这样写的:

“皖中词人胡邵化名胡蘋秋女史,为词载于乐安词刊。张伯驹丈见其词,惊为才女,投函于胡,倍致倾慕。二人遂相唱和,情意缠绵,积稿四卷,题曰《秋碧词》。张丈受诒而不误。辛亥春,坚嘱余为剧曲以表其事。余遂遵嘱成《秋碧词传奇》十二折。又年余,真相大白。余又为《外篇》一折,作为翻案文章。实亦游戏笔墨也。”

“辛亥春”这个时间点可知,张伯驹请陈写剧本是在1971年,这个剧本当年就写完了,“又年余,真相大白”,就是过了一年多,老张终于得知了真相。这封信差不多写在1973年,顺便说一句,这一年,张伯驹七十五,胡蘋秋六十六。

吴小如先生跟我说过,张先生不肯相信胡蘋秋是男人的证据还有一个,“她”还给自己织过毛衣。由此可见,胡蘋秋是刻意隐瞒自己的男子身份的。但实际上,张伯驹信中所提的《北洋画报》,我也去查过,那上面胡蘋秋的剧照扮相是这样的——

胡蘋秋的扮相

胡蘋秋的扮相

明明看得出来是男生吧!

况且,胡蘋秋属于名票,和四大名旦皆有往来,他曾经自著有《脂粉生涯录》,讲述自己“自十七岁起至五十三岁止,凡三十七年”,约演出三百数十余次,能演剧目,有《贺后骂殿》《六月雪》《鸿鸾禧》《翠屏山》《杨排风带打韩昌》《大劈棺》《御碑亭》《破洪州》《战宛城》《打樱桃》《玉堂春》《红梅阁》《青石山》《胭脂虎》……作为票友而言,确实很厉害了。他在京剧方面的这一造诣,也让张伯驹更加着迷吧!

得知真相的张伯驹倒没有怒不可遏,这封信里,他表达出来更多的是释然,“我原以既不能负潘素,又不能负彼,纠缠于心,今则与潘素患难白首,以终余年,易箦之时,心安神定矣”,所以表示“此后通信亦可,不通信亦可”。实际上,在此之后两人仍旧继续通信,他们的《秋碧词传奇》曾由苏州曲家王正来制曲, 而张伯驹对于《秋碧词传奇》的评价是:“三绝于今成鼎峙,《桃花扇》与《牡丹亭》”(张氏佚稿《秋碧词传奇题词》)。

张伯驹与潘素

张伯驹与潘素

1982年,张伯驹去世,胡蘋秋作《金缕曲》为挽,柔肠百转:“相知廿载交如故。为痴情,欺方负疚,感君曲恕。昨日闻歌犹座上,欲得周郎顾误。盼宠赐、衮褒一语。屡负海棠津门约,悟人生万事归缘数。琴可碎,泪如雨。”

一年之后,胡蘋秋去世。

公安机关备案号:44040302000222

公安机关备案号:44040302000222