李默然的童年是在白色恐怖中度过的,生活中除了家灾还有国难

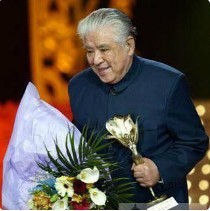

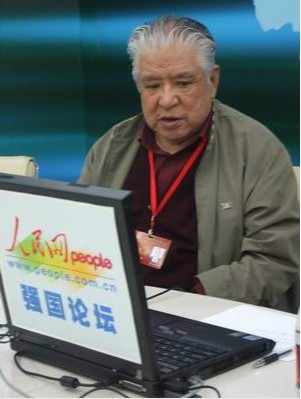

戏剧大师曹禺曾说:“很少有人能像李默然那样保持这样永远的艺术青春。50多年来,他从未停止过艺术创作活动。……他走过了一条不间断的持续探索的艺术道路,为人民群众留下了一连串闪耀着生命灵光的人物形象。”

春和景明,繁花似锦。北京青年湖畔,新落成的《话剧人生》主题雕塑右侧,李默然手植的银杏树正在吐绿。

闪回1卖烟卷之余戏园蹭戏

李默然的童年是在白色恐怖中度过的,生活中除了家灾还有国难。他的父亲有兄弟八人,母亲又生了八个孩子。一场名叫白喉的传染病夺去了大院里38个人的性命,也差点让7岁的李默然丧生。

10岁的时候李默然才踏进学校大门,4年的学生生涯中他每年都考前三名,然而生活所迫,14岁的李默然不得不辍学挑起养家糊口的重担。他卖过烟卷、打过小工、也当过邮差,最后到了牡丹江邮政管理局当了一名最底层的办事员。

李默然后来回忆那段卖烟卷的日子说:“我像是一个流窜犯,在日本人的眼皮底下赚取可怜的差价是以生命为代价的。”每天早上他穿上母亲缝制的棉袄到日本人的商店排队买烟,一个人一次只能买两盒,排了一个早上转上无数个轮回,把棉袄里面的兜全装满了再开始往外卖。一盒烟能挣一分钱,一天也就挣两三毛钱。但这区区几毛钱也会给拮据的生活带来很大改观。倒卖烟卷被日本人定为经济犯的范畴之内,李默然一次不幸被发现,遭到日本人痛打,两颗牙被打掉。为了记住仇恨,李默然始终没有镶过牙。

颠沛流离的生活中李默然也有意外收获。卖烟卷之余他常去戏园子里蹭戏看。耳濡目染,每一个戏种,每一出、每一场都熟记在心,《狸猫换太子》、《铁公鸡》、《水浒》、《三国》、《五家坡》等至今记忆犹新,为他以后的艺术生涯打下根基。

那时候当一名演员对年轻的李默然来说是一件挺好玩的事情,有哭有笑,有打有闹。“其实我并不知道当演员是个什么样的?身上有什么任务?要经过什么努力?我一概不知。”

闪回2 因念别字苦读六年

初生牛犊不怕虎,1947年10月,李默然抱着好玩的心理报考哈尔滨文艺家协会文工团。李默然先考的是自己最不擅长的音乐,考官拉的每一个音调他都唱成“5”,无奈的老师只好劝他去另考戏剧。因为看了《兄妹开荒》和《白毛女》,李默然就唱了四句杨白劳的唱段,结果却意外地一次考中了。

进文工团不久,李默然就遇到一件令他十分尴尬的事:

每天早上文工团员们轮流读报纸。这一天轮到李默然,他正读着,突然听到有的同志在笑,原来他把“效率”读成了“效帅”。

战友们的哄堂大笑给年轻李默然带来不小的打击,也令他深受震动。“我这个文化程度在文艺团体是呆不下去的,我暗下决心一定要改变这种状况。我给自己定了一个目标,叫博览群书。”

李默然一头扎进了图书馆。从1947年到1953年,整整6年时间,李默然不间断地阅读了大量书籍,他读书读得很杂,文学的,戏剧理论的,全都看。用熟记的台词对小说中的生字,对于只上过4年小学的李默然来说竟成了认字的捷径。

今天李默然简历上有着一连串头衔:话剧院院长、中国话剧研究会会长、戏剧家协会主席、文联名誉主席等等,它们昭示了一个自学成才的典范,而背后的艰辛只有经历的人才能体味。

闪回3“没有疙瘩才不是英雄”

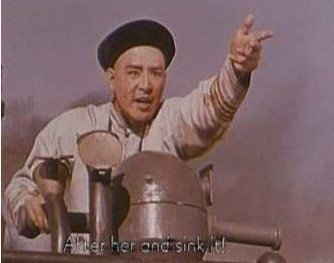

1960年,李默然第一次拍电影,也就是这部《甲午风云》,让李默然一炮走红。在片中李默然把民族英雄邓世昌的风骨鲜明生动地呈现上银幕,并永远地留在了观众的心中,成为中国银幕上别具一格的“硬汉”标本。

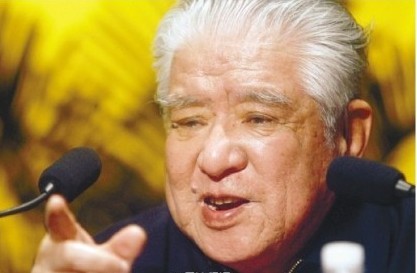

“邓世昌是我捡来的。”最初进入《甲午风云》剧组,李默然完全是服从组织安排,  他连演什么角色都不知道就上了火车。到了长影,李默然看到两个人。一个是《甲午风云》的林导演,另一个是著名摄影师王起民。王起民一看到李默然就向林导演大喊道:“你还找什么邓世昌啊,这不就是吗!”。开始导演有意让李默然演李鸿章,最后改为邓世昌。这令李默然感觉有点匪夷所思。“一个满脸疙瘩的人怎么能演民族英雄?”李默然问导演,导演回答得也很经典:“脸上没有疙瘩的人才不是英雄。”

他连演什么角色都不知道就上了火车。到了长影,李默然看到两个人。一个是《甲午风云》的林导演,另一个是著名摄影师王起民。王起民一看到李默然就向林导演大喊道:“你还找什么邓世昌啊,这不就是吗!”。开始导演有意让李默然演李鸿章,最后改为邓世昌。这令李默然感觉有点匪夷所思。“一个满脸疙瘩的人怎么能演民族英雄?”李默然问导演,导演回答得也很经典:“脸上没有疙瘩的人才不是英雄。”

《甲午风云》一拍就是两年时间。在当时条件下,关于邓世昌的资料,无论是形象上、文字上或者是传说中的均很少。第一次拍电影的李默然一点都不紧张:“我完全被这个人物的感情和行为震慑了,用北京人艺的演技学派来讲,一个演员塑造一个人物的形象在我心中已经形成了,这个人物应该是什么样的,对待某些人是什么样的,我这个脑子里头就像演电影似的一幕一幕的都有了。”

李默然说,他塑造的“邓大人”形象之所以获得广大观众的认可,不是因为他的表演有什么独特的功力,有什么了不起的创作,很重要的一点就是因为民族气节在邓世昌身上有集中表现,跟中华民族不畏强暴的精神吻合,这些打动了观众。

闪回4一个广告悟到一个道理

记得在上个世纪八十年代末,作为老艺术家的李默然曾率先为国内一家知名企业产品在银幕上做了一次胃药药品的商品广告,立即在社会上引起一片哗然。

李默然本以为为货真价实的商品做广告不应该受到责难,更何况他做广告只是想为戏剧家协会的戏剧节拉赞助,他自己只得了一个价值700元的随身听。没想到观众反应如此强烈,“在广大观众心目当中形成了一个形象,这个形象他们不愿意破坏,这个广告伤了他们的心,我就悟到了一个道理,我什么权利都有,我就是没有权利伤害广大观众群众。我就从那下定决心,今后广告一次不谈。”

后来天津有一个服装商场,找到李默然,请他拍一幅西装的宣传广告照片,并许诺给他100万酬劳。李默然说:“实在对不起,就是1000万,做广告这件事情我这一生再也不谈了。”

长镜头艺术之外的幸福生活因跑调结良缘

多年来,李默然与夫人龙潮相濡以沫,构筑了一个幸福的家庭。龙潮离休前为辽宁省歌舞剧团作曲兼指挥,大家闺秀,正规大学本科毕业生,又先于他入党,李默然认为自己能娶到她是八辈子修来的福分。

当时文工团要求团员做多面手,秧歌、话剧、大合唱、乐队什么都要会。李默然参加演出了话剧《俄罗斯问题》后,全团就为配合土地改革,排演歌剧《血泪仇》。李默然碰上了一个大难题—不识谱。好在他饰演的是国民党孙副官,只唱四句,别人一教,也就混过去了。

但排大型歌舞剧《纪念碑》时,李默然却不能“蒙混”过关了。这不仅因为他所饰演的唐文有多段独唱,更重要的是,歌剧的总指挥是他日思夜想的意中人,他后来的夫人龙潮。为了与龙潮有更多的接触,也为了今后事业发展,李默然在音乐上下苦功了,终于,《纪念碑》演出成功了。1950年,李默然与龙潮结婚。

李默然笑言,当初夫人答应嫁给他,只是为了从专业角度帮他改掉唱歌老跑调的毛病,尽管后来他一  辈子也没解决这个问题。

辈子也没解决这个问题。

李默然有三个子女。长子李龙吟也是一名话剧人,曾创作表现中国共产党早期领导人的话剧《马骏就义》和歌颂医务工作者的话剧《天使》。为纪念中国话剧百年创作的新作《寻找春柳社》目前已经完成。

“我从小很少看我父亲演戏,后来走上演艺道路。我父亲也没有手把手教我演戏,我跟我父亲一起演戏,一起拍电视剧、电影,都是他的一些做法启发了我的感受。”李龙吟说,李默然要求演员拍戏的时候要“词顶嘴”,即台词背得特别熟,脱口而出。而且李默然化妆以后从来不跟别人说笑,也从来不谈戏以外的事情,演出之前他会拿一杯水“默戏”。“他认真的做法使我知道他是如何成功的。”

公安机关备案号:44040302000222

公安机关备案号:44040302000222