战斗的青春别样红

邹平县城三八街住宅区的一户小院里,居住着两位耄耋老人,一位是建国前曾任长山县独立营副营长、建国初任阳信县人民武装部副部长的袁训斋,一位是建国初曾任共青团惠民县委书记的由守桂。在荷塘溢香,蝉鸣枝头的夏日,笔者拜访了这两位人民的功臣。采访中,深为他(她)们的宝贵青春年华贡献给了革命事业而激动不已。在烽火连火的抗日战争、解放战争中,出生入死,浴血奋战,建树了无数可歌可泣的丰功伟绩,他(她)们那具有传奇色彩的革命人生,为后人留下了宝贵的精神财富。尤其令人敬仰的是他(她)们毫不以功臣自居,视个人所经历的一切是一个革命战士应尽的职责。老人最感兴趣的话题是当年亲手打下的江山发生了翻天覆地的变化,他们为亲眼目瞻了“毛主席领导咱们站起来,邓小平同志领导咱富起来,江总书记带领咱全面建设小康社会”的历史壮举而欢欣鼓舞和自豪。

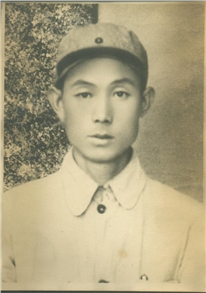

袁训斋,1917年5月29日出生于焦桥西南村一个雇农家庭,10岁时即当学徒,20岁时给地主当雇工。21岁参军,历任战士,副班长、班长、排长、副连长、连长、副营长。建国后任阳信县人武部副部长。1954年转业后,先后任惠民地区医药公司经理、中共高苑县旧镇乡党委书记。1958年大炼钢铁时,调地区在好生的钢铁指挥部,后任大临池铜矿书记,西董区会仙公社主任等职。因身体多病于“文革”前离休。

(一)国难当头 参军抗日

袁训斋出身于雇贫家庭。从他懂事就记得一家人借住别人的房屋,当地人称之为“客家子”。他家地无一垅,父亲靠当“泥瓦匠”,拼死拼活来维持一家生计,随着小兄弟3人一天天长成能“装饭”的半大小子,父亲微薄的工钱不能维持一家5口人的生活,父亲只好硬着头皮狠狠心,忍痛让虚岁10岁的小训斋自己谋生糊口,经人介绍,小训斋远离父母,到50里外的周村一家织布机坊当学徒,他在苦维的“干苦活,吃剩饭,受凌辱,遭白眼”的徒工生活中度过了童年和少年时代。日本帝国主义入侵,使中国的民族工商业濒临破产境地,袁训斋干了10年的织布机坊倒闭,他失业回到焦桥老家,拾柴捞草打短工,过着吃了上顿愁下顿的衣不遮体食不果腹的穷困生活。

******

(二)跟随许司令 胶东反投降

(三)挥弋清河平原 浴血痛歼日寇

公安机关备案号:44040302000222

公安机关备案号:44040302000222