发旧文,怀念冯道信先生--转载自黄叶斌编辑

荆楚历史文化园地的拓荒者

——兼评冯道信《论楚歌》一书

由武大博导、历史学家冯天瑜作序的《论楚歌》一书日前出版发行,并由市委宣传部主持召开了该书的首发式。这次会议,既是对该书作者冯道信先生几十年学术研究成果的总结,也是对荆楚文化精神的张扬,更是对重视历史文化遗产开拓未来的呼唤。

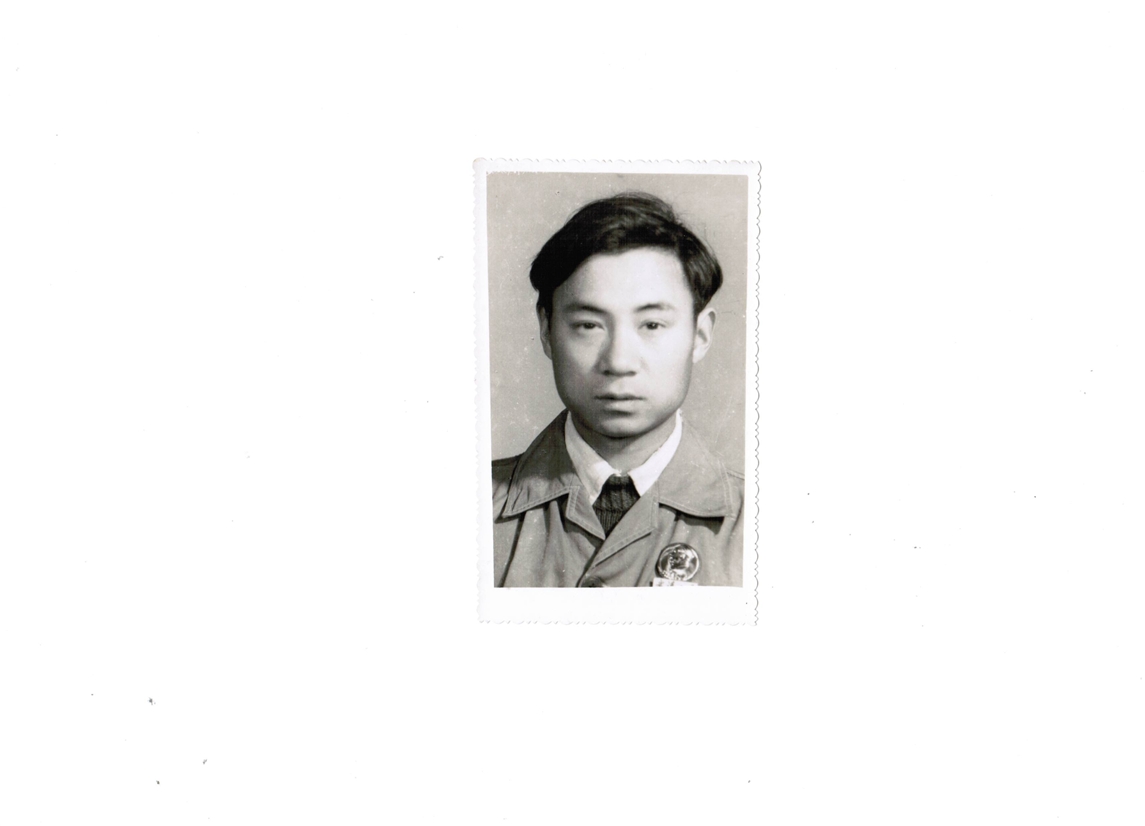

冯道信先生六十年代末从武汉大学中文系毕业后,一直在钟祥的文化部门工作。作为家乡人民的儿子,他没有忘记自己的历史责任,在接纳、吸收和运用时代最新知识成果的同时,把眼光更多地投向荆楚历史文化园地的开拓与挖掘上,潜心钻研、呕心沥血、孜孜不倦奋斗几十年,向家乡人民奉献研究成果的同时,也完成了一次跨越时空区域的历史回望与审视。

面对遥远而灿烂的荆楚文化星空,冯道信先生在试图接近或揭开其神秘面纱的过程中,以文人的良知、高度的使命感、勇于探索的精神,以及扎实的学术功底、深刻而犀利的洞察力,将文化背景、历史内涵、传统习俗、地域风情等等一一展示;使人们在阅读中了解他的学识、见识与胆识的同时,更加深刻地领略荆楚文化博大精深的魅力,从而引导人们对传统历史文化给予更多的关注、反思。因此,可以说荆楚文化的沃土培植了冯道信思想园圃的灿烂之花。

冯道信先生集三重角色于一身,是他在荆楚历史文化园地里拓荒并取得丰硕成果的重要条件之一。首先,他是具有文人气质的领导者。冯道信担任市文化局副局长和文联主席、作协主席多年,由于工作需要,使他在组织领导、策划参与重大文化业务工作时,有机会有条件将实施决策计划与弘扬荆楚文化有机结合在一起,如成功申报国家历史文化名城的材料准备,历史古迹的考证,莫愁女故乡的争辩,等等。第二,他是弘扬地域文化的作家。近年来,他在小说、散文、诗词、报告文学、电视剧本和戏曲等的创作中,始终围绕荆楚文化丰厚的宝藏进行多层次全方位的开掘,取得了令人瞩目的成果,如小说《嘉靖内传》、散文集《郢中揽胜》、主编的《莫愁湖》杂志等。第三,他是挖掘历史文化内涵的学者。史海钩沉,追古索源,多方求证,立论新颖,是他的《论楚歌》一书的特色。如本体篇的严谨与凝重,史证篇的深刻与洒脱,艺术篇的灵巧与旷达,使他在不同论题和行文风格的论述中较好实现了对荆楚文化历史积淀的全景扫描式的把握。

在对荆楚文化的开掘、整理、宣传与阐述中,冯道信先生的创作体现出三大特点:

一是体裁的多样性。既有文学作品的形象演绎,使广大读者了解了嘉靖皇帝与显陵、蟠龙菜的神秘传奇,感受到宋玉的雄风之源与莫愁女的歌舞神韵,领略了郢州三台十八景的自然风光;又有学术论文的缜密考析,使读者与作者一道穿透历史的风云对楚文化的美蕴作一番探寻;还有考察报告的实证研究,从不同角度对荆楚文化精神的内涵与外延作出深刻的剖析和全景式揭示。

二是题材的广泛性。在冯道信先生的创作中,有民间传说的考证、文献典籍的挖掘、历史遗迹的开发,有楚风情的描述,也有审美心理结构的构建,从不同侧面对楚歌的产生、形成与发展提供了更翔实的佐证,给我们勾画了关于楚文化以及楚歌的发生、形成与发展的一个较为清晰的轮廓。

三是理论的探索性。严谨而科学的治学态度,使冯道信先生敢于标新立异,从纷繁复杂的史料典故中去伪存真,去粗取精,在考证中甄别,在思辨中立论,在推理中发现,从而得出比较接近历史真实的结论。这需要理论家的勇气,也需要史学家的眼光。如在《钟祥历史文化概述》一文中,他认为“钟祥——郢中是楚文化的重要发祥地,也是楚文化繁荣发展的中心”;还有对莫愁女生平与籍贯的争论认定,都是言前人之所未言,表现了他尊重历史事实的求实态度和真知灼见。

综上所述,冯道信先生的《论楚歌》一书问世,是他30余年来对楚文化的历史与现状研究的心血结晶,是对楚文化的源流及其影响、地位进行开掘性、抢救性的一项重要工作,因而具有不可多得的认识价值、审美价值与史料价值。我们期待冯道信先生有更多的楚文化研究成果问世。

公安机关备案号:44040302000222

公安机关备案号:44040302000222