陈树华是陈启沅第九个儿子——陈锦荐的孙子

事实上,陈树华是陈启沅第九个儿子——陈锦荐的孙子。在那个多子多福的年代,陈锦荐一共生了13个儿女,陈树华的父亲陈作溥是第六子。

爷爷曾是香港富商

对于爷爷陈锦荐,陈树华的印象已经模糊,只是从父辈那里稀疏听说爷爷曾是香港的富商。“毕竟在当时要养活这么多儿女也不容易。不过听说后来借钱出去,收不回来,生意就此走了下坡路。”

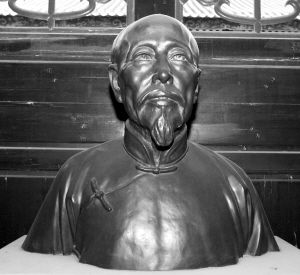

纵使爷爷生前与陈树华很少见面,但爷爷留下的资料现在都在陈树华手里,也算是一种因缘际会般的“补偿”。在这其中,就有一份由陈锦荐编纂的《陈氏家族谱之象征式》,里面第一页用小楷写着“木必有根,水必有源,我们亦当溯源于先祖而记录”。

根据这份族谱,陈锦荐在72岁(77岁去世)就已经开始办理遗产手续,并印了诗集。编年史式的记录没有着墨于家境如何之殷实,或许在那个时候,家道渐衰的陈锦荐已经无意提及或者选择刻意避开。不过,陈树华表示,在爷爷1969年去世之后,由于身在内地,他们家没有分到任何家产,反倒在这之后的政治运动中被扣上了“走资派”的帽子。

也是因为如此,在这期间用工填表的时候,在成分表一栏,陈树华利索地填上了“破落资本家”,而“破落”一词也算是给他当时进轧钢厂,赚了一点政治同情分。

和那个时代所有被批成分不好的人一样,陈树华很少提及自己的家族,竟也成了一种习惯。

父亲传承蚕桑技艺

有意思的是,现在不管是历史教科书,还是专门论述民族工业的学术著作,每在提及中国近代民营资本的肇始时,很少会错过陈启沅在南海简村办机器缫丝厂的事迹。毕竟,在清末民初中国生丝竞争力日渐低弱之时,陈启沅“还哺祖国”的行为,算是给民族工业注了一剂强心针,并“轻易”用两个关键词——“继昌隆”和“机器缫丝”,定义了一个时代。

除了实业,另据清宣统二年《南海县志》载:“陈启沅少孤贫而好学,凡诸子百家、星学舆地诸书,无不涉猎,尤精易理,性复颖悟,著有《蚕桑谱》、《周易理数会通》、《陈启沅算学》。

如果说陈启沅最大的贡献是改革了我国几千年手工缫丝方式,那紧跟其后的莫过于其留下的《蚕桑谱》,这本记载如何种桑、养蚕和缫丝方法的专业书籍,即便放到现在,也还是研究蚕桑业的重要指南。

总说历史是惊人的相似,在这个家族也是如此,只不过在陈作溥专事蚕桑学的时候,已经隔了一代。陈作溥是陈树华的父亲。在新中国成立后,陈作溥是怀揣着对建设新中国的热忱回到广东的。在这之后,虽然经历政治运动的磨难,但是陈作溥的热忱一直未减,最终在华南农业大学蚕桑系觅得一职,算是愿望终偿,毕竟在《广东省志·丝绸志》中,华农蚕桑系的组建,于广东丝绸业的发展是很重要的一块奠基石。

由于陈作溥早年在香港念书,而港英时代重视英语,陈树华记得父亲的英语很是了得,在华农任教期间,曾经接待过不少外国专家,并有副审译的职称。

陈树华说自己也学过三年英语,不过那已经是1986年之后的事了,“现在几乎都忘记了”,他说,父亲也曾感叹一屋子专业书没人会看,而这些书也是父亲留给陈树华最大的一笔财富。

陈树华说,由于自小在外,他和父亲呆在一起的时间不多,也或因为如此,在父亲晚年移居香港的时候,陈树华把唯一一个入港名额让给了弟弟陈兴华。陈树华很庆幸当时的选择,说更喜欢现在的生活,“毕竟,在香港如何谋生,是再现实不过的问题。”

说到父亲从香港回内地,然后再回香港的经历,陈树华说,其中还有一个小插曲,那就是退休后的父亲不能证明自己曾居于香港,后来还是在一张泛黄的香港报纸上,找到一篇有关香港高校毕业生的报道,里面提到了自己,才最终算作居港证明,圆了归根之愿。在退休之后,陈作溥仍然发光发热,还参与编撰了《农业大词典》的蚕桑篇。

自己打过对越自卫反击战

和现在各行各业都能出状元不同,陈树华所处的年代出路不多。要想出人头地,不外乎两条路,读书或参军。当因为成分不好而被拒校园之外后,陈树华进了轧钢厂,并在招兵的时候,如愿参军,后来参加了1979年的对越自卫反击战,和战友打到了越南境内的军事要塞谅山。

在这期间,陈树华的角色是侦察兵,为己方火炮进行目标指示,站在制高点的他们虽然用不着冲在前线,但也往往是对方想最先消灭的对象。

退伍、转业、工作,虽说退伍军人这样的轨迹再普通不过,但在陈树华看来,终究也算是改变了自己的命运。而当他意识到这点的时候,社会的车轮已经驶入了改革的年代,不过,在个体经济异常活跃的那个年代,经历过太多的陈树华不愿意再折腾,希望过上安稳生活的他没有选择下海,先在广州轻工局呆过,后转到广州浪奇直到现在,他称已经感到满足。

陈树华说自己很少和伯父陈浦轩的后人有联系,“我是在近十年才听说陈廉伯和陈廉仲的名字,才知道他们当年有多威水”。现在,陈树华根据残缺的资料,拼凑出了陈锦荐一支的家谱,“一些人要么已经联系不到,要么已经移居海外。”

姑丈是香港恒指创始人

虽说亲人分离难免感伤,但和不少有海外关系的广州人一样,这并非坏事,至少,在上个世纪七八十年代正值青少年的陈树华看来,家里每次收到来自香港的包裹时,都像过年那么开心。“我家曾收到过100港元的纸币,还有面粉、糖和饼干等当时的稀缺货”。和所有汇率高过人民币的外币一样,港元在当时特别受欢迎,很方便就能换成票券。陈树华清晰地记得,自己当年就曾“奢侈”过一把,在原东山的华侨商场换了一辆自行车,“用了不少票券”。

现在,由于陈锦荐一支只有陈树华和妹妹陈翠华两家还在广州,很多时候,他家就成了回家探亲的族人的落脚地,其中包括堂姐陈苇华。

陈苇华现居美国,是美国最有影响力华文媒体《侨报》的记者,女儿就读哈佛大学。“以前回来的时候,苇华曾给我看过她和克林顿的合影”。言语间,陈树华满是对族人出人头地而显露出来的自豪感,“她还出过一本根据自身知青经历撰写的书,在香港出版了。”

说到显赫,陈树华的姑丈关士光——香港恒生指数的创始人不得不提。不过,陈树华是在去年底才听说自己有这么一个亲戚,而且他知道的时候,正是关士光在加拿大去世之时,他还特地通过港媒报道了解过这件事。

现在,陈树华还有一位年岁已高的叔叔在澳大利亚,曾多次邀请他去那边转转。陈树华想在几年后退休的时候出去转转,去看看在海外的亲戚,并循着爷爷在族谱上的记录,“好好地去香港看看”。

公安机关备案号:44040302000222

公安机关备案号:44040302000222