郑睿:一个柔弱而不屈的女性郑念逝去了

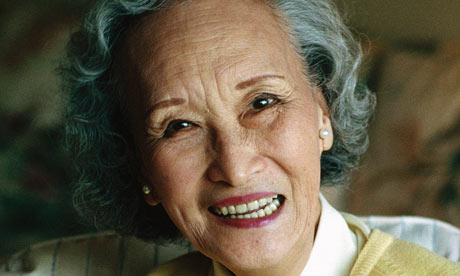

我非常喜欢和尊重的作家郑念上个星期一在华盛顿去逝了,终年94岁。《纽约时报》等美国大报都发了消息。我看着报纸上那张我端详过无数次的照片:如此端庄美丽的一个女人:清瘦、柔弱、文雅。从这张照片上看不出她是一个铮铮铁骨的人,但她的确是。她是一个极具勇气的抗争者。在中国红色的疯狂年代里,她被无端地关进拘留所,关押在上海的第一看守所,关押了六年。这六年里,她一直是单人监狱房间,没有人和她说话,没有人跟她交流,她凭着自己的智力和坚强的毅力,通过读毛泽东的书和当时的报纸而与迫害她的人抗争。她被关进去的时候,五十岁出头,唯一的孩子梅平毕业于上海电影学院,正开始演员生涯。她从监狱出来的时候,已经快六十岁,孩子已经被杀害了。至于怎样杀害的,在文革初期乱哄哄的年代,没有人说得清楚。人们只是告诉她,她的女儿跳楼而死。郑念不相信自己的女儿在母亲被抓进监狱的时候会自杀而死。她坚信女儿一定是被杀害的。她希望政府能追查凶手。这种希望当然是渺茫的。她要求政府追查凶手,可是文革后期的上海市政府能追查谁?

文革结束了。郑念在刚刚允许离开中国的时候立刻离开了这个她本来以为可以做贡献的国家。三十年代的时候她留学英国,在著名的左翼学院伦敦经济学院读书。毕业后与丈夫同归,怀着左翼知识分子的梦想。她的丈夫曾经是国民政府驻澳大利亚的外交馆。1949他们选择留在红色中国,她还从国外把有外国籍的女儿带回新中国,以为从此可以用自己的知识为这个统一而民主的国家工作。1966年文革的风暴终于把他们也席卷进去了。她没有犯过罪。她的唯一罪行就是她的高度的教育和知识,她的工作能力和教养。她因此被关在监狱里。

1980年,她乘坐她曾经工作的壳牌石油公司给她提供的头等舱机票,义无反顾地离开了中国。她先来到加拿大,三年后又移民来美国,住在华盛顿西北区的一个公寓里。自从她来到西方,她就开始写作她的回忆录《上海生与死》。这本厚厚的书于1987年出版,立刻畅销西方,成为在西方发表的中国文革幸存者们写的第一部回忆录。

我2006年的夏天,在这本书出版了二十年后才看了这本书。看完后我写了书评,《个人的抵抗:郑念的《上海生与死》》,表达和描述了我对郑念和这本书的高度推崇。我认为郑念这本书开创了中国文学的新类别:个人对苦难的回忆和记录。她的书是第一本用英文写作的关于中国文革苦难的纪实文学。把郑念这本书放在中国文学历史的长河里看,这本书也是中国第一本普通人自1949年以来被无度政治折磨造成的个人和人民苦难的记录,是中国文学历史上的第一本这样的书。自这本书之后,这类书层出不穷,而郑念是第一个这些写的作家。郑念将被记录在中国的文学史里,将以唯一的一本书创造了一个类别的作家而被记住。

郑念的《上海生与死》是用英文写的,这是中国文学的骄傲。中国的英语文学是中国文学的一部分。中国的文学因此可以直接与世界其他读者对话。文学没有抽象的价值却有普世价值。郑念的意义就是通过个人的经历直接把中国的文革以及二十世纪的极权的中国的组织方式描述给世界,让世界了解真相。

在看了郑念的书后,我一直想去拜访她。我还在网上查到了她的公寓的地址。她的地址是公开的。我很想把自己写的她的书评给她看。可是我不知为什么总是没有做这件事,因为我有一点不太好意思,不愿意打扰别人。前年在巫一坤老师家里,他们谈到郑念。我表达要去看她的愿望。他们都说,去吧,我说好,我回到家里谈到去拜访她。可是一直没有去。可能是觉得她离得不太远,不必着急。现在她的地址还在我的地址簿里,我却不可能去看她了。她去逝了,我才发现她居然有一个网站。http://www.myspace.com/niencheng。在她的网站里,她只有一个朋友。我看着她的网站,内心里全是悲凉。我一生后悔的事情做过很多,这又是其中之一。上次舒芜先生去逝,我想到自己曾想去拜访,没去。这次又是重复。这种事情会不会再发生?

我再次凝望郑念的照片。这张照片深深地感动我。她的目光宁静、善良,柔弱。她的书却表达了坚强,勇气和抗争。这个柔弱而不屈的女性——郑念逝去了。今天下班后我去超级市场买来一束鲜花,插在花瓶里,放到自己的桌子上。我卖花的时候,想,这是为郑念买的。郑念的面容让我感觉就是清澈的美丽和宁静。

公安机关备案号:44040302000222

公安机关备案号:44040302000222